Accumu Vol.21

古を語る星ぼし④大彗星到来~不吉な放浪者

京都情報大学院大学教授

作花 一志

図1 ヘールボップ彗星 長野工業高等専門学校 大西浩次氏提供

史上最大の彗星

図2

図3

図4

図5

2012年は天文ゴールデンイヤーと言われました。5月21日に金環日食(太陽の前面を月が通過),6月6日に金星の日面通過(太陽の前面を金星が通過),さらに8月14日には金星食(金星の前面を月が通過)と「金」の付く天文現象が3件も起ったのです。しかも5月21日の日食は部分食地域を含めるとわが国の全域で見られる空前絶後の大日食でした。さて2013年にはどんな天象が起こるでしょうか?実は大彗星の年になりそうです。3月~4月にはパンスターズ彗星が,11月~12月にはアイソン彗星が来訪し雄大な姿を見せてくれそうです。特にアイソン彗星は最輝時には満月くらいになるかもしれない(?)とも言われています。太陽に最も近づく11月28日には太陽中心から約190万kmまで接近します。太陽の直径は約110万kmですからこれは大接近というよりニアミスです。そのためはたして彗星が蒸発せずに分裂せずに生き延びられるかどうか心配です。彗星は最接近時にはさそり座の西部あたりですが,その後北上し12月中旬には彗星のコマ(頭にあたる部分)はへび座に達するでしょう。わが国からも日の出前の東天に長い尾を引いた雄姿が眺められることを期待しましょう。

1990年代には百武彗星(1996年),ヘールボップ彗星(1997年:図1)などの大彗星が続けてきましたが,今世紀になってからの大彗星は2007年のマックノート彗星(図2),2011年のラブジョイ彗星の雄姿は北半球からは見えませんでした。彗星の明るさの予測は非常に難しく,コホ―テク彗星(1973年)やオースティン彗星(1990年)は期待通りにはいかず天文屋をがっかりさせた幻の大彗星として有名です。

長い尾を引きながら天空を駆けていく彗星は古代より私達に驚異とそして感動を与えてきました。彗星の「彗」はほうきの意であり,英語のcometは長い髪の星という意味です。彗星は洋の東西を問わず飢饉や戦乱のもとになると恐怖の的でした。その姿は「ほうきに乗った魔女」を彷彿させたことでしょう。

表1

Yeomans のページには歴史上の大彗星がまとめられおり,そのうちから-3等より明るかったものを表1に載せました。最右欄は観測できた日数で,昼間でも見えた記録のある彗星には*印がついています。

史上最大の彗星は1577年の彗星とも1882年の彗星とも2007年のマックノート彗星と言われていますが,アイソン彗星はそれらをさらに上回る大彗星になるかもしれません。筆者が美しい彗星として今でもありありと想い出すことのできるのは,1976年3月6日の早朝東の空に見えたウェスト彗星(図5)です。その姿は長い髪をたなびかせて天空を飛んでいく曙の女神オーロラそのものでした。

彗星の古記録

彗星の古記録が最も多く詳しいのは,もちろん中国で,不確かながら,商周革命のころ彗星が出現した伝承があるそうです。実際ハレー彗星はBC1059年12月に回帰しているはずといわれています。『史記』の中で彗星の記事が頻出するのは戦国時代で,秦の記録に多いようです。始皇帝時代には4回も出現記録があり,その最初の彗星は「BC240年5月上旬,日の出前に東天に現れ,ついで北方に移り,6月には西方に見えた。」これはハレー彗星と同定できる最古の記録です。また漢の武帝時代(BC140―BC87)にも彗星出現が多くその武帝の没年にハレー彗星が現れています。

わが国最古の彗星出現記録は『日本書紀』によると舒明六年(634年)のことです。当時,唐と国家間交流が始まり遣唐船によって天文知識が輸入され始めたころです。この彗星について解説したのは小野妹子に従って隋へ留学した僧旻だったそうです。それから50年後「天武十三年秋七月二十三日壬申,彗星西北に出づ。長さ丈余」,684年9月7日に彗星が現れ尾が10度以上も伸びて見えた,という短文はわが国最初のハレー彗星出現の記録です。天武時代には他にも彗星出現記録があり,また日食月食流星など天文記事が多数あります。

平安時代には陰陽師たちが業務として観測に励み,天変の記録を書き記したためか,彗星の記録が増え,特にハレー彗星の出現は毎回記録されています。地球に最も近づいたのは837年(承和三年)であり,「続日本後紀」に彗星は東南の空から天空まで延びていたと記されています。989年の出現は『日本紀略後編九』に「永祚元年六月一日庚戌,其日彗星見東西天。七月中旬,通夜彗星見東西天」,『諸道勘文四十五』には「永延三年七月十三日彗星見東方,経数夜,長五尺許」と記されています。これは同年8月16日のことです。実はこの年,永延三年は八月に永祚元年と改元されましたが,それは彗星の出現のためということが『扶桑略記』に記されています。彗星が現れるということはそれほどまでに大事件で,この年の後にも1097年(永長→承徳)1106年(長治→嘉承)1110年(天仁→天永)1145年(天養→久安)などがあります。ヨーロッパ人ほどではないとしても,やはり長い尾を天空に引く彗星は不吉な兆し・恐怖の的だったようです。『諸道勘文』とはその道の専門家が必要な情報を調査して朝廷に提出した報告書のことで,この文書は陰陽寮から発せられています。公式的な歴史書『日本紀略』はそれに基づいて書かれます。晴明が実際に彗星を観測したという記録は残されていませんが,天文博士がこの天変に知らん顔とは到底考えられません。

1145年のハレー彗星出現は,左大臣藤原頼長(1120―1156)が日記『台記』に中で非常に詳しく書き留めています。藤原頼長といえば天皇家,藤原摂関家,源氏,平氏のそれぞれ一族を二分して争われた保元の乱(1156年)の首謀者で,敗れて父からも見放され36歳で非業な死を遂げ,その後も謀反人との烙印を押されています。しかしそれは勝者の勝手な言い分で,実は天文学に重要な貢献をしています。早熟天才少年の彼は14歳で正二位権大納言,16歳で内大臣,そして29歳で従一位左大臣という超スピード出世をします。兄忠通と争いながら出世街道驀進中の25歳の時に彗星が現れます。最初は5月3日,天文権博士,安倍晴道から報告を受け,その後は実際に自分でも見ているようです。明け方東天に見え,その後日没後の西空に移り,5月下旬にはよく見えたようです。6月27日には見えなかったというのが最後の記述です。彗星出現によって天養から久安へ改元が行われたほどの大事件だったのですから,同世代の平清盛,西行,源義朝も見たはずです。

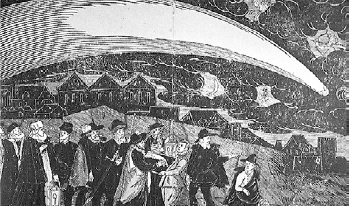

ヨーロッパではトロイ戦争時,ダビデの時代,シーザーの暗殺時,に彗星らしきものが出現したという伝承があるそうですがもちろん不確かな伝承です。アリストテレス(BC384―BC322)は彗星とは天体ではなく雲のような大気現象だと考えて,長く信じられていました。文字記録は少ないですが絵画などには残って,特にフランスのバイユ寺院の壁掛けの刺繍「バイユのタペストリ」にある彗星の絵は有名です。1066年1月にイングランド王エドワードの死後,王妃の弟ハロルドが後を継ぐが,ノルウェイ王ハードラダおよびノルマンディー公ギョームが後継者として名乗りを上げました。三すくみの緊張の最中,4月16日に大彗星が現れ,イングランドは王も兵も戦意を喪失してしまうのです。ハロルドは南から渡ってきたノルマンディー軍と10月にヘースティングの戦いで戦死します。残党は降伏しギョームは12月25日にウェストミンスター寺院でイングランド王に推戴されウィリアムと名乗ります。征服王ウィリアム1世です。ここに英仏海峡を挟んでフランスのノルマンディー公がイングランド王を兼ねるノルマン王朝ができて,以降約400年間,ジャンヌダルクが現れるまで非常に複雑な両国の関係が続きました。この歴史を作った影の役者はハレー彗星なのです。イングランドでは初めての彗星出現記録ですが,中国(宋)では4月2日から日本では4月3日から見え始め,4月24日―25日ころ地球に最接近し金星並みの明るさだったと記されています。また高麗,ビザンチンなど広く各国の歴史にも記載されています。

この年以降ヨーロッパでは彗星出現記録が増えてきます。中世最後の大画家として有名なジオットの代表作はイエス生誕のフレスコ画です。赤ん坊のイエスがマリアに抱かれて,東方の博士に祝福されているという新約聖書マタイ伝に基づいた絵の上部に彗星が描かれています。当時には1299年1月,10月,1301年9月,12月,1302年7月,1303年7月,1304年2月,12月と多数の彗星出現の記録があり,1301年9月の彗星はハレー彗星です。彼が描いた彗星はどれかわかりませんが,頻繁に現れる彗星を見て「ベツレヘムの星」とは彗星であると思っていたのでしょう。1986年の3月のハレー彗星に突入して直接観測した彗星探査機はこの画家にちなんでジオットと名づけられました。

表1に載せた1577年の大彗星をティコ・ブラーエ(1546―1601)が観測した結果,視差が認められず,月より遠いということがわかり,ようやくコメットは天体と認められて天文研究の対象となりました。

最も有名な彗星であるハレー彗星はエドモンド・ハレー(1656―1742)が発見したのではありません。発見者は誰か?正解は「不明」です。紀元前から何度も現れていますから。ハレーは古い出現記録を調べ,1531年,1607年,1682年に出現した彗星の軌道がよく似ていることに気づき,ニュートン力学に基づいた計算からこの彗星が再び1758年に回帰することを予言しました。ハレーはそれを見ることなく,86才の高齢で亡くなりましたが,1758年には,プロアマを問わずヨーロッパ中の天文家の間で発見競争が繰り広げられました。秋になっても冬になっても現れずだれもがやきもきしたが,やっとクリスマスの明け方になってドイツのアマチュア天文家パリッシュが見つけました。メシエは第1発見者にはなれなかったが翌年1月21日に独自に見つけています。この事件はただ彗星に発見競争ということに留まらず,彗星は惑星と同じように太陽の周りを回る天体であり,ニュートン力学が土星の彼方まで適用できるということの証明であり,科学史上非常に重要です。ハレーはニュートンの出版援助をしたり,グリニジ天文台の台長を務めたり,また統計学にも業績があります。

彗星の正体

彗星の写真を見ると長い尾に引きつけられますが,本体は頭部に潜んでいる核なのです。核と言っても「核分裂」「核発電」の核とは無関係で,中心部という本来の意味です。せいぜい10km程度の雪の塊ですが,雪と言っても降りたてのさらさらしたきれいな雪ではなく,メタン,ドライアイス,アンモニア,鉄などを含んだ「汚れた雪だるま」,いわば冷凍有毒品です。太陽から離れているときは核のみで,小惑星と見分けがつかないが,太陽に近づくと太陽の熱によって核の表面の氷やダストが解凍,昇華してコマ(coma;コメットと同じく髪の毛の意味)といわれる頭部を形成します。コマのガスは太陽に吹き流されて尾となるのですが,「イオンの尾」「ダストの尾」と呼ばれる2種類の尾ができます。イオンの尾はコマのガスが太陽の紫外線でイオン化したもので,写真で見ると青く見えます。太陽風にともなう磁場の影響で,太陽とは反対の方向にほぼ一直線に吹き流されています。一方,ダストの尾は白,又は黄色っぽい色で,太陽の引力と太陽からの光の圧力(光圧;太陽の反対側に向かう力)の2つの力を受け,少しカーブしながら広がっています(図1)。尾の長さは時には太陽から地球までの距離(1.5億km)を越えることもあります。

彗星は公転周期によって2種類に分けられます。公転周期が200年以下のものは短周期彗星と,それ以上のものおよび非周期のものは長周期彗星とよばれます。短周期彗星の大部分は貧弱で望遠鏡なしではとても見えません。それらの軌道は一般に扁平な楕円で金星から木星辺りまでを数年かかって公転しています。例外的に大型の短周期彗星であるハレー彗星は金星の内側から海王星の外側までを8惑星とは逆方向で公転しています。一方,長周期彗星はコメットハンター達によって毎年,新たに発見されています。ほとんどの大彗星は長周期彗星でありヘール・ボップ彗星もアイソン彗星も二度と現れないでしょう(もしくは数千年以上かけて公転しているのかも知れません)。その軌道はほぼ放物線で,黄道面と垂直の運動(ヘール・ボップ彗星)や,8惑星と逆回りの運動(百武彗星)も珍しいことではありません。これまでに発見された彗星は約1000個のうち約80%は長周期彗星です。その中には,もっと内側の軌道を回っていたのに,木星や土星の引力の影響で外側に放り出されたものもあると考えられています。

彗星の誕生の場としてオールトの雲とエッジワース-カイパーベルトが考えられています。オールトの雲は,数十万天文単位(1天文単位は太陽から地球までの距離)の彼方に広がる球殻状の領域と考えられていますが,観測的に存在が確認されているわけではありません。そこは暗黒極寒の世界で,惑星になれなかった太陽系の原物質が漂っていることでしょう。恒星や分子雲が近くを通りかかったり,太陽系が銀河面を上下したりすることによって,オールトの雲の中にある天体が重力的に揺さぶられたりして,太陽めがけて落ちてくると考えられています。

一方,エッジワース-カイパーベルトは海王星の外側にドーナツ状に広がった領域(太陽から数十天文単位)で,1990年代以降エッジワース-カイパーベルト天体が多数見つかっています。冥王星もその一つです。そこはハレー彗星など短周期彗星の故郷と考えられ,外側ほど厚みを増し,球殻状のオールトの雲と連続的につながっているようです。

この汚れた雪だるまは太陽に近づいた時にのみ,私たちに見えているのだから,実際の数は数億いやそれ以上とも言われています。

コマや尾はすべて彗星の核からの噴出物だから,彗星は太陽系空間に自分自身を細かくち切ってまき散らしながら運動しているわけです。まき散らかされた星屑は彗星と同じ軌道を回るようになるが,地球がその近くを通り過ぎるとき一斉に落下してきます。それは流星雨と呼ばれる現象で,毎年夏休みの夜空を飾るペルセウス座流星雨や秋の終わりを告げるしし座流星雨にはかって雨のように降り注いだという記録があります。

2001年11月19日未明のすばらしいしし座流星雨のことはまだ筆者の網膜に焼き付いています。彗星は太陽に近づくたびにやせ細っていき,やがては老いて水分を失った小さな塊と化していくでしょう。

- Yeomans D.K.

- 長谷川一郎「ハレー彗星物語」恒星社厚生閣 1985

- 小竹文夫・武夫「史記」 ちくま学芸文庫 1995

- 小竹武夫「漢書」 ちくま学芸文庫 1998

- 坂本太郎 家永三郎 井上光貞 大野晋「日本書紀」岩波書店

- 臼井正「天文教育」Vol14 p66 2002

- 大杉耕一「見よ あの大彗星を」日経事業出版1994

古事類苑

http://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/index.php?天部%2F星〈天河併入〉#E6989FE5BD97E6989F