Accumu Vol.5

認知科学と人間の心理 ―機械の知が超えることのできない人間の知とは何か?

京都大学教育学部助教授 子安 増生

認知科学の発展の時代に

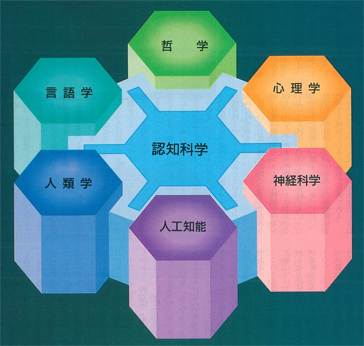

図1 認知科学とその関連領域

認知科学とは,アメリカの心理学者ハワード・ガードナーがその著書『認知革命』(産業図書より邦訳刊)で詳しく論じているように,コンピュータ科学の発展の影響を受けて,1956年頃から始まった一種の統一科学運動である。

ガードナーによれば,この認知科学には,哲学・心理学・神経科学・人工知能・人類学・言語学の6分野が協力し合うとされる(図1)。すなわち,認知科学はまだ単一の学問ではなく,いくつかの分野の連合体としての認知諸科学(cognitive sciences)であると言った方がむしろ適切であろう。

わが国では,ちょうど10年前の1983年に日本認知科学会が結成され,毎年1回の大会と『認知科学の発展』という本1冊の刊行を行っているが,いわゆる学会誌を発行するまでには至っていない。

日本認知科学会の第1回大会は京都大学主催で行われ,私の恩師の梅本堯夫京都大学教育学部教授(当時。現在は甲南女子大学教授)が大会委員長を務められた。

筆者は,日本認知科学会創設以来の学会員であるが,これまで研究活動の中心をこの学会に置いてこなかったので,あまり大きなことが言える立場にはない。けれども,1人の心理学研究者として,認知科学の発展を見守ってきたつもりである。

では,認知科学の進歩は,人間の心の理解をどのように深めてきたのか,あるいは,今後どのように深めていくのであろうか。以下に,このことについて少し考えてみよう。

機械の知と人間の知

東京大学出版会から出ている認知科学選書の一つに『機械の知 人間の知』(1988年刊)という本がある。認知科学に関心のある者なら誰しもが興味を抱くこのテーマについて,マンチェスター大学の辻井潤一教授が「機械の知」を,また,慶應義塾大学の安西祐一郎教授が「人間の知」をそれぞれ分担して論じたものである。

このご両所の議論は,それ自体は大変興味深いのであるが,私が不満に思ったのは,機械の知と人間の知の関係をどのように考えればよいかについて,あまり明確に示されていない点である。

私見によれば,機械の知と人間の知の関係について考えるとき,少なくとも次のような三つの立場の違いが区別されるであろう。

A 機械の知>人間の知:これは,人間の知では及ばないことを機械の知に代わりにやらせようとする立場である。例えば,アルゴリズム(計算手順)の決まった課題での高速計算や大量の情報処理は,人間の知が苦手とし,機械の知が得意とするところである。従って,これは,機械の知によって人間の知を増幅しようとする立場と言えよう。

B 機械の知=人間の知:これは,機械の知に,人間の知に匹敵する能力を持たせようとする立場をいう。例えば,人工知能研究におけるエキスパート・システムの設計はこれにあたる。この場合には,人間のエキスパート(専門家)が持つ優れた情報処理能力と等価な能力を備えた機械システムが作れれば大成功である。

C 機械の知<人間の知:これは,機械の知をどうすれば人間の知に近づけることができるかを探ろうとする立場を指す。人間の知に近い働きをする機械を考えることは,結果的に実用に耐え得る機械ができあがるだけでなく,人間の知の謎の解明にもつながる。また,人間と機械の接面をつなぐヒューマン・インターフェースを工夫することによって,機械の知と人間の知の「共生」が可能となる。

これらのうち,心理学の立場から最も関心をそそられるのはCの問題である。人工知能の技術により機械の知が進歩し,ある面で人間の知を次々に追い越していっても,なおかつ機械の知には追い越すことのできない人間の知が無数に存在し続ける。そこに人間の知の言い知れぬ奥深さがあると言えよう。

心のある見方とは

機械の知と人間の知の関係について,もう少し具体的に考えることにしよう。

人間の知は,外界から情報を取り入れる感覚系と,情報を処理し記憶し判断する中枢神経系と,ある判断に基づいて外界に働きかける動作系の三つのシステムによって支えられている。

機械にこの三つのシステムをつけ加えれば,人間の知に近い動作をすることが可能になる。工学的には,外界から情報を取り入れる感覚システムはセンサー,情報を処理し記憶し判断する中枢神経システムは中央処理装置(CPU),外界に働きかける動作システムはアクチュエーターと呼ばれる。

迷路を自動走行し,自分でゴールを発見するマイクロマウスは,確かにある面で優れた能力を発揮していると言えよう。しかし,このロボットに私達が「心」を感じることはないであろう。

単にものを見るということでさえ,「心のある」見方とそうでない見方がある。「心のある」見方とは,見る主体の存在が明確な見方のことをいう。それは,言い換えると「視点」が明確な見方ということになるだろう。

視点を持つこと

1970年代の大型計算機全盛時代にコンピュータのパーソナル・ユース(個人利用)について独創的構想を抱き,ダイナブックという新しい概念を提出したことで知られるアラン・ケイは,「視点はIQ80に相当する(Point of view is worth 80 IQ points.)」と述べている。これは,1990年にシドニーで開催されたWCCE(World Conference on Computers in Education)の第5回大会でアラン・ケイが行った基調講演のタイトルでもあるが,大変含蓄の深い言葉であるように私には思われる。

例えば,生まれて初めて映画を見た人は,映画に登場する対象のみに目が奪われることであろう。それがこちら側に向かって走ってくる列車の映像であれば,思わず席を立って逃げ出そうとするかもしれない。

しかし,少し慣れてくると,映画を撮影する視点が見えてくる。例えば,カメラが線路の間の土中に埋めてあって,下からのアングルで撮影されていることがわかるようになる。そして,このようなテクニックで撮影して観客を驚かせようとする映画製作者の意図までがわかってくるのである。

右のことに関連して,イギリスの心理学者T・G・R・バウアーが乳児を対象に行った次のような有名な実験がある(古崎愛子訳,『乳幼児の知覚世界』,サイエンス社)。

生後間もない赤ちゃんでも,自分の方に向かってくる対象に対し,頭をのけぞらせたり,手を顔の前にあげるような防御反応をする。このような反応が,対象が近づくときの空気の動きによって生ずるのか,対象の大きさの変化という視覚的手がかりによって生ずるのかを調べるためにバウアーは,(1)空気の動きを伴う対象の接近,(2)空気の動きのみ,(3)映像による対象の接近(空気の動きはなし)の3条件を設定して赤ちゃんの行動を観察した。その結果,(1)と(3)の条件のみにおいて赤ちゃんの防御反応が観察され,赤ちゃんが基本的に視覚的手がかりに反応していることが確認されたのである。

以上のことは,機械の知ではどうであろうか。対象の接近をモニターする機械を作るというだけなら,あまり複雑なことは考えなくてよい。単純化して言えば,自動ドアだってそのような機械の1種とも言える。しかし,自分自身が移動しながら対象との距離関係を把握する機械となると極めて複雑である。

まして,見る対象が単なる物理的対象ではなく,自分の意志を持った主体的対象(人間やその他の動物など)である場合には,話が一層複雑になる。

例えば,かくれんぼという遊びは,幼児期の比較的早い時期から始まる。かくれんぼは,言うまでもなく,遮蔽物を利用して自分の身体全体を他人の視線から覆い隠すことによって成立する。幼児は,自分から相手が見えなければ,相手からも自分が見えないと考える傾向があるので,「頭隠して尻隠さず」ということが時々起こる。しかし,他人の視線から自分を隠すという基本的なコンセプトは幼児にも十分理解可能である。では,「かくれんぼをする機械」はどうであろうか。それは,簡単に作れるのであろうか。

また,「らしさ」ということも視点との関わりがある。例えば,「ライオンらしい絵」というのはどういう絵であろうか。少なくとも,ライオンを後ろからみてお尻としっぽだけを描いた絵を「いかにもライオンらしい」と思う人はあまりいないであろう。他方,たてがみをなびかせたライオンの顔が描かれていれば,ライオンらしいと感ずる人が多いことだろう。このように,対象の映像的表象を作る場合にも,その表象を構成する視点が重要となるのである。

このことは,映像的表象だけでなく言語的表象についてもあてはまる。たった17文字からなる俳句の理解においても,視点の役割が重要となる。例えば,与謝蕪村の有名な句,

菜の花や 月は東に 日は西に

は,様々な解釈が可能であろうが,しかしこの句は,それが描写する情景を想像する視点なしには理解することが不可能であろう。コンピュータの機械翻訳は,このテキストを一体どのように解釈して他の言語に訳出するのであろうか。

この俳句の例からも明らかなように,文脈的情報が少ないものほど,「心ある」見方が必要とされるのである。

マルチメディア的思考

もう一つ別の問題を取りあげよう。それは,マルチメディア的思考と呼ばれている問題である。

人間は,自分の思考内容を何かに書きつけて残すという行為をする点で,他の動物とは異なる。岩面画や洞窟絵画を描いた原始の人間の創作動機は私にはよくわからないが,記録することに目的があるのではなく,むしろ描く行為そのものに意味があったのだという解釈があるようで,これには一応納得できる。

しかし,記録であれば,岩などに書きつけるよりも,いつでもどこでも取り出せる携帯式の記録方式の方がはるかに便利であろう。中でも,いわゆる巻物形式は,携帯と保存に適した形式であると言える。

ごく大ざっぱな言い方になるが,洋の東西を問わず,最初記録は巻物(巻子本/かんすぼん)形式から始まり,やがて冊子本形式へと移行していったと考えることができる。

巻物の特徴は,情報が系列的に収められている点にある。これは,最初から終わりまで順を追って内容を見ていく場合には,大変都合がよい。だから,『源氏物語絵巻』のように,物語の内容を収めるのに適した形式なのである。巻物はまた,横長の大きな絵を収めるのに都合がよいということもその利点にあげられる。

他方,巻物の欠点は,あまり多くの情報を収められないという点にある。無理して巻物に情報を多く入れても,結局,どこに何が書いてあるかがわからなくなるだけである。

辞書を引くときのように,あちらを調べこちらを探すような情報の検索の仕方をランダム・アクセスというが,この点では断然冊子の方に軍配があがる。

ところで,普通のワープロ文書は,実は巻物の形式をとっているのである。ディスプレイ上で画面を上下に動かすことを「スクロール」というが,この ”scroll”の語を英和辞典で引くと,「巻物」,「巻物の上に書く」などの意味が載っている。だから,ワープロで長い文書を作ると,内容を調べるのが大変になるのである。

また,カセットテープやビデオテープも巻物形式でできている。「テープ」と「スクロール」の違いは,おそらくその幅の太さの違いによるのであって,細いものをテープ,ある程度以上の幅のものをスクロールというのであろう。テープは,いずれにしても巻物形式であるから,情報のランダム・アクセスには適していない。

世の中にパソコンが登場した草創期の時代に,カセットテープが外部記憶装置として用いられたことは,もはや忘れ去られようとしている。私も経験があるが,BASICのプログラムをカセットテープからパソコン本体に入力し終わるまで延々と待たされたことなどは,磁気ディスクの登場によって,過去の笑い話となってしまったのである。

情報のランダム・アクセスにとって巻物形式のテープ媒体がいかに不利であるかは,私達が行った心理学実験からも明らかになった(子安増生・菊池聡,『京都大学教育学部紀要』,1993年,第39巻所収の論文参照)。

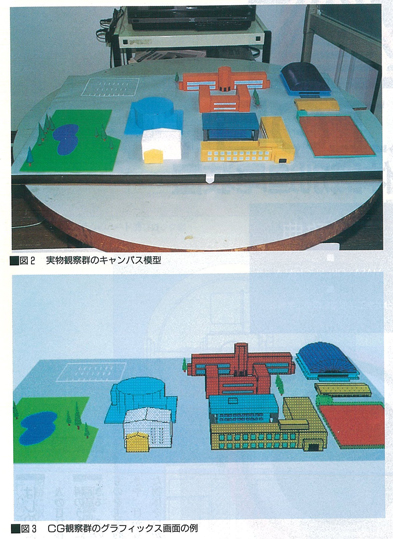

この心理学実験では,大学生・大学院生69人を(1)実物観察群,(2)ビデオ観察群,(3)CG観察群の3グループに分け,ある架空の大学のキャンパスを観察した後,建物やグラウンドなどの配置を,記憶を頼りに模型を並べかえて再現する課題(再構成課題)を行ってもらった。

実物観察群では,90×60センチメートルの土台の上にボール紙などで作ったキャンパスの模型を,八つの方角から4分間自由に観察してもらった(図2)。ビデオ観察群では,この模型を8方向から撮影した2分20秒のビデオテープを,早送り・一時停止・巻戻し機能を用いながら,21インチ・モニターテレビで4分間観察してもらった。CG観察群は,この模型をコンピュータ・グラフィックス(CG)で描いた24枚の画像(8方向×3距離)を,キーボードのキー押しで動かしながら,ビデオ観察群と同一の21インチ・モニターテレビで4分間観察してもらった(図3)。

再構成課題の成績は,実物観察群が最も良く,続くCG観察群はそれとほぼ同等であるが,VTR観察群の成績が一番悪いというものであった。実物観察群の成績が一番良いのは当然としても,画像の質感では勝るVTR提示がCG提示よりも悪いという結果は,テープのランダム・アクセス性の低さによるところが大きいと解釈される。

最近話題になっている「マルチメディア」という言葉は,画像・音声・文字の3種類の異質な情報に自由にアクセスすることのできるコンピュータ・システムを指す。そのためには,情報は巻物形式ではなく,冊子またはカードの形式になっていなければならない。具体的な方法としては,CD-ROMやCD-Iなどの媒体が有力な方式として期待されている。いずれも,音楽用のCD(コンパクト・ディスク)の技術を発展させた光ディスク方式の記録媒体である。

マルチメディアが重要なのは,人間の知では,例えばある音楽から映像を思い浮かべたり,ある映像にぴったりした言葉を探したりするように,まさにマルチメディア的思考をするからに他ならない。機械の知は,人間の知が行うマルチメディア的思考に遠く追いつけないでいるのが現状である。ここにも人間の知の豊かさを見ることができる。