Accumu Vol.4

ガーナ印象記

湯下 秀樹

今,手元に一枚の絵葉書がある。ガーナ共和国の独立式典の際のスナップであろう,初代大統領クワメ・エンクルマが色鮮やかな民族衣装に身を包み,群衆に手を振っている。

ガーナ共和国は,1957年3月6日,他の植民地に先駆けてイギリスから独立した。「オサジェフォ(救世主)」,「アフリカの星」と呼ばれたエンクルマは「ガーナの独立は,アフリカ大陸の全面的な解放と結びつかなければ無意味である」と述べた。そして独立後の1960年は「アフリカの年」と呼ばれ数多くの独立国が誕生し,ガーナ独立の意義深さが証明されることとなった。

その独立を,いかにガーナの人々が今でも誇りとしているのかを,首都アクラのマーケットで見つけたこの一枚の絵葉書は教えてくれるような気がする。

ところで,私たち日本人はこの国についてどれほどのことを知っているのだろう。おそらく大抵の日本人はガーナと聞いて,ある製菓会社の商標を思い浮かべるのではなかろうか。あるいは,アフリカというので,「野生動物の闊歩する灼熱の大地」という,よくありがちなイメージを抱くかもしれない。

私たちはガーナについて知らないだけでなく,誤った認識を有しているおそれがある。

そこで,ガーナで出会った人々や風景について思いつくままに印象を述べ,ささやかな報告をしたいと思う。

アクラの人々

首都アクラの中心にあるマコラ・マーケットのあたりには一日中途絶えぬ人々の雑踏があった。音楽テープを売る店先からはレゲエのゆったりとしたリズムが流れ,女性たちの鮮やかな民族衣装の色が目に飛び込んでくる。

私たちが歩いていると「白い人,白い人」と呼ばれ,たちまち人々に囲まれる。最初はなぜそう呼ばれるのか怪訝に思ったが,ここでは黄色人種という区分がないらしく,日本人は白人に属するらしい。

子供たちの多くは裸足で駆け回り,私たちの姿を見ると,握手を求め駆け寄ってくる。そして目を輝かせながら「どこから来たの?なんて名前?」と矢継早に質問を浴びせる。

あるいはどこからかボロボロの紙切れを持って来て「住所を書いてくれ」と頼む子供もいる。さらにカメラを向けると知らぬ間に,その子の母親らしき人が真ん中に割り込んで写真におさまろうとする。

当初,遙かな国を訪れたことによる不安が強かったが,ガーナの人々と触れあっているうちにやがてそれは消えた。代わりに自然と心が開かれ,カタコトの英語をなんの恥じらいもなく大声で喋っている自分に気づいた。

※

マーケットのはずれの路上に人だかりができていた。どうやら大道芸人らしい。近寄ると,私たちに気づいた人が道を開けてくれ前の方に押し出してくれる。

上半身裸の逞しい男が,皮のベルトをきつく締め,蛮刀を手にして一心に瞑想にふけっている。突然,キィーキィーという奇声を発すると,その男は呪文を唱え始めた。

日本でいうところのガマの油売りらしい。自分の身体を傷つけて,そこに秘薬を塗る。すると,みるみるうちに傷口が治るというやつである。集まった群衆に蛮刀を触らせたりしているが一向に話が進む気配がない。それでも周囲の人々の目は,その芸人に釘付けになっており,立ち去ろうとする者はない。

午後の日差しの中で,その一角だけは人々の好奇心によって,時間を止められてしまったかのようであった。

※

また,ある時路上で,ラジカセの音楽に合わせて踊っているドレッド・ヘアの若者たちに,私だけ呼び止められたことがある。内心びくびくしていると,ひとりがしきりに日本の電化製品や自動車について尋ねてくる。さらに「日本じゃどんな音楽で踊るんだい」と尋ねるので「君らといっしょさ。レゲエもなかなか人気あるんだよ」と答えると,その若者は「ああ,日本に行ってみたいなあ」とつぶやいた。

アクラの日本大使館を訪れた際に聞いた話によると,ガーナの若者たちは欧米や日本の文化に対する憧れが強く,若い優秀な人材が国外に流出してしまうのがこの国の悩みだという。鉱物資源に恵まれ,勤勉な国民性を有するガーナの未来の鍵を握っているのは若者たちだろうと大使館の方がしみじみと語っていたのが印象的だった。

懐かしい自然の中で

アクラの雑踏を離れ,郊外に向かうにつれ,ヤシの緑が多くなり,放し飼いの山羊や鶏が道を横切るといった,のどかな風景が見られるようになる。

まっすぐに続く赤土の乾いた道を進んでいくと,今回,パソコン講習会場となった科学工業研究センターの門にたどり着く。その広い敷地内は緑に囲まれ様々な昆虫や小動物を身近に見ることができた。

中でも体長10cmはあろうかというトカゲは色鮮やかな模様を有しており,図体の割に臆病である。目が合うと必死に足を回転させ,さっさと逃げてしまう。その有様がユーモラスで愛らしい。

※

私たちの訪れた8月は雨季にあたり,日中でもさほど気温は上昇しなかった。講習会場では冷房を使わなくても窓を開けていれば涼しい風が入ってくる。パソコン実習の最中に裏のキャッサバ畑の方から鶏の鳴き声が聞こえてきたりもする。

休憩時間を利用してあたりを散策すると,名も知らぬ南国の赤い花が路傍に咲いていた。また,美しい蝶が舞っているので童心に返り,帽子で捕まえようと繁みの中に入っていった。すると遠くの方で「気をつけろ!」という声がする。あわてて引き返すと,そのあたりには毒蛇がいると教えられた。

※

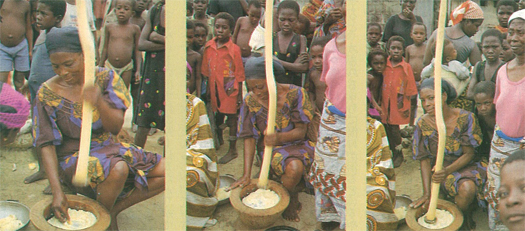

ある日,講習会場のそばの大きな木陰で餅つきに似たことをしているのを見つけた。

それは西アフリカの伝統的な料理,フゥフゥをつくっているところであった。フゥフゥはブランデンバナナやキャッサバを蒸し,臼でついて餅状にする。それを山羊肉などの入った辛いスープに入れて食べる。

滞在中,フゥフゥを食べる機会に恵まれた。唐辛子のよく効いたスープに,かなりボリュームのあるフゥフゥが顔を出している。食べてみると丁度お雑煮のような感じで,腹にたまる。「なかなかいける」と言いながら平らげたが,唐辛子の効果覿面で,翌日,お腹をこわしてしまった。

フゥフゥの材料であるブランデンバナナは外見が熟れていない青バナナのようである。これは,他に焼いたり揚げたりして食べる。

町中の露店で,香ばしい匂いがしてくるので,近づいてみるとその焼きバナナを売っていた。ひとつ20セディ(1セディ=約0.5円)で買って食べてみると少し堅く,味は焼き芋のようであった。

※

雨季ということもあって,滞在中は曇り空が多かった。気温の上昇を覚悟していたが,むしろどんよりとした雲に悩まされた。乾季には気温も上がり,赤土の道は砂ぼこりをあげるという話であったが,少なくとも緑も生えぬ灼熱の大地というイメージとはほど遠い。

また,豊かな自然に恵まれてはいるが,ライオン等の野生動物が闊歩しているわけでもない。そこで見られる自然は私たちに親しみや懐かしさを感じさせる類のものであった。

夜の町を歩く

セコンディ=タコラディという街を訪れた際,夜の町を案内してもらった。午後8時過ぎに到着し教会のそばにあるホテルに宿を求め,夕食をとった。ガーナでは,レストランで注文すると1~2時間待たされることが普通であった。食事の後で,科学工業研究センターのエドワード氏の案内で夜の町を歩いてみた。

メイン・ストリートには明かりがぽつりぽつりと灯る程度である。10時過ぎだというのに,その暗い道には人々の往来が盛んであった。自動車が通ることも少なく人々は道路の真ん中にまで広がって歩いている。

メイン・ストリートを折れ,やや狭い道に入ると,そこは人々でごったがえしていた。けばけばしい看板を掲げた映画館では,「ランボー3」を上映中だ。その周辺にはたくさんの露店が軒を並べている。

喧噪の中,民家の暗い庭の片隅では首の鈴を鳴らしながら山羊が水を飲んでいた。そのそばでわずかな光に照らされ,子供たちがシャベルで穴堀遊びに熱中している。

ほとんどの露店は裸電球ではなく,ろうそくの灯をたよりに商いをしていた。ゆらゆらする火のまわりで人々は飲み食いし,語り合い,そして笑った。

エドワード氏が,とある一軒の民家に入っていった。暫くするとその家の中から,十数人が次々に現れた。最後にエドワード氏が「僕の兄弟の家族だ」と言いながら出てきた。外国人を見たためであろうか,皆一種の興奮状態のようになり,夜の庭先でしきりに握手を求めてくる。

行く先々で,エドワード氏は私たちに兄弟を紹介した。しかも,どの兄弟も彼とはあまり似ていないように思えたので,私たちはいぶかしがった。後でわかったことだが,兄弟という概念が私たちのそれと異なっていたようだ。ガーナでは同じ村の出身者は皆brotherと呼び合うらしい。

その夜紹介してもらった兄弟は,ほろ酔い加減で,私たちにもビールを勧めてくれた。

城砦にて-悲しい歴史

ギニア湾に面するガーナの海岸線は,美しいヤシの林がどこまでも続く。かつてこの国は黄金海岸と呼ばれていた。

15世紀,ポルトガル人がこの地を訪れ,海岸に築いた城砦を拠点に交易を始めた。その後,金や香辛料を求めて次々とヨーロッパ諸国が訪れ,イギリスがこの地方を植民地としたのは19世紀半ばのことである。

今でもヨーロッパ諸国の城砦が,海岸線に残されている。

エルミナには1482年にポルトガル人の築いた城があり,小さな半島の突端で南欧風の閑静なたたずまいを見せている。

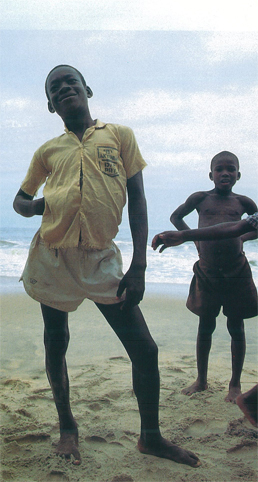

この城から,エルミナの町の方へ向かうと活気のある港町の雑踏が広がる。港には様々な国籍の大小の漁船が停泊し,あたりには魚のにおいが満ちている。砂ぽこりのひどい広場では,子供たちが竹細工の玩具で遊んでいた。遊びに熱中するその様を見ていると,なぜかめまいがして白昼夢を見ているような気分になった。

※

エルミナから西に12km程離れたケープ・コーストにある城砦は瀟洒な建物と海に面した前庭を有している。また幾つもの大砲が沖に砲身を向け偉容を誇っている。

かつて,この城砦は奴隷貿易の拠点であった。城の案内人の話によると毎晩ダンスパーティの催された前庭の地下に倉庫があり,内陸から連れてこられた人々が食物もろくに与えられずにつめこまれたという。そして沖の船に運ばれ,アメリカ大陸などに奴隷として売られていった。

西アフリカ全域で2000万もの人々がこのようにして連れ去られたともいわれる。

古くは,ニジェール川流域を中心にソンガイ,ガーナ,マリなどの王国が栄え,文明が花開いた西アフリカは,この奴隷貿易によって,伝統的な社会構造を根底から揺るがされることとなった。

人々が収容されていた倉庫に入ってみると,そこは湿気の多い薄暗い空間であった。天井に近いあたりには採光口があるが,ほとんど光は入らない。ただ時々,激しい音とともに岸壁にくだけた波しぶきが,霧のように降り込むばかりである。「この倉庫に何千人もの人間が鎖に繋がれ閉じこめられた」と説明する案内人の声が響く。しかし,その状況は想像の範疇を遙かに超えており,私は半ば呆然と立ち尽くすばかりであった。

すると,ひとりのガーナ人が「われわれの先祖のために祈りを捧げよう」とパセティックに叫んだ。はっと打たれたように,そばにいた私たちもその言葉に従い暗闇の中で祈りを捧げた。

遙かな国で

ガーナでは,現在でもひとりの日本人が人々から敬愛されている。野口英世博士。西アフリカの風土病である黄熱病の研究に生涯を捧げ,多大な業績を残した。

1979年には博士の業績を記念してガーナ大学の一角にガーナ野口記念医学研究所が建設された。広大な敷地内に近代的な研究施設が並び,12のユニットに分けられ様々な研究が行われている。その所員である江口秀夫氏の案内で研究所を見学させてもらった。

玄関を入ると左手に野口英世博士のレリーフがあり,博士の肖像とともにその業績が刻まれている。そのそばで私たちはひとりのガーナ人と出会った。その顔を見た瞬間,どこかで見覚えのある顔だと思った。しかしどうしても思い出せなかった。その人は松葉杖をついて私たちの前に現れた。少し痛々しげに見えた。江口氏はその人に私たちを紹介し,振り返って「この方が研究所の所長です」と言った。

すると,その人は「ゆっくり見学してください。私はちょっと怪我をしてしまってね」と言うと,微笑みを残し玄関を出ていった。

後で江口氏がポツリと言った。「所長はエンクルマ初代大統領の息子さんですよ」

それを聞いて私はマーケットで買った一枚の絵葉書を思いだした。そこに写っていた,民衆の歓声に応えるエンクルマの横顔。

1957年,独立を果たしたガーナはエンクルマ大統領の指導のもと,新しい国づくりを目指した。ところがその後,エンクルマの中国訪問中にクーデターが発生し,1972年亡命先のブカレストで客死するまでエンクルマは故国の土を踏むことはなかった。

現在,エンクルマはガーナ建国の父として人々から深く敬愛されている。

その日,サッカーの国際試合があり,ガーナのナショナルチームが勝った。アクラの街に入ると,タクシーがクラクションを鳴らし,人々が「ガーナ!ガーナ!」と叫んでいる。国旗を振っている者もいる。

話を聞くと別に優勝したわけでもなく予選で一勝した程度のことらしい。しかし,街中がお祭騒ぎで,私たちも思わずその熱狂の渦に巻き込まれた。走っている車の窓を開け沿道の人々に手を振り,渋滞で車が停まると寄ってくる人々と窓越しに握手をした。大人も子供も目を輝かせ,祖国を誇りに思いその勝利に酔っていた。独立後三十数年の,若々しいガーナの活力を垣間見た一瞬であった。

※

夕刻近く,アクラのはずれにあるコレブ総合病院を訪れた。病院の一角に日本庭園があり,野口英世博士の銅像がある。

博士は黄熱病の研究のため,単身ガーナに渡り,寝食を惜しんで研究に励んだ。

銅像のそばには博士が研究に使用していた建物がそのまま残されており,当時をしのばせる。博士は研究を半ばにして,自らも黄熱病に冒され,1928年この地で没した。

東の方角を見つめる博士の胸像の礎台には,博士の名とともにJAPANESEと刻まれた銘板があった。それを見つめていると,その文字がそのまま私自身の存在証明であるかのように思えてならなかった。遙かなガーナの地で期せずして自分が日本人であることを再確認させられたことに深い感動を覚えた。

村の道(エピローグ)

ヤシの林を30分程通り抜けると急に視界が開け,その村は現れた。

ひび割れた土壁の家が寄り添うように並んでいる。中には煉瓦でつくられた家もある。村のはずれには,初めてこの村で煉瓦の家を建てたエッシェンという人物を記念する家がある。夕餉の支度で女性たちが忙しげに歩き回り,村のあちらこちらで炊煙が立ち昇っていた。

女性たちは水の入った大きな洗面器を頭上に載せ,その後から子供たちが水の半分ぐらい入ったバケツを両手で持って付いてくる。

また,5歳ぐらいの少女が自分の身長ほどもある薪を頭に載せ,真剣な表情で落とさないようバランスをとりながら歩いていく。

村の中央の広場に行くと,どこからともなく2~30人の子供が集まってきた。私たちがストロボを使って撮影をすると,子供たちは一斉に両手を挙げ歓声をあげた。私たちが歩き始めると,子供たちは後に付いてきてしきりに何か話しかける。どうやらもっと写真を撮ってくれと言っているようだ。振り返ってカメラをかまえると,皆押し合いへし合いながらカメラの前でポーズをとろうとする。そんなことを何度か繰り返しているうちに日が暮れかけてきた。「もう帰りなさい」と言うのだが,なかなか戻ろうとしない。それどころか子供たちは歌を唄い始め私たちの後を付いてくる。とうとう私たちは子供と手をつないで赤土の道を,村のはずれまで来てしまった。「さあ,ここでお別れだよ」と言うと子供たちはやっと立ちどまり,私たちが見えなくなるまで手を振って見送ってくれた。