Accumu Vol.12

古都逍遥 百万遍校周辺

米田 貞一郎

校友会会員の皆さん,お元気ですか。アキューム誌上での「古都逍遥」も三度目。この度は百万遍校周辺でお付き合いを願うこととしました。

ところで,「百万遍校とは」といぶかる方があるのではないでしょうか。確かに近年卒業の方には馴染みが薄いのも無理はありません。市内左京区百万遍交差点を上った西側。落ち着いた二階建の建物。以前はここで授業が行われていて,学生の出入りも多かったのですが,今はいわば学院本部の所在地です。周りは京都大学を中心として発展してきた学生街。でも,訪ねてみるべき箇所はいくつもあります。暫らくご一緒に参りましょう。

百万遍知恩寺

学舎の玄関を出ると,東大路通を隔てた向かいの森の上に大きなお寺の屋根が浮かんで見えます。百万遍知恩寺です。

浄土宗大本山の一つ。法然上人(1133~1212)を開山と仰ぎ,第二世源智上人が師法然の恩徳を偲んで,知・恩の寺として建立したといいます。初め,現在の今出川烏丸付近に建てられたのが,時を経て徳川時代に現在地に再建されました。その間,1331年(元弘元年)8月,疫病が流行した時,時の第八世善阿上人が後醍醐天皇の命で参内し,17日を期して百万遍念仏を修し疫病を退散したことから,大念珠とともに「百万遍」という寺号を賜ったとのことです。

今出川通に面した三門を潜ると,石畳の参道が御影堂に向かってまっすぐに伸び,その手前,向かって右(東側)に釈迦堂,左(西側)に阿弥陀堂が向かいあって建ち,整った伽藍配置です。

御影堂

御影堂には,室町時代作の法然上人の尊像が安置されていますが,これはあちらこちら数ある尊像の中で最も古く,すぐれたものだといわれます。堂内では,毎月15日に「百万遍大念珠くり」が行われています。リズミカルな鐘の音にあわせ,一枚起請文(法然が臨終の床にあって,浄土往生の要義を簡潔に一枚の紙に記して残したもの)の唱和のあと,参詣の善男善女が大念珠をとりかこみ,膝の上に乗せて隣の人へ順に手で送っていきます。この大念珠は,先に後醍醐天皇から賜った大念珠の功徳を受け継ぎ,1980年(昭和55年)につくられたもので,円周約100メートル,重さ320キロ,世界最大といいます。

たまたま,私は去る11月1日,寺内宝物館の特別展観開催中と知ったので出かけたのですが,御影堂での「十夜法要 秋の集い」に出合いました。

「十夜法要」は「お十夜」ともいって,秋11月,十昼夜を一期として修する浄土宗の特別念仏会。堂内では,月々の「大念珠くり」同様,説教・法要のあと参詣の老若男女があの大念珠を念仏を唱えながら手送りしています。荘厳の中にも和やかな雰囲気が漂っていました。

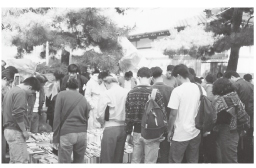

古本まつり

もっとも私がお寺を訪ねたのには,もう一つ目指すものがあったのです。それは,御影堂の前庭で,年一回催される「秋の青空古本まつり」です。市内の古書店がつくる「京都古書研究会」が昨今の活字離れに歯止めをかけようと開き始めてから2002年で26回目。小雨の中,19の書店がビニール掛けの露店に持ちよった学術書や絵本,文庫本から江戸時代の和本,中国の拓本や鉛印本,約20万冊が出品されているというのです。初版本や絶版本など,掘り出しものにありつけないかと古書ファンが結構つめかけていました。

「旅びとの夜の歌」山々は

はるかに暮れて

梢吹く

ひとすじの

そよぎも見えず

夕鳥のこえ木立にきえぬ

あわれ はや

わが身も憩わむ

(大山定一訳)

さて,この御影堂の背後の墓地に,私たちが敬慕してやまぬ本学院創始者,初代学院長 長谷川繁雄先生が眠っておられることを忘れてはなりますまい。先生のお人柄,業績などについては,直接謦咳に接し,薫陶を受けた方,取り分け教職員が尽きない思い出を「アキューム」※の毎号に述べられているので,閲読されるよう望みます。私たち教職員は,毎年7月2日のご命日を「閑堂忌」と称し,先生の教育理念・教育思想を改めて想起することにして,墓参をしています。その墓碑の傍に,先生が生前愛誦されていたゲーテのことばを刻んだ石碑があります。ここに転写することにいたしましょう。

喫茶店進々堂

進々堂

百万遍のお寺を出て,今出川通を東へ100メートル余。古めかしく,タイルをあしらった石造りの正面入口。上には「カフェ進々堂」と唐草模様の金具のついた看板が出ています。

重い扉を開けると,奥行は長く,小暗い。向こうに植込みのある小庭が京の町家の坪庭を思わせます。床は板張り。重厚でちょっとやそっとでは動かせそうもない木製の長机がゆったりと並んでいます。椅子も長椅子,掛けると木の温もりが伝わってくるようです。

創業は1930年(昭和5年)といいます。来店の学生は大切に扱われ,テキストやノートを持ち込んでのレポートづくりに長時間居すわっても文句も言われず,もちろん学生同志大勢で話し込んだり,先輩や先生から話を承ったりの集まりは常時のこと。以前,私も度々利用したものです。

京都大学と三高

京都大学正門

進々堂を出て今出川通を南へまたぐと,そこは京都大学のキャンパスです。

京都大学,元京都帝国大学は,日清戦争(1894~95)後の1897年(明治30年)6月,若い頃から東京に対して京都に関西の学問の中心をおき,大学をつくることを念願していた,時の文部大臣西園寺公望公(1849~1940)のもとで,設置の議が定められました。すでに発足していた東京帝国大学が官僚養成中心となってしまっていたのに対して,政治にとらわれない自由の天地で,真理を探究し学問を研鑽することを使命づけられたのでした。

旧三高正門

校舎はすでに開設されていた第三高等学校(略して三高)の校舎・設備をそのまま引き継ぎ,理工科・法科・医科・文科の四科が相次いで開設されました。爾来,古くから京都の土地に育った学問・技術の伝統を脈々と伝え,外からの権力に屈せず,大学の独立を守り学問の自由を天下に誇示してきたのです。戦後は,1949年(昭和24年)の学制改革で新制京都大学となり,三高を「教養部」として合併,今日の盛大を見るに至りました。

その間,幾多の俊秀が輩出されましたが,取り分け,日本人でノーベル賞を受賞された12人のうち,湯川秀樹・朝永振一郎・福井謙一・利根川進・野依良治ら5先生がいずれも京大理・工学部の出身であることは特筆大書されるべきではないですか。長谷川靖子現学院長が入学式で,いつもこのことに触れて就学の実をあげるよう励まされているのも宜なるかなといえましょう。

三高歌碑

戦後の学制改革で京都大学の教養部として吸収合併された旧制第三高等学校は,その源を1869年(明治2年)に大阪に開設された「舎密局」に発します。舎密とはオランダ語の「化学」の宛字で,文字通り科学技術の導入の拠点として開かれました。幾変遷の後,1889年(明治22年),第三高等中学校と改称,大阪から京都に移転,5年後の学制改革で第三高等学校となったのです。京都帝国大学が設立されることになって,校舎を施設もろとも譲渡して,南向かいの現在の総合人間学部の敷地に移りました。戦後,新学制のもと,京都大学に吸収合併されたことは,前に記したところです。

東京の第一高等学校(一高)と対抗し,「自由」を標榜した校風は,ノーベル賞を受賞された京都関係者7人のうち,湯川・朝永・江崎玲於奈・利根川の4先生が旧三高出身者であることと深いつながりがあるといえないでしょうか。

吉田山と吉田神社

吉田神社

京都大学の東に浮かぶ緑の小高い丘が吉田山です。標高105メートル余。三高生が夜昼となく徘徊し,放歌高吟して青春を謳歌したところです。

頂上の吉田山公園には,三高卒業生有志によって1958年(昭和33年)に,三高の「逍遥之歌」の石碑が建てられました。世間でも広く歌われる一節,「紅もゆる丘の花,狭緑匂ふ岸の色,都の春に嘯けば,月こそ懸れ吉田山」の第一句が掘られています。三高生で詩人 澤村専太郎(胡夷)(1884~1930)の1905年(明治38年)の作。三高OBどもは,今や皆70歳を越えているのですが,折あればこの碑の前で歌声を張り上げながら追憶にふけるのです。

山の中腹に祀られているのが吉田神社と大元宮です。吉田神社は859年(貞観元年),藤原氏が政治的進出を始めようとしていたころ,氏神である奈良春日神を勧請したもので,御所の鬼門にあたり皇室からも厚く信仰されました。本殿には健御賀豆知命他三柱を祀った春日造の社殿が四つ,朱塗りが美しく,緑に映えています。

この本殿から更に東南に登ったところに大元宮があります。神社建築には珍しい八角堂で,屋根の上の千木・勝男木も風変わりです。応仁・文明の乱(1467~77)のころ,神職の吉田兼倶(1435~1511)が伊勢の内・外宮を始め全国の神社の宗源であるという,独自の吉田神道(唯一神道)を創め,大元宮の左右に日本国中の神々三千一百三十二座を祀り,背後には伊勢内・外宮を遷祠して,この大元宮に詣でれば全国六十余州の神社に詣でたと同じ霊験があると説いて,庶民の信仰を集めました。

吉田神社では,2月2日から4日までの節分祭が最大の行事です。2日の夜は,追儺式(鬼やらい)が奉納されます。赤・青・黄の三匹の鬼を四つ目の仮面をつけた方相氏が矛・楯を持って追いかけ,勅使役の上卿がとどめの矢を三本放って鬼を退散させるという伝統的な儀式です。地元の吉田神楽町の住民でつくっている「追儺保存会」の奉仕だそうです。節分祭の3日間は,東大路からの参道には露店が軒を連ね,参詣者でごった返します。

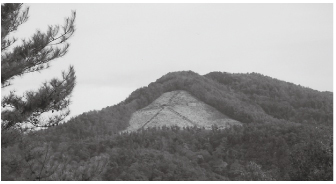

大文字山

さて,吉田山頂からの展望は,休憩広場から東の方,海抜476メートルという大文字山を手にとるように仰ぐことに極まります。大文字山はいわゆる東山三十六峰の一つ。かの五山の送り火で有名です。8月16日夜,孟蘭盆会の行事。他の四山に魁けて山肌の大の字に火が入ります。火床は山の斜面に大谷石を設け,松割木を井桁に積み重ねて,その間に松葉を入れます。「大」の字の第一画は80メートル,第二画は160メートル,第三画が120メートル。火床の数が75。弘法大師が始めたとか,足利八代将軍義政が息子の将軍義尚が若くして病没したのを悲しんで設計させたとかいいます。

1年ぶりに迎えたお精霊を火を灯して送るという古都ならではの夏の風物詩の一つ。

来夏は是非,母校訪問と兼ねてこのあたりを逍遥されては如何です。

皆さんの御健康と益々の御活躍をお祈りしています。

※アキューム

1号 牧野 澄夫 独立独行の人 学院創立者の思い出

2号 松村 隆雄 若き日の長谷川繁雄初代学院長

3号 山本 美智子 学院創立者 長谷川繁雄初代学院長の想い出 よき時代の想い出

3号 弘中 實 真の優しさ

4号 京大音研 初代学院長の思い出

5号 長谷川 由 初代学院長の思い出 前学院長,父との別れ とこしえの夢(英文)

6号 末広 ゆかり 初代学院長の思い出

7・8号 榎本 茂子 初代学院長から伝えられた言葉

9号 牧野澄夫 閑堂忌について「一身独立の気力」

9号 作花 一志 初代学院長の思い出

10号 中川 由美 初代学院長の思い出

11号 植原 啓之 初代学院長の思い出 思い出は尽きない