Accumu Vol.12

デジタルシティと異文化コミュニケーション -社会情報学に向けて

京都大学情報学研究科社会情報学専攻教授 石田 亨

1 インターネットは新大陸か

インターネットの普及によって,ビジネスのグローバル化が進んでいる。あらゆるビジネスの領域で,海外との取引が簡単に実現できるようになった。隣町の工場よりも1万キロ離れた海外の工場の方が,安価で良質の部品材料を供給できるなら躊躇する理由はない。インターネットでのワンクリックが世界とビジネスを結びつけてくれる。

インターネットは20世紀末に発見された新大陸と言われる。インターネット内には何万店舗という巨大なモールを構築できる。こうした商店街は現実には存在し得ないが,仮想的には不可能ではない。物理的な制約のない仮想の世界では,規模の経済は抑制されない。商店主も顧客も,距離を超えて世界中から仮想の商店街に集まってくる。仮想モールは現代の楽市楽座なのだ。

ところが最近,インターネット新大陸論に疑問を投げかけるデータがいくつも現れだした。例えば,ビジネスはグローバル化するが,人々の生活はそれほどグローバル化していない。海外と連携する仕事は増えても,夏はカナダ,冬はハワイと住居を移す訳にはいかない。生活は,インターネットが発達しても本質的にローカルなのだ。米国の統計によると,家庭の収入の8割までが自宅から20マイル以内で使われている。インターネットの普及した米国においてさえ,生活はグローバル化していない。

分かってきたことは,利用者が増えれば増えるほど,人々はインターネットを生活のために用いるということだ。グローバリゼーションと同時に,地域の情報化も活発になる。例えば,健康に苦しむ人たちにとっては,世界規模のネットワークはそれほど重要ではない。むしろ必要なのは,会おうと思えば会える距離に住み,同じ悩みを持つ人々のネットワークである。こういう地域コミュニティを,インターネットは支えることができるのだ。

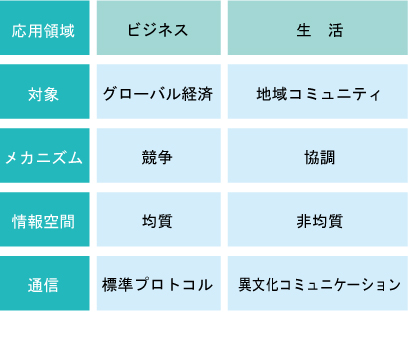

図1 インターネット応用の比較

インターネットの技術に携わる者にとって,ビジネスと生活という二つの応用領域の違いを知ることは大切だ。図1にその相違を対比して示す。ビジネスのキーワードはグローバル経済だが,生活は地域コミュニティに根ざしている。ビジネスは世界規模の競争を可能とする均質な情報空間を求めるが,生活は協調的で,地域それぞれの文化的特性を反映した非均質な情報空間を求める。もし言語や取り決めに違いがあれば,ビジネスでは標準のプロトコルを定めて違いを克服するが,生活には標準はいらない。違いを理解するための異文化コミュニケーションが求められる。実際には,ビジネスと生活は二律背反するものではない。しかし,その本質的な差異を理解することは,次世代のインターネットを見極めるために必要な作業である。

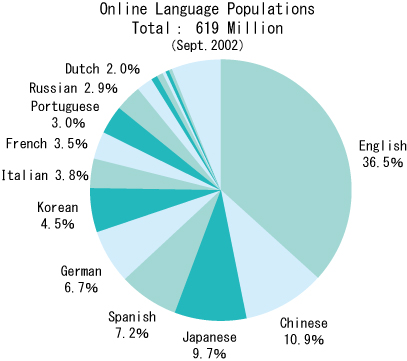

図2 インターネットユーザの母国語(Global Reach)

インターネット新大陸論に疑問を投げかけるもう一つのデータがある。インターネット人口の拡大が,利用言語の多様化を生じさせている。図2はインターネットユーザの言語分布を表している。かつては英語を母国語とするユーザが大半だったが,現在36.5%にまで減少している。一方で,日本語,韓国語,中国語を母言語とするユーザが25.1%に上昇している。人口比の逆転は時間の問題だろう。ホームページ数は現在でも8割が英語と言われるが,この値も急速に変化していくと思われる。

インターネットは,英語を解する知識人が使い始めたものである。彼らの地球規模での知識共有が初期のインターネットを育んだ。コスモポリタニズムがインターネットに支配的な気分なのは今も変わらない。しかし,人々がインターネットを生活のために使うようになれば,地域色豊かなサービスが生まれ,当然のこととしてサービスは地域の言語で記述されていく。近い将来,インターネットの情報は,言語の壁のために,ほとんどが理解できないものになっていくだろう。インターネットは英語を標準とする新大陸ではなく,私たちの住む地球を映したものになりつつある。

以下では,地域の情報空間を構築する試みであるデジタルシティと,インターネットを用いて言語の壁を越えようとする異文化コミュニケーションの研究を紹介する。共に,私たちが京都大学の社会情報学専攻を中心に続けている実証的研究である。これまでの計算機科学とは全く違った研究の方法を求めながら,はや5年目の春を迎えようとしている。

2 デジタルシティ

デジタルシティは都市の情報を集積し発信すると共に,インターネットの中に市民の交流の場を作る試みである。都市は,家(ホーム),仕事場(オフィス)とそれ以外の公共空間(パブリックスペース)からできている。デジタルシティはインターネット内に公共空間を作る試みだと言ってもよい。

世界のデジタルシティを調べると,その設立の背景や目的が異なることが分かる。提供されるサービスも同一ではない。さらに理解を難しくするのは,技術の発展を背景に,目的やサービスが刻々変化していることだ。欧州では1994年頃から100を超える自治体が取り組み始め,脱車社会を含め将来の都市を考える幅広い議論が展開されてきた。この活動の総称としてデジタルシティという言葉が使われてきた。米国ではAOL(アメリカオンライン)が全米各都市にデジタルシティと呼ばれる情報サイトを開設している。米国ではデジタルシティはAOLの登録商標で,他の団体はこの言葉を使うことができない。アジアでは国家主導が際立っている。中国では都市情報化の掛け声として「数字化城市」が議論され始めている。

2・1 米国

図3 AOLのDigitalCity

デジタルシティの機能として最初に思いつくのは都市の情報案内だろう。米国ではAOL社が全米各都市でデジタルシティを開発している。図3にAOLが提供するニューヨーク市のデジタルシティを示す。店舗や劇場などの情報を集積し,市民や観光客に提供している。Yahooなどの広範囲を対象とした一般の検索エンジンとは違い,デジタルシティは都市に固有の情報を組織的に蓄積する。一般の検索エンジンは,例えば学術情報を全世界から収集するには便利である。しかし,ニューヨーク市を訪れる旅行者や,ニューヨーク市民が情報を収集しようとするなら,一般の検索エンジンでは情報量が多すぎて骨がおれる。ニューヨーク市以外の情報は不要なのだから,その都市固有の情報を集積したデジタルシティの方が便利だということになる。

AOLのデジタルシティは観光案内,店舗案内などの他に,中古車,不動産,就職案内,エンターテイメント,スポーツ,健康管理などの垂直型市場(vertical market)を狙った事業展開を進めている。その地域固有のサービスであることが大切な情報に絞っている。米国には他にもMicrosoftなどが都市の情報サービスを行っているが,AOLが一歩先んじている。AOLのデジタルシティは,全米最大の地域情報サービスとなっている。

商用のデジタルシティの特徴は,サイト構築の効率化が前面にでることである。情報の内容は違うのだが,ツールは共通化され,情報の組織化はマニュアル化されている。その結果,AOLのデジタルシティは,マクドナルドやスターバックスのチェーン店のようにほぼ同じ顔をしている。商用サイトがこのように均質な構成になるのは,経済効率の観点から避けられない。

2・2 欧州

ビジネスとして発達しつつある米国とは違った方向で,欧州では行政機関を中心に様々な議論と試みが行われてきた。欧州のデジタルシティ群は都市毎に異なる顔を持っている。Telecitiesという団体が欧州の都市情報化と,技術の共有を推進しているが,各都市はそれぞれ独自の判断でデジタルシティを発展させている。このため,欧州のデジタルシティ連合はボトムアップで自己組織的である。欧州のデジタルシティの魅力は,蓄積された情報と検索の効率化だけではなく,各国,各都市の文化的背景を反映した情報空間の非均質性にある。

アムステルダムのデジタルシティは1994年からの歴史を持つ。このデジタルシティは,人々が仮想的に居住する(デジタル市民と呼ばれる)ことを可能とした最初の試みである。市民のコミュニケーションを大切に考え,「様々なコミュニティネットワークのための公共空間」を提供するという意識が強い。

アムステルダムデジタルシティは,市民と市議の交流を目指した草の根の活動から出発した。行政によって設立された事務局は,まず電話とモデムを用いて,テキストベースでコミュニケーションが可能なシステムを用意した。端末は図書館などの公共施設に設置された。最初の10週間で,1万人の市民が利用者登録を行い,10万件のアクセスが記録された。このシステムが大きな成功を納めたことが,アムステルダム市民のインターネットへの関心を高めることになる。

アムステルダムデジタルシティは,当初,非営利団体DDS(De Digitale Stad)によって運営された。最盛期には非営利団体と言いながらも,30名の職員(うち半数はパートタイマー)を抱えていた。DDSはこれらの職員に給与を支払い,残った利益をデジタルシティ開発に投入した。非営利団体の組織は,無償のサービスを行う部門とWebサイトの構築などで収益を上げる部門に分かれていた。有償サービスで得た利益で,デジタルシティの目的にそった無償のサービスを実現していたのである。しかしながら,インターネットビジネスの波が米国から押し寄せてくると,非営利団体はベンチャーに対抗できなくなっていった。技術革新を先取りするためには投資を集める必要があるが,非営利団体にはそれができない。結局,DDSはベンチャーへと衣替えすることになる。無償のサービスを行う部門は切り離しが進んでいる。

図4 アムステルダムデジタルシティ(http://www.dds.nl/)

図4に最盛期のアムステルダムデジタルシティを示す。8角形の街区(スクウェアと呼ばれる)が広がっている。それぞれの街区は一塊の情報を表している。例えば,EUのマークのついた街区に入ると,EUからの公式の情報を得ることができる。この地図は,アムステルダムの都市の地図ではなく,抽象化された情報の地図である。

アムステルダムの場合,デジタルシティは必ずしもアムステルダムだけのためのものではない。小さな地方都市であれば,人々の関心は地域へと向かう。しかし,アムステルダムのような都市においては,そこに住む人々はほとんど外からの流入者である。アムステルダムでは,人々の興味は都市に閉じない。1994年のサービス開始当時には,デジタルシティ利用者のうち,アムステルダム在住者の割合は約4割であったが,現在は2割にまで減少している。オランダは九州ほどの広さの国に1400万人が暮らす。アムステルダムはオランダの首都であり,圏内に150万人が住む。首都の政治的求心力が,都市の地理的境界を意識させないのだろう。オランダという国家の境界がデジタルシティアムステルダムの境界を形作っている。

もう一つ,欧州のデジタルシティを紹介しよう。ヘルシンキでは1996年に,電話会社を中心として「ヘルシンキアリーナ2000プロジェクト」が発足した。ヘルシンキ電話会社(現在のElisa Communications)が中心となり,市やIBM,Nokiaなどの企業が参加するコンソーシアムが結成された。携帯電話網の急激な発展がこのプロジェクトを刺激したようである。固定通信網に発展がなければ,電話会社は移動通信網に市場を奪われてしまう。危機感を背景にブロードバンドと常時接続を掲げて,2000年に向けてヘルシンキ市民に次世代メトロポリタンネットワークを提供しようとしたのである。

このネットワークは,家庭間での双方向のビデオ転送を可能とするもので,単方向のデジタル放送を狙ったものではない。例えば,家庭の駐車スペースにカメラを設置することによって,クラシックカーの愛好者たちが,ネットワークを通じて一緒に故障を修理することができる。高齢化を迎える日本に置き直して考えると,こうしたネットワークは介護を容易とし,社会に安心を与えるに違いない。

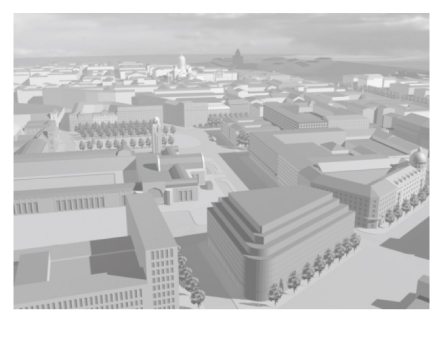

図5 バーチャルヘルシンキ(http://www.virtualhelsinki.net/)

このプロジェクトでは,同時にヘルシンキ全市を3次元仮想空間に構築する試み(図5バーチャルヘルシンキ)が進行した。バーチャルヘルシンキは,プロジェクト全体の顔であると共に,広帯域ネットワークの新しいインタフェースとして機能する。3次元仮想都市を開発しているARCUS社は,都市の仮想空間をビジネスにしており,ブレーメンなど欧州の他の都市からも受注している。

仮想空間が本当に必要かどうかは議論のあるところだが,新しもの好きのフィンランド人には前向きに受け入れられている。フィンランドの通信革命に対する情熱は相当なもので,インターネット,ホームバンキング,携帯電話の普及率で世界をリードする。人口は僅か500万,広大な面積を持つ北方の国で,こうした革命が進行しているのは印象的である。

3 デジタルシティ京都

デジタルシティ京都は1998年10月から,NTTオープンラボを中心に,京都大学との共同研究プロジェクトとして実験が開始された。これまで説明したどのデジタルシティとも違い,大学や企業の研究所が中心となり,都市の社会情報基盤開発を目指す実験的色彩の強いプロジェクトである。このプロジェクトの理念は,日常生活のための非均質な情報空間が今後のインターネット社会に基盤を提供するというものである。

プロジェクト開始後僅か1年の間に,様々な試作システムが開発された。都市の情報を集積するために,京都に関するWebページを5000件集め,それを建物レベルの精密さで地図に貼り付けた。また,都市からのリアルタイム情報として,京都市交通局からバスの運行データの提供を受け,実際の都市と全く同様に地図上にバスの運行を表示した。インタフェースとしては,地元商店街と協力し,3次元仮想空間を用いて四条通り2kmを実装した。さらにインターネットからの訪問客を対象に,ガイドエージェントによる異文化コミュニケーションの支援やデジタルバスツアーを試作している。その後,プロジェクトは科学技術振興事業団の支援を受け,都市情報空間の先端研究へと進化し今日に至っている。

3・1 地図

インターネットの中には膨大な情報が蓄積されている。それは,規模においても蓄積の速度においても,かつて人類が経験したことのない量である。人々の様々な活動が,インターネットの中に刻々写し撮られていると考えることもできる。しかし,そうであるなら,インターネットの情報を注意深く調べることで,これまでは観測しえなかった社会現象や人々の相互作用を鮮やかに浮かび上がらせることができるかもしれない。

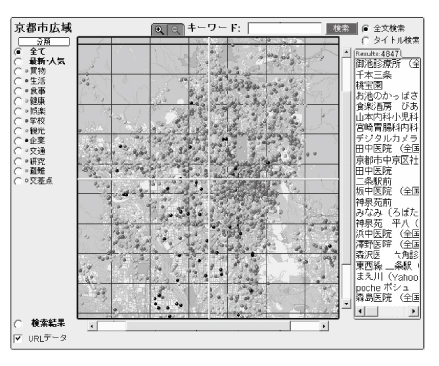

図6 GeoLink京都(平松薫)

手始めに,ホームページを地図の上に配置してみよう。GeoLinkはパブリックスペースのホームページの住所から緯度経度を割出し,地図上に配置するシステムである。商店のホームページを対象に作業を進めると,徐々に地図上に繁華街が浮かび上がってくる。レストラン,学校,病院なども同様に配置していくと街の活気が伝わってくる。図6に5000件余のパブリックスペースのホームページを配置した京都市の地図を示す。数年に渡ってこの地図を描き,観察を続ければ,街の成長の様子を理解することができるだろう。大切なことは,この観察がインターネットを用いて誰にでも行えるということだ。地図はデジタルシティにとっては,距離を計り住所を確認するためのデータベースではない。地図は都市の活動を鮮やかに描き出す,デジタルシティの新しいインタフェースなのである。

技術的には,GeoLinkは拡張Web空間という新しいモデルを提案している。従来のハイパーリンクからなるWeb空間に,新たに地理的関係をリンクとして加えたものである。地理的関係のリンクには,例えば「100m以内」などがあるが,こうしたリンクは利用者からの問い合わせの度に仮想的に生成される。例えば,「バス停から100m以内のレストラン」という問い合わせがあれば,100m以内のレストランページにバス停のページからリンクが生成されるのである。

3・2 仮想空間

CADシステムの発達により,仮想空間を作ることはそれほど難しいことではなくなった。予算さえあり,プロに発注すれば,望みの詳細度の仮想都市ができあがる。数十万の都市なら,数億円の予算で実現できるだろう。

しかし問題がない訳ではない。まず,開発する仮想都市を何に使うのかを示す必要がある。用途が明確でない開発に数億円を投資することはできないからだ。ところが,その解を見つけるのは案外難しい。実際の都市がそうであるように,仮想都市の開発も予め目的を定めて一挙に開発するものではなさそうだ。必要なところから開発が始まり,またそれが結びついていくのが現実的なシナリオだろう。さらに本質的な問題は,仮想都市は誰が作り,誰が維持すべきものなのかということだ。空想の都市なら勝手に作ってよいが,現実の都市に対応付けるのであればそうもいかない。例えば,現実のデパートの住所に,別な仮想ビルが建てられていたら,デパートのオーナーは苦情を言うだろう。

このように仮想都市の開発は技術の問題だけではない。開発する方法そのものが研究の対象になる。そうであれば仮想の都市を実際に皆で作ってみよう。私たちは3DML(http://www.flatland.com/)というツールに目をつけた。3DMLは,もともとビデオゲームを簡単に作るために考えられたツールである。私たちはこのツールを仮想都市の開発に使ってみることにした。3DMLで街を作るのは容易である。積み木の世界と思えばよい。まず,デジタルカメラを手にして外に出る。街を写し,帰宅してPhotoshopで整形する。写真のビルは上のほうが小さくなってしまうからである。次に積み木のようにブロックを積み上げてビルを作り,ブロックの表面に写真を丁寧に貼っていく。根気はいるが特別な専門知識は必要としない。建築事務所が開発するような精密な仮想空間を作ることはできないが,素人向きの簡易ツールとしては良くできている。

図7 四条河原町(Stefan Lisowski)

図7は1998年に3DMLで構築した四条河原町である。開発した当初,多くの新聞やTVの取材を受けた。技術の進歩に夢を膨らませる報道が多かったが,私たちが試みたのは参加型のデザインだった。京都コンピュータ学院情報学研究所の植田浩司氏とクラブSPの学生によって京都駅前の塩小路通が構築されたのもこの頃である。3DMLは大きな活動に広がるには至らなかった。簡単とは言え,労力の割に仮想都市の完成度が低かったからだ。しかし私たちは,この経験から,仮想都市開発に将来どのような技術が必要になるのかを知ることができた。

ところで,仮想都市の商店街はインターネットで展開される規模の経済と対抗できるだろうか。その答えは京都の商店街に見つけることができる。京都の商店街3000店舗からなるコミュニティは,2001年からデビットカードやクレジットカードで電子決済を可能とするサイトを共同で開設した。京都の店舗全体がインターネットに現れたのである。現在数百店舗がサービスを開始している。全国,あるいは世界中からの購入希望は電子的に処理され,物流会社を通して商品が配送される。仮想モールと同じに見えるサービスだがビジネスモデルは全く異なる。仮想モールはプラットフォームビジネスと呼ばれ,プロバイダが信頼できる場を提供し,店舗も顧客も世界中から集める。店舗は実世界にはないもので構わない。一方,京都の商店街連合はプラットフォームビジネスではない。店舗は現実に存在する。信用は京都の店舗にあるのであって,プラットフォームにあるのではない。しかしインターネットでは規模の経済が働く。店舗の数から言えば,小規模な仮想商店街の成功は難しいと思わざるを得ない。もし可能性があるとすれば,それは消費者が商店街だけでなく,都市そのものに興味を持つ場合だろう。仮想商店街の成功を助ける仕組みがあるとすれば,インターネットに浮かび上がるデジタルシティではないだろうか。

3・3 エージェント

人の住まない街はない。デジタルシティにも住人が必要である。ソフトウェアエージェントは隣人としてコミュニティ形成に一役買えるだろうか。この問題は研究心を刺激する。Stanford大学で社会心理学を学んだポスドクがプロジェクトに参加し,文理融合の協同作業が始まった。まず,3DMLで仮想二条城を開発した。一日がかりで二条城を撮り,その写真から3DMLの世界を構成する。素人写真家の作品とは思えないほど美しいものができあがった。

図8 デジタルバスツアー (Katherine Isbister)

次に観光バスツアーのように,複数のユーザがお互いにチャットしながら,エージェントに引率されて二条城内部を観光できるようにした。外国人観光客相手のボランティア団体に密着して会話例を収集しシステムに組み込んだ。Microsoftエージェントとichatを3DMLと組み合わせると,これまでにない新しい形のサービスが生まれた。図8にデジタルバスツアーと名づけたシステムを示す。

デジタルバスツアーは,将来のデジタルシティに対する発想を刺激した。このシステムは本質的に新しいアイデアを二つ含んでいる。一つは情報検索と社会的インタラクションを融合したサービスとなっていることである。Webサーチが孤独な作業であるのに比べ,デジタルバスツアーは見知らぬ人々が知り合うきっかけを作っている。もう一つの新しさは,複数の人々を相手に仕事をこなす社会的エージェントを具体化したことである。残念ながらこのエージェントは,現段階で会話の内容を理解することはできない。いずれ,バスツアー参加者の会話を理解し,インターネットの世界で有名な京都のバスガイドとなるだろう。

3・4 社会シミュレーション

デジタルシティの仮想空間を,都市計画や,災害時の市民の安全確認に活用できないだろうか。仮想京都駅における避難訓練は,荒唐無稽とも思える構想であるが,計算機科学,建築学,社会心理学の共同研究として進行している。訓練は,インターネットから参加する100名の人々と,自律的に動作する1000体のソフトウェアの共同作業となる。

従来,建築学で行われてきた避難の研究は,建物の設計図上で人々を小さな丸や三角形で表し,その移動をシミュレーションするというものであった。ディスプレーに表示される人々の流れは,まるで流体力学のシミュレーションのようである。実際の避難には,警備員の指示や人々の発話が大きく作用するにも関わらず,設計図上のシミュレーションでは,こうした社会的インタラクションを組み入れることはできない。

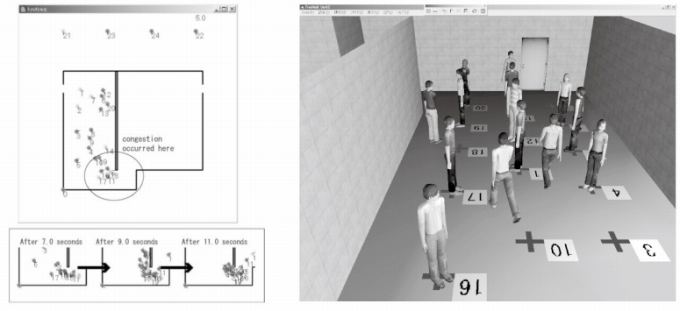

図9 仮想避難訓練(河添智幸,福本理人,村上陽平,中西英之)

図9は仮想空間での避難訓練のシミュレーションを表している。左図は設計図上でのシミュレーションを,右図は仮想空間でのシミュレーションの様子である。仮想空間では,自律的に動作するソフトウェアエージェントに加えて,インターネットから参加する人々がエージェントを制御することもできる。つまり,人々がエージェントと共に訓練に参加できるのだ。これを実現するのは技術的に容易なことではない。私たちの開発したFreeWalkと呼ぶ仮想環境と,Qと呼ぶシナリオ記述言語がこれを可能としている。QはFreeWalk内で動作する数百体のエージェントのシナリオを並行に実行し,その動作をリアルタイムで制御する。

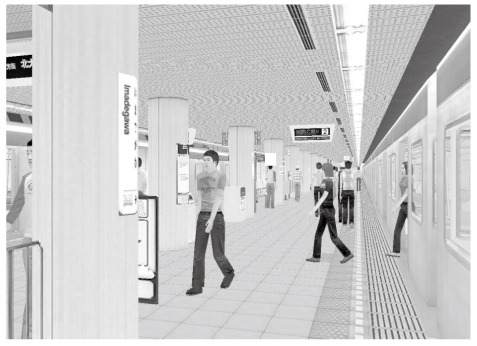

現在,この技術を大規模な仮想都市に適用する準備を進めている。図10は京都市地下鉄の仮想空間である。そこは多数のエージェントが往来する仮想都市である。想定している実験シナリオは以下のようなものである。

図10 京都市地下鉄(伊藤英明,中西英之)

200X年,京都の仮想都市で,京都駅,地下鉄での災害を想定した避難訓練が実施され,インターネット経由で市民多数が参加する。

200Y年,京都で地震が発生。火災が地下鉄,京都駅構内で発生する。物理空間での状況は様々なセンサーから無線ネットワークを通じて刻々センターに送られる。センターでは人々の群れとしての行動が把握されパネルに表示される。さらに仮想都市での避難訓練の結果を利用して,適切な指示がモバイル端末に送られ,社会的エージェントによる誘導が行われる。

私たちは今,京都市の地下鉄に全方位カメラを多数設置し,人々の動きを理解する研究を進めている。仮想空間と実空間との連動が最終の目的である。仮想都市での避難訓練は工学以外の課題をも提示する。仮想空間で生じた様々な出来事から何を学べるだろうか。仮想の避難訓練で多数の死傷者が生じたとしよう。しかし,それが何を意味するのか。これに答えるのは容易ではない。二つの異なる観点から科学的研究を進める必要がある。第一に,物理空間と仮想空間で,人間の振る舞いがどのように変化するかを調べる必要がある。物理空間と仮想空間で,人間に同じタスクを与え(例えば指定した駅の出口から外に出る)その行動をアイカメラで記録し分析する。物理空間であれば働く周辺視や身体性の問題が,仮想空間での挙動にどう影響するかを理解する必要がある。第二に,人と人,人とソフトウェアのインタラクションにどのような違いがあるかを調べる必要がある。人の警備員の指示と,ソフトウェアの警備員の指示に対する人々の反応に違いはあるのだろうか。ソフトウェアは地域コミュニティの構成員として,社会的役割を担えるだろうか。こうしたことを,仮想京都駅のような大空間での実験に先立ち,小規模で統制された実験を通じて一つひとつ見極めていく必要がある。

4 異文化コミュニケーション

現実の都市においても,都市住民の人種国籍は急速に多様化している。都市の公共空間が,異文化間の交流に果たす役割は大きい。デジタルシティはインターネット内に都市全体が現れるのであるから,一層国際的な交流の場となるだろう。地域に視点を持つデジタルシティと異文化コミュニケーションはコインの表裏であり,両者が結びつくことで非均質な情報空間の連携が実現されていく。

インターネットが,世界主義(cosmopolitanism)と地方主義(localism)の双方に作用することはカーネギーメロン大学の研究で確かめられている。インターネットを使うにつれて,より多くのメールが遠方に送られることが観測されている。同時に,インターネットが家庭内の絆を強める働きをすることも確認されている。デジタルシティも世界主義と地方主義の双方に作用する。市民の日常生活のための情報空間が,海外からの訪問客と市民の交流の場と変わっていく。特に,京都には年間延べ4000万人の観光客が訪れる。デジタルシティ京都は,異文化間の交流として設計する必要がある。

異文化コミュニケーションを情報技術によって支援できないだろうか。機械翻訳,エージェントなど様々な技術を駆使して言語バリアを乗り越えるという構想は,デジタルシティ京都の当初から存在した。高台寺で中国語Webサイトが開発されたり,京都のWebをすべて英語に翻訳するプロジェクトが企画されたりした。京都大学を中心とした異文化コラボレーション実験(ICE:Intercultural Collaboration Experiments)はこうした経験を基に,ニューヨークのテロ事件を機に具体化されたものである。

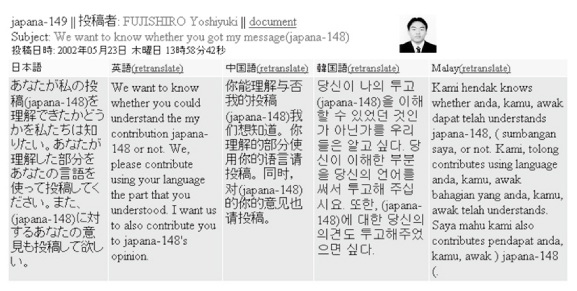

図11 ICE2002の参加者(野村早恵子,船越要,山下直美,安岡美佳)

図11にICE2002の実験参加者を示す。日中韓馬の4か国から50名弱が参加し,オープンソースソフトウェアの共同開発を行った。参加した大学は,上海交通大学,ソウル国立大学,ハンドン大学,マラヤ大学,そして京都大学である。実験は京都大学社会情報学専攻,科学技術振興事業団,NTTコミュニケーション科学基礎研究所の共催で行われた。実験の設計で重要だったのは言語バリアを克服する手段である。学生たちは時間をかければ英語を読み書きできるが,英語でのコミュニケーションは得意ではない。ソフトウェアの開発ドキュメントを英語で書くことを望む者はほとんどいない。英語の使用を強要すれば,コミュニケーションは沈滞し,協調作業は失敗するだろう。グループウェア研究が示すように,協調作業にはインフォーマルなコミュニケーションや,相互の状況を察知するアウェアネスが大切である。英語しか使えないという制約の下での協調作業は困難が予想された。

考えてみれば,アジアの言語バリアは欧米の比ではない。私たちは隣国の言語を教育されていないのだ。唯一,英語だけが共通に学んだ言語だが,それすら自由に使える訳ではない。機械翻訳を使ってみようという着想はあったが,決心はつかなかった。現時点の翻訳品質では到底仕事に使えないという先入観があった。しかし,幾つか試みているうちに,例え翻訳品質が悪くても,コラボレーションには有用であることに気が付いた。英語が不得意な学生も,機械翻訳なら話し始めるのに抵抗がない。翻訳の間違いはコンピュータの責任だからだ。他国のチームの会話が翻訳を通じてぼんやり分かることで,アウェアネスが強化される。翻訳結果が分かりにくければ聞き直せばよい。人間だってそうしているではないか。

実験のためにTransWeb,TransBBSという二つのツールが開発された。前者はドキュメントを,後者は討論を日中韓馬英の5か国語で閲覧するためのツールである。ソフトウェアの設計ドキュメントをTransWebで相互に閲覧し,設計についての議論をTransBBSで行うのである。

図12 TransBBSを用いた討論(山本晃成,藤代祥之)

1年を通じた実験で膨大なログデータが得られた。データの解析はこれからであるが,既に幾つかの知見が得られている。例えば,参加者が翻訳ツールに適応しようとする振る舞いが顕著に見られた。図12は日本語で投稿されたメッセージとその翻訳結果を示している。投稿者が主語を補うことで,良い翻訳結果を得ようとしていることが分かる。また,表現を何度も変えてより良い翻訳結果を得ようとする行動が記録されている。その適応過程から,人が翻訳システムをどのように認知するかが明らかになるだろう。チーム内のコミュニケーションを改善しようとする努力は,プロジェクトの初期に集中することも観察された。このことから異文化コラボレーションには,現在主流のコーパスを用いた翻訳技術は適合しないことが分かる。コーパスが得られる頃にはプロジェクトは終了しているからである。

5 社会情報学に向けて

デジタルシティの魅力は,多様な方向性があることだろう。観光,商業,交通,運輸,都市計画,景観,福祉,医療,教育,防災,政治など,容易にその発展の可能性を想像することができる。デジタルシティのもう一つの魅力は,その構築に多くの人々が参加できることである。企業家,商店主,教育者,技術者,研究者,芸術家,デザイナなどである。都市を作るのは楽しい。デジタルシティは都市に住む人々に,自分たちの都市を再構築する機会を創り出している。

デジタルシティの連携には言語の壁,文化の壁がある。標準化に頼らず,その壁を超えていくのが異文化コミュニケーションである。現段階では,言語の違いを克服することが中心とならざるを得ないが,10年先を見据えて,文化の違いを超えるコミュニケーションを想像するのは楽しい。

ここで述べた研究は,これまでのコンピュータやネットワークの研究とは違うことに気づくだろう。これまでの研究は,科学によって新しい法則を手にし,工学によって目的に応じた最適化をすることで進歩してきた。最適化には単位が必要である。「従来は10分かかった処理が3分でできる」というように,技術が進歩するためには最適化の評価尺度が欠かせない。コンピュータやネットワークには「bit」という単位がある。処理速度を計る「MIPS」や通信速度を計る「bps(ビット/秒)」も「bit」に基づいて計測される。コンピュータやネットワークの技術は「bit」を計ることで進歩してきたのである。ところが,コンピュータが家庭に普及し,インターネットが大きく世界を変え始めたため研究の世界も様子が変わってきた。社会に流れる情報を「bit」で計っても,その一側面しか捉えられないことに気付き始めた。インターネットによる社会変革を直接対象とする学問が必要となってきたのである。

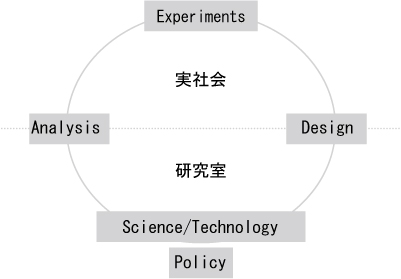

図13 社会情報学のサイクル

社会情報学はそうした学問を志すものである。京都大学で生まれた社会情報学専攻のカリキュラムは,図13に基づいている。研究室内では,科学技術と共に政策(ポリシー)を培う。社会における実証実験と研究室を結びつけるのが,設計(デザイン)と解析(アナリシス)である。デジタルシティや異文化コミュニケーションの研究も,このサイクルを意識して進めている。

学問は対象と方法によって構成される。「インターネットによる社会変革」という対象だけでは学問は成立しない。そうかと言って,工学の方法にも限界がある。研究成果の積み上げを可能とする新たな方法が求められている。デジタルシティや異文化コミュニケーションの研究は,社会情報学という新しい方法を生み出すための試みでもある。