Accumu Vol.25

未来環境ラボを開設

日本ユニシス株式会社 総合技術研究所 研究員

坂本 啓法

数理的思考とアートの視点による創造

2017年2月に京都コンピュータ学院,京都情報大学院大学と日本ユニシス株式会社総合技術研究所が共同で未来環境ラボを開設しました。

本稿では,この未来環境ラボの役割,今後の教育機関と企業の関連はどうあるべきか,そして将来求められる創造的なプロジェクトをどのようにして生み出すかについて書いていきたいと思います。

私は現在,主にユーザーインターフェイスについての研究開発をしています。研究者になる前はソフトウェア開発のアーキテクトを担当し,その頃から新しい技術に触れる機会が多くありました。

大学時代は数学を専攻し,大学1年次の授業でJavaScriptを扱ったことをきっかけとして,趣味でプログラミングを始めました。研究内容については,ユーザーインターフェイスに特化しているわけでもなく,数学を社会に応用することを根幹のテーマとして持っています。

今年,京都市内に住み始め,京都コンピュータ学院京都駅前校本館の一室をお借りして,未来環境ラボとして,そして私の研究室として使わせていただいております。

未来環境ラボは,いろいろな人が訪れる場所であり,研究開発をする場所であり,成果を展示する場所です。KCGの学生のほかにも外部の学生や社会人が集まり,ワークショップなどのイベントの開催や共同研究を推進するオープンなハブとなり,社会実装を試す場を目指しています。学生にとっては企業と接する機会が増え,職能に関する知見もより得られることでしょう。

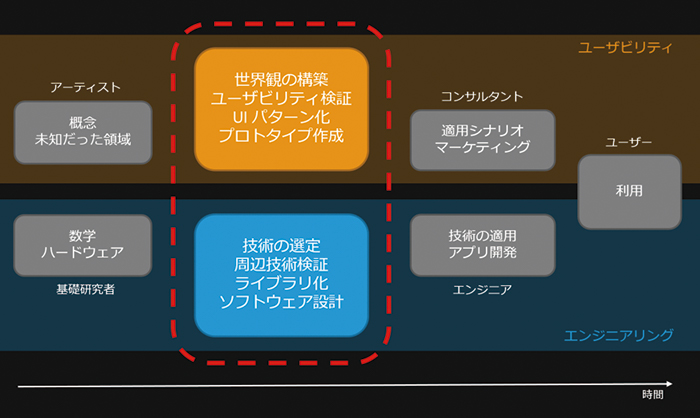

研究開発のコンセプトとして「5~10年後には使われているかもしれない何かを,現在の技術でできるだけ実装する」というのを掲げており,コンセプト設計からアート作品制作,プロトタイプ実装,事業化までの多様な成果を期待しています。

また,未来環境ラボの活動で実装したものは随時展示していきます。現状では私が過去に実装したプロトタイプを展示しています。

さて,この未来環境ラボの取組みは産学連携ということになりますが,産学連携とされる取組みの中では特殊なものになると思います。というのも,世間一般によくある産業連携では,学術機関における研究により生み出された技術を企業に移転して事業化することを目指しています。

日本における「大学等技術移転促進法(TLO法)」もこのケースを推進するものです。ただし広義には単に企業と学術機関の提携であり,調べてみれば多様な事例が存在するでしょう。

未来環境ラボは,企業である日本ユニシス株式会社と教育機関である京都コンピュータ学院および京都情報大学院大学の連携ではありますが,さらに京都市周辺の企業や教育機関とも連携させることを想定しています。これにより,イノベーションを起こすコラボレーションが登場しやすくなることを狙います。また,通常の産学連携では最初から技術領域が特定されていることが多いのに対し,未来環境ラボではテーマを限定しない幅広い連携を想定しています。

学生たちが就職に対して抱くイメージのステレオタイプとして「大学や専門学校などの教育機関を卒業したら,企業に就職して働き続ける」「社会人になれば勉強しなくて済む」というのがあるのではないでしょうか。しかし,実際には就職したら学習の必要がなくなるなどということはなく,企業は継続的に教育に投資しなければなりません。

このように,教育と労働の間には大きな溝があるように感じられます。社会に出てからの職とは,学習で得られたものを社会に還元していくという動作の繰り返しになるため,教育と労働は連続的であるのが理想だと考えています。

それらの中間を埋めるものとして,インターンシップやアルバイトが存在します。インターンシップやアルバイトは,企業にとっては来てほしい人材かどうかを見極めたうえで直接アプローチができるという点で機能しています。学生にとっても,就職後の自分の姿をイメージできるようになります。しかしこれらは,学生個人の課外活動に委ねられるため機会均等でなく,個人差が開きます。

また,日本の高等学校までの教育では,社会で直面するレベルの複合的な問題を扱いません。社会に出てから必要とされる技能は高度化していくのに対して教育の内容が長年変わっていないため,そのギャップは広がる一方です。

現代のビジネス開発に求められるのは総合力です。例えばプログラミングをするにも,単純なプログラミング以外の知識も満遍なく備え,多角的な判断を下すことが求められます。ソフトウェア開発を完遂するには学問領域を越えた総合力が必要で,文学や法律もそれらを構成する要素となります。また,いろいろな学問を備えた人たちの間では共通認識や暗黙の了解のようなものがあり,より高度な議論が生まれ,そして会話に費やす時間は短くて済みます。

もともと学問は連続的に存在するものです。数学,物理などの分野は,共通性をもとに切り分けられているにすぎません。例えば,「文学や歴史を知っていると,数学やコンピュータを理解しやすくなる」ということが実際に起こります。高校時代,同級生が軽いノリで「数学って国語だからなあ」と言ったときはいろいろと考えさせられたものです。

京都コンピュータ学院の資料には「日本の高等教育に対するアンチテーゼとして開学」とあり,この話に通じるところがあります。プログラミングが必修化されればプログラミング自体はできて当然となり,今後はますますその知識を何に使うか,どのように使うかなど,分野横断の要素が大きくなるでしょう。

企業との連携という点では,現状でも企業が教育機関や研究室のスポンサーとなっていたり,さらには企業が学校法人を運営する例も多くあります。将来の教育システムにおいては,企業が教育や採用を提供し,そして学生と企業の関係も一対一とは限らないという環境になっていてもおかしくはないと考えています。

学校と企業の境界がなくなるという世界観です。未来環境ラボは越境組織であり,京都のハブとなり,多様な人材が集まる場となることを望みます。

さて,未来環境ラボでは創造的なプロジェクトを生み出すことを目標としていますが,では創造的なプロジェクトはどのように生み出されるのでしょうか。

これまでにユーザーインターフェイスのプロトタイプ制作やメディアアートに取り組んできた経験から,以下では創造のプロセスについて考察してみたいと思います。私が数学を基礎に置いていることもあり,数学と創造プロセスの関連について説明します。

研究開発や創造的なプロジェクト,あるいはビジネスを進めていく上では,基本的な意思決定プロセスが必要になります。簡単な例をいくつか紹介しましょう。

おそらく社会人になると,物事の決定を伝える場面で,詳細の決まっていない計画を事前に伝えると「決まってから言え」と文句を言われ,逆に詳細が決まってから伝えると「もっと早く言え」と文句を言われる,というのを一度は経験するのではないかと思います。

高度な仕事になるほど決めなければならないことが増えるため,一瞬ですべてを決めることはできません。当事者の行動としてマクロでは間違っていないのに,ミクロではミスがあるように見えてしまうのです。

このように,どうしても何かを犠牲にしなければならない状態は「トレードオフ」という概念で一般化されています。ことわざでは「あちらを立てればこちらが立たず」です。

完全無欠の方法がわかっているのなら,最初から誰もがやっているはずなのです。上述の例のように,文句を言う側の人には全体の状況が見えていない可能性があります。

「私はAだと思う。Aでないことはまだ証明されていない。したがってAは正しい」という論理展開をよく見かけます。これは「迷信」に近い概念です。

各事象が正しいかどうかを表す状態は「真」「偽」の2通りでしょうか。それらのいずれかに決まることが証明されていれば,確かに2通りです。しかし,現実に存在する問題は証明されていないこともあります。

したがって命題論理においては,「真であることを知っている」「偽であることを知っている」「真偽を知らない」の3つの状態に分かれます。問題が解決される前というのは3つ目の真偽不定の状態です。

「(自分の知っている)科学には存在しないから,正しくない」という論理展開もよく見かけます。天動説と地動説のような議論で,後世になると真相が明らかになることもあります。

さて,前項では真でも偽でもない不定の状態があると書きましたが,同じ「真偽不定」であってもその度合いが異なることがあります。日本語でも「たぶんこうだ」と「ほぼ間違いなくこうだ」は使い分けられ,ニュアンスが変わってきます。このような1でも0でもない状態を表すために確率という概念を導入します。例えば「たぶんこうだ」は0.8,「ほぼ間違いなくこうだ」は0.95のように,数値により確からしさを表現します。

「数学は論理である」「数学では前提が決まれば結果が一意に決まる」という認識を持っている人もかなりいるとは思いますが,これは誤解を含んでいます。数学では,結果が一意に決定付けられることが証明されていない曖昧な状況を厳密に表現するために,確率という概念を用います。

曖昧さを表現するための確率を紹介したところで,次に推論について説明します。

世の中にあるすべての仕事はマニュアル通りにできるものでしょうか。例えば製造業などで学生が受け持つアルバイトでは,作業手順のマニュアルがあるため,それに従えば一定の品質が保たれます。

しかし,実はプログラミングにおいては,「プログラミングの知識があるからといって,実装ができる人とは限らない」ということがあります。では,なぜこのような現象が発生するかというと,

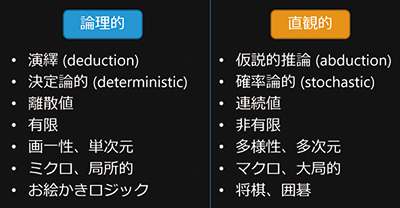

- ・「この技術を使うと,これが実現できる」は演繹(deduction)

- ・「これを実現するには,この技術を使うとよさそう」は仮説的推論(abduction)

という非対称性があるからであると考えます。

仮説的推論(アブダクション)とは,不確実性下で尤もらしい解を導くことです。演繹では結果が保証されますが,仮説的推論では結果が100%保証されるとは限りません。(ちなみに,帰納とは,因果関係となる法則を推測することを指します。)

数学の基本問題は解けるが応用問題は解けない,というのもこれと同じです。プログラミングにおいては,学習時には主に演繹の形式で理解するのに対して,開発の現場では仮説的推論が必要になります。プログラムの品質がばらばらになるのはこのためです。完璧に実装できたと思っていても,よりスマートな方法に数日後に気付くこともあります。

この意味で,プログラミングは創造的な側面を持っているといえます。言われたことをやるだけの作業を好む人たちがプログラマを職業として選び,言われた通りの仕様のプログラムを実装するのが難しいことに気付く,ということがしばしば起こります。

創造的な職業では,この仮説的推論の能力が相対的に重要になってきます。言われたことをやるだけの作業を好む人たちが多いのも事実ですが,職種による程度の差はあれ,不確実性をベースにした問題解決に慣れる必要があるでしょう。

以上のように,数学では命題論理も確率論も重要です。この2つは「論理的」「直観的」などの言葉で対比的に使われることも多いです。

さて,意思決定プロセスの中でも基本的な考え方をいくつか紹介しました。これらを不自由なく使えるようになっていないと,先述した例のように,いわゆる誤謬が発生してしまいます。

人々が不確実性に弱い原因は,教育にあると考えています。日本の一般的な高等学校までの教育では,社会で直面するような複合的な問題を扱いません。問題は必ず解ける前提になっており,言い方を換えると,講師や受講者が理解できることだけを教えているのです。

しかし現実の問題に直面した場合,確実ではないが尤もらしい解をいくつか考案して選択することが求められます。また,解決できない問題もあります。その前にまず,問題を自分で設定しなければなりません。

日常的に接する問題が論理と確実性に偏りすぎているため,物事を論理で考えても確率では考えない,という人が多いように見受けられます。現段階でわかっていないものに価値がある,という状況を体感する機会が少ないのではないでしょうか。

ビジネスにおいても,「新しい技術だから確実に売れる」「顧客が付くから確実に売れる」という時代は終わりました。また,「現状維持は安全」は一般的には成り立たず,現状維持は選択肢の一つでしかありません。われわれは不確実性下における意思決定をしなければなりません。

すなわち,技術を発明するにもビジネスを創発するにも投資が必要になります。投資したもののうち利益になるものがいくつか出てきて,期待値がプラスになればよいのです。より具体的には,「おそらくあの分野を研究すれば有用な技術が生まれるだろう」「おそらくあの人材なら何かを生み出すだろう」というような考え方です。分散投資という観点では,多様性も必要となるでしょう。

以上,数式を使わない数学の話をしました。

「数学は国語である」という一つの側面に触れていただけたでしょうか。

私自身はどのようにして研究開発を進めているのかというと,

- (1)基礎知識を身に付け,それを自在に使いこなせるようにする

- (2)先人の到達した領域を知る

- (3)未開の領域に入り,分岐を探索する

- (4)未開の領域で何が起こるかを予想する

という,大学などで研究している人にとってはおそらく特別ではない流儀に従っています。

これらを少し詳しく説明しておきます。

(1)は,その領域の技術を自分のものにするということですが,よく用いられる例として二次方程式の解の公式が挙げられます。この公式は,その導き方をよく理解していれば覚えておく必要もなく,場合によってはむしろ使わないほうが速いときもある,ということに気付けるでしょう。

スポーツの基本動作も同じです。練習して,自分の武器として使いこなせるようになれば,多少イレギュラーな状況が発生しても対応できるようになります。

(2)は,対象の周辺を徹底的に調査し,その背景や真意を知るということです。ところで先ほど「大学等技術移転促進法」について触れましたが,今回の執筆にあたり産学連携について調べていたら見つけました。普通に生活していたら「産学連携」は目にするかもしれませんが,「大学等技術移転促進法」を知る機会はなかなかないでしょう。「大学等技術移転促進法」の背景を調べれば,それまで日本では産学連携が進んでいなかったことなど,深い考察が得られるのです。

(3)は,人類の知の領域を拡大するということです。いろいろな方法を試し,可能性がある分岐を考え,その分岐をつぶしていきます。真偽不定の命題に対して,真なのか偽なのかを明らかにする行為とも言えるでしょう。

(4)は,過去に得られた具体的な現象から,法則や前提条件などを予想します。

(3)がボトムアップ型のアプローチであるのに対し,(4)はトップダウン型と考えることができます。

(3)(4)のプロセスでは偶発性が伴い,予想外の結果が得られ,大きな発見につながることもあります。

以上が研究のプロセスであると考えており,また成果については,世の中に存在しなかったものを生み出せたかどうか,未知の領域に到達したか,であると考えています。それが世の中で役立つものか,ビジネスで成功するものかどうかはその先にあります。

さて,私がこれまでに制作したものの一例として,2014年の「空中における文字入力・文字認識」を挙げたいと思います。これは,赤外線センサーを活用し,空中で指で文字を書いて認識させるというものです。

これを実現できたのは,3次元空間上の座標変換を不自由なく扱え,必要となる技術の特徴を実験によりあらかじめ調査しており,そしてそれらの既知の技術を組み合わせれば実現できると予想したためです。その他にも,ユーザビリティ上の細かい工夫がいくつかあります。

ところで,上記の研究のプロセスの説明には「未開の領域をどうやって発見するか」が含まれていません。ここは人により回答が大きく異なる部分であるように見受けられます。私の場合は,「今すぐ結果を答えることはできないが,しばらく周辺技術を調査すれば実現できそう」というところを狙っているつもりです。あまり先を見すぎず,探索できる可能性の高い分野に投資するということでもあります。

未開の領域への進み方は人によって異なったほうがよいでしょう。多次元空間上で別の道を探索すれば多様性が生まれ,別の地点に到達する確率が上がります。

この「未開の領域をどうやって発見するか」をプロセス化するには,次節で説明するアートの視点が有効ではないかと考えています。

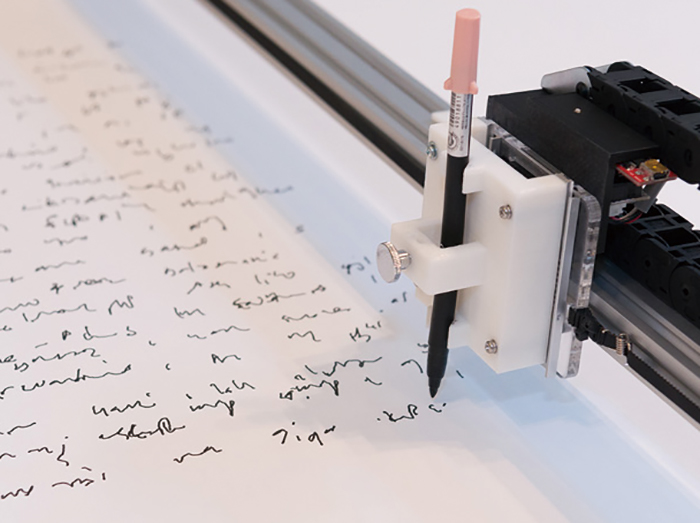

私のメディアアートへの取組みは2015年,菅野創氏とやんツー氏のアーティストユニットによる「SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES#2–Letters」という作品の制作に技術協力として参加したのが始まりでした。続けて2016年には,同一アーティストによる「Asemic Languages(形骸化する言語)」の制作に参加しました。

この2つの作品はいずれも,入力となる筆跡データに似た,文字っぽいけど文字でない新たな筆跡データを人工知能が生成して機械がペンで描くというもので,私はその中の筆跡データを学習して新たな筆跡データを生成するシステムを開発しました。

これらのマイナーバージョンも含め,この2年間でいろいろな場所で展示する機会が得られました。世界最大のメディアアートの祭典であるArs Electronica Festival 2017でも展示されました。

この作品は,鑑賞者の目の前で機械が文字っぽいものを描く,という単純な面白さのほかにも,「人工知能は元の筆跡データから何を学習しているのか」「機械が出力した著作物は誰のものか」など,鑑賞者の視点によってさまざまな疑問が生まれてきます。

撮影:菊山 義浩

人工知能という言葉がバズワード化してきたこともあり,「人工知能」を作品の説明に含めるかどうかでも受け手の印象は変わります。動作が人間らしく見えても,内部のアルゴリズムを知ってしまうと人工知能だと思えなくなる現象は「AI効果」と呼ばれますが,鑑賞者はまさにこれを体感することもできます。また,人工知能を汎用人工知能の意味で使う人が多いことにも気付かされます。

「機械が出力した著作物は誰のものか」という視点が生まれれば,法律上グレーゾーンになっている部分を発見することにもつながります。このように,技術が実用段階に入る前に新たな概念を見出すのもアートの役割だろうと考えています。

おそらく一般の多くの人たちが思い浮かべる「美術」は,高校生以前の「図画工作」「美術」の授業で扱った範囲を出ていないのではないでしょうか。

そのためにアートやデザインという言葉がビジュアルアートやビジュアルデザインの意味でしか使われないことが多いですが,これは狭義です。ここでは,視覚表現に限定しない意味で用います。

さて,私が業務としてメディアアートに取り組んだ直接の理由は「技術協力の依頼が来たから」なのですが,メディアアート自体にはそれ以前から興味がありました。

アート関連のイベントには日常的に足を運んでおり,自分たちのやっているソフトウェア開発とオーバーラップした作品がだんだん増えてきたことからメディアアートという分野に目を向けるようになりました。また,作品の解説を読むとかなり考えさせられるような難しいことが書いてあり,現代芸術の奥深さやその意義を知ることになりました。

ちなみに,2006年に私が制作した「Uncubic Rubik Cube」というゲームがあります。

これは,ルービックキューブを平面上の展開図の状態で表示および操作して完成を目指す,というものです。一般的には物事を2次元で考えるよりも3次元で考えるほうが難しいはずですが,この場合は現実の3次元空間上でルービックキューブを操作するよりも難しい,という発見が得られました。

当時は何気なくこれを制作していましたが,アプリケーションの3次元化が進もうとしている今にして考えてみると,意味を見出せる作品だなと思います。

メディアアートは,それまでになかった使い方をすることで,メディアの本質を伝えてくれます。また,問いになっており,鑑賞者に自発的に考えるように促します。そして,メディアアートに取り組むことで,アートのプロセスのようなものが見えてきました。

Steve Jobsの遺した言葉に"Creativity is just connecting things."というものがあります。「創造性とはまさに物事を接続することである」ということですが,つまり,何か新しいアイデアを思い付いたとしても,実際には既存の概念をもとにしているはずなのです。

既成概念とは関係なく0から1を生み出すタイプの人も実際におり,そういう人たちは天才と呼ばれます。しかし多くの人にとっては,新規性と呼べるものを生み出すには,物事に対する徹底的な調査が必要です。研究の過程で他の人たちの論文や記事を多く読む作業はこれに該当します。

対象の問題の領域外を参照して,解決策の断片となりうる情報を新たに知ることもプロセスの一環です。そして,一見関連のなさそうな複数の事象からパターン認識により共通点を見出していきます。メタファー(比喩)というものです。これにより,概念が抽出されます。また,共通点と同時に相違点もわかるようになります。

例えば,人力車や馬車しか見たことのない人々が「自動車が欲しい」とは言わないでしょう。逆に,石油や電気を見ただけでは,それらの使い道を思いつくことは難しいでしょう。人力車や馬車の性質である「歩かずに移動できる」「速く移動できる」に注目し,さらに動力源としての石油や電気の存在を知ることで,自動車という解に結びつく可能性が生まれます。

このように過去のパターンにないものを考えなければならない場合でも,メタファーを見出すことにより箱庭であった領域よりも上位の概念に拡張でき,未知の解決策を発見する可能性があります。問題の領域外というのは本人の過去の興味分野にも依存するため,チームのメンバーを多様にすれば成果にも多様性が生まれるでしょう。

また,アイデアの完成度を左右するのがコンセプトの妥当性です。これを表現するのは難しいのですが,私の感覚ではコンセプトを建築物のようなものだと考えて,多様な観点で柱が全体を支えているかどうか,と捉えています。「なぜ自分がやるか」「なぜ今やるか」といったモチーフもこれに含まれます。

これに対して,デザインというのは問題やその領域が既に与えられ,またその解決策のパターンがある,あるいは解決策の断片を既に知っていることが前提の創作手法であろうと考えています。したがって,対象の分野について既にある程度は詳しいのであればその手法でよいですが,新規のビジネス創出などではまず問題領域を発見することが求められ,さらに過去の別の分野からヒントを得て解を探求することになるでしょう。

非デザイナー向けのデザインの方法論としてデザイン思考が人気を集めており,デザイン思考ワークショップやアイデアソンは各所で実施されるようになりました。ビジネスイノベーションの確率を高めるための方法論として一定の成果を挙げているように思います。

現在はこれに上述のようなアートの視点をどう追加していくか,という段階に達していると思います。いわゆるアート思考というものです。

デザイン思考は将棋・囲碁でいう定跡・定石みたいなもので,今後も改良されていきますが,とりあえずそのエッセンスを知って日常から実践するとよいでしょう。以前にアジャイル開発の方法論が進化していったときの状況とよく似ています。

従来の20世紀的な製品では「工学」が重視されてきました。すなわち,技術的新規性や性能などによりビジネスが成り立ってきました。今後はさらに,工学の前段である「科学」,そして「デザイン」「アート」などのさまざまな分野が協調し,多様な観点からビジネスを構成することが求められるでしょう。

世界の先駆的な組織では,アートからビジネスまでがつながるようになる取組みが進行しています。今後は必要とされる人材のバランスが少しずつ変わり,アートに近い層が厚くなっていくのではないでしょうか。

また,ITを取り入れているアーティストの数に比べると,アートを取り入れているエンジニアの数は少ないのではと思います。アーティストとエンジニアの中間に位置し,新たな視点による付加価値を生み出す人材が必要になるだろうと考えています。

ここ京都では,芸術家が芸術家を生む,店舗同士が影響を与え合うというサイクルが回り,京風という統一感を保ちつつ新たなものが登場してきます。造形や意匠をはじめとして,さまざまな分野で長きにわたってこれが機能しているように見えます。未来環境ラボも次世代のIT人材の集まるハブとなり,京都のエコシステムの一端を担えればと思います。

- 日本ユニシスと連携調印,「未来環境ラボ」を開設しました

http://www.kcg.ac.jp/news/2017/02/43599/ - 大学の技術移転(TLO)

http://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/tlo.html - 学院長挨拶 | 学校紹介 | 京都コンピュータ学院

http://www.kcg.ac.jp/school_info/president_greeting.html - Raymond Smullyan「記号論理学 一般化と記号化」 丸善出版, 2013

- Japanese Calligraphy and Handwriting Recognition in the Air

https://vimeo.com/97698620 - SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES #2 - Letters

https://vimeo.com/138557097 - Asemic Languages

https://vimeo.com/181188289 - Neri Oxman’s Krebs Cycle of Creativity

https://spectrum.mit.edu/winter-2017/neri-oxmans-krebs-cycle-of-creativity/ - アート的視点による創作

https://www.slideshare.net/sakapon/artistic-perspective