Accumu Vol.11

大学に挑戦する専門学校―教育の危機・就職の危機こそ最大のチャンス

経済学博士 教育評論家 中村 忠一

教育の危機 ~学力の低下~

現在,心配な問題の一つは大学教育,中高教育はいったいこれからどうなるのだろうかということである。私の専門である産業論の立場から見ると,今日の教育改革は日本経済を20世紀初めの立場・状況に逆戻りさせてしまうような教育政策ではないだろうかという懸念を持たざるを得ない。

表1はアメリカの調査機関が先進国14カ国を対象に成人の理科知識を調べた調査結果で,この表では日本は13位という最下位クラス。

では,何故,理科知識がこんなに低下したのだろうか。この問いに教育関係者や有識者の多くが「今の理科教育は受験のための座学が中心だからこの結果を生む」と答える。だが座学中心は昔も今も殆ど変わっていない。もっとも,私が住んでいた田舎町では“フナやカエル”がすぐつかまえられるので,中学1年の理科の解剖実験には事欠かなかったが,一般に中学の理科教育は座学が中心であったことは六十数年前の昔も今も少しも変わってはいない。

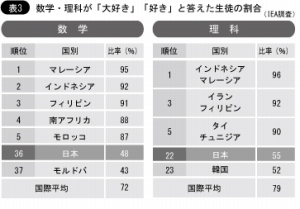

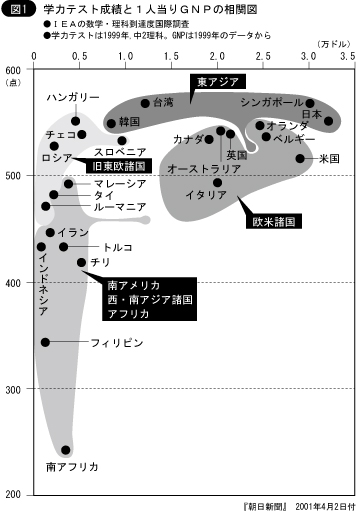

中学校の生徒を対象に「数学・理科」の学習到達度について国際比較したIEAの調査結果をまとめたのが表2と表3である。「理科は4位,数学は5位」というのが日本の成績である。この成績なら大人より遥かに上出来でまだまだ安心だと見るのは早合点過ぎる。そこには考えさせられる問題が二つある。この二つの問題点を表と図で見たのが表3と図1である。数学・理科が「大好き」「好き」と答えた生徒の割合は37カ国のうち「数学36位」「理科22位」と,成績とは逆に理数好きが少な過ぎる。「成績は良くても数学や理科は嫌い」というのが今の日本の特徴らしい。図1は後進国では,数学・理科の学習環境に恵まれていないので,そのため到達度試験の成績が悪いという結果を生み出していることを示している。このことは学習環境が良くなれば日本と並び,追い越す可能性を多分に持っているということにつながる。この二つの問題点をはっきりと認識することが今必要である。

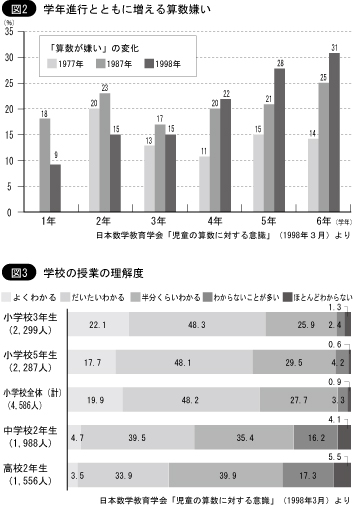

ところで,日本の生徒達の「理数は好きではない」という日本の目立った現象はいったい何才頃から生まれてくるのだろうか。図2と図3は,学年進行とともに増える「算数嫌い」と「授業理解度の低下」を示している。学校の授業が「よくわかる・だいたいわかる」は,小3の70.4%から小5の65.8%,中2の44.2%,高2の37.4%と急カーブで減少する。小学生の「算数嫌い」は1977年,87年,98年とこの20年間で高学年では2倍以上増えている。「学校の授業の理解度」も,同じ傾向だと見てよい。そして,この傾向は「ゆとりの教育」によって加速化されているのも”皮肉な現象“である。

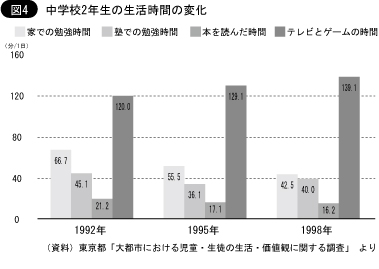

だがこれは“皮肉な現象”だと笑っては済まされない。図4の「中学校2年生の生活時間の変化」が問題なのである。「家での勉強時間」は92年の1日66.7分から98年には42.5分と1/3減った。「塾での勉強時間」は45.1分から40分,「本を読んだ時間」は21.2分から16.2分に減少した。代わって「テレビとゲームの時間」が120分から139.1分に増えた。この生活時間の変化が日本の将来にどういう問題を引き起こすかが心配の種である。

産業の危機

今日の日本は,「科学技術創造立国」以外に選択すべき道はない。この「科学技術創造立国」は別の言葉で言い直すと「教育立国」である。その「教育立国」が”ゆとりの教育“の過程で見失われてだんだんおかしくなってきているのが現状の姿である。この延長線上に産業社会における技術員の学力不足という結果を生み出している。

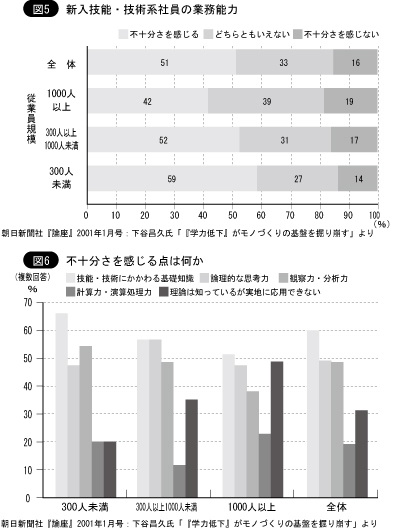

大阪工業会が新入社員を対象として行った調査がこれを実証している。図5「新入技能・技術系社員の業務能力」,図6「不十分さを感じる点は何か」がそれである。新入社員の学力(能力)不足を感じるという会社が圧倒的に多い。これに対処する会社の人事政策は,大企業では「社内教育を行う」「他社(中小企業)から人材を獲得する」の二つの方向を取っている。「500人以下の企業」では「社員教育の計画はまだない」(大不況でその余力が全くないからだ)に加えて大企業の引抜きにより技術員の不足はますます顕著となっている。リストラがこの傾向に拍車をかけた。

最近,政財界やマスコミ界で「産業離れ論」の声が高くなっている。「産業離れ論」は,はっきり言えばユニクロ方式の一般化である。生産は全部海外(大半は東南アジア)で行い,日本には本社機能・販売管理機能・研究機能(したがって組織)だけ残せばよいということだ。この表れの一つが大手電機メーカーの「大リストラと海外生産拠点の重点化」である。

だが,このリストラは大企業の身勝手だ。リストラの理由は「パソコンや半導体の売上が大きく目標を下回り,生産を大幅に縮小しなくてはならない」ということだ。基本的な原因は経営陣の需要予測の大間違いにある。パソコンの普及率は,日本は全世界で14番目,東南アジアでは6番目だから,IT革命ムードからパソコンの個人購入が急速に伸びると見積もり,生産の急増を行ったが,この需要予測は見事にはずれた。その間違いのツケがリストラとして生産の現場に回された。本当ならこの需要予測の大失敗の責任を取って経営陣が総退陣し,その後でリストラ策などを考えるべきである。そして,この技術員へのしわ寄せは,産業基盤をよりいっそう弱める結果を生み出すだけだ。

個人消費の後退に歯止めがない

個人消費の停滞→景気後退の一番分り易い事例が大手スーパーや百貨店の相つぐ倒産・閉店である。大手スーパーでは長崎屋・マイカル,大手百貨店ではそごうの倒産。閉店では東急百貨店の京橋本店の売却,ダイエー,イトーヨーカ堂など各地支店の閉鎖・売却など事例は山積している。

この倒産・閉店現象は消費税の創設と引き替えに手にした大店舗規制法の撤廃による過当競争と個人的消費の停滞・後退が重なり合った結果生まれたものである。この個人的消費の停滞・後退を正確に把握できないのは,経済官僚達も同様である。

大蔵省の官僚達は,発泡酒ビールの売上げの伸びが著しいのは知っている。だが,なぜ発泡酒ビールの売上げが伸びたのか,その理由を理解していない。理由は簡単,発泡酒ビールの方が本来のビールより値段が格段に安いからだ。大蔵官僚は「発泡酒ビールの方が日本人は好きなのだ。だから発泡酒に税金を沢山かけてビール並みにしたら税収が増える」と考えた。少々味は落ちても安いものをという不況下の庶民の心を全く理解しない金持ち層のエリート集団らしい手前勝手な判断である。発泡酒の売上げ増加は個人的消費の停滞・後退の一つの象徴的現象なのである。IT不況=パソコン在庫の急増は雇用不安=個人消費の停滞・後退の当然の産物である。

電機メーカーなど大企業の大リストラとユニクロ戦略の一般化=産業の空洞化は,この傾向をいっそう促進する。国内では,リストラで正規社員を大幅に減らし,不足する分は派遣社員や契約パート社員で補い,海外では,雇用量を増やして安く品物を作り,製品を国内や外国に売れば企業としては莫大な利益が上がる。

だが,国民には失業,そしてやっと就労しても派遣社員かパート社員,という不安が深刻化する。時給1000円が一般的となる。この時給では月平均16万円,社会保険は全て個人負担,ボーナスはゼロ,退職金もなしで,年間給与は192万円。いつ契約が解除されてもそれは雇用主の自由。それでいて東南アジアの給与レベルと大差がない。小泉流構造改革はこの傾向に拍車をかける。日本の完全失業者はこの3年で500万人を超える位では済まされなくなる。こうした雇用不安が個人的消費の停滞・後退となっているわけだ。この不安を取り除かねば,IT不況という言葉まで飛び出した現在の不況局面からの脱出は不可能である。

勿論,IT不況・情報産業の大リストラはIT技術者不足とは何の関係もない。皮肉なことだがIT不況下で若いIT技術者の需要は減るどころか,逆にいっそう増加している。時給5000円とか年俸2000万円とか高いSE相場は今後も続く。IT不況とも言われる“平成恐慌”の中でも若いIT技術者は,例えばフランスでは“ダイヤモンドの卵”と言われている。この就職事情は東と西で異なるものではない。そして,この“ダイヤモンドの卵”はIT教育の充実の中からしか生まれてこない。

日本の特異な就職事情が生んだ大学生の学力欠落

日本の大学生の学力低下は,入学してからの「補修授業」に象徴される。補習授業をわざわざ「補修授業」と「習」と「修」の語を入れ替えたのは,高校教育の不足を補うための特別授業であるからだ。だがより以上に問題なのは大学における学生の学習不足である。大学生の学力低下は昭和50年代以降きわめて顕著に進行した。この進行の最も大きな原因は日本の特異な就職事情,つまり企業のエゴから生まれた学生の青田買いにある。これを象徴するのが,就職協定の変化と廃止である。

日本で最初に就職協定が出来たのは,確か昭和10年頃だった。この時は大卒の採用試験は卒業試験が終わった後に行うという官庁と企業の取り決めだった。したがって入社試験は3月以降になる。採用人事では大学の成績が最も重要な基準であった。この形が崩れたのは昭和25年頃からであった。それでも昭和40年代までは“大学の成績”が採用諸基準の中ではまだ大きな比重を持っていた。これが崩れ始めたのは二十数年前からである。そして,現在が“最も堕落した就職事情”になっている。「一切大学での成績はみない」が大卒採用人事の常識となった。“青田買い”によって大卒労働力を他社より早く確保したいという企業のエゴの産物である。このエゴは平成恐慌の中では「中核社員の卵である優秀な学生を他社より早く確保したい」に変わった。

成績が分からなくて優秀な学生をとなると,昔の指定校制が形を変えて復活する。朝日新聞の調査ルポは「『京大生限定情報』の題で企業説明会(高級ホテル)の招待状がリクナビを通じて京大生に届けられる。宴会場でランチやディナーを取りながら,社員がかわりがわり『何でも聞いてください』と声をかけてくる。東大生,一橋大生にもこうした『限定情報』が届いている」という。大企業の学歴不問,成績無用の採用人事の実態は,この“指定校制の復活”に明白に見ることができる。3年の3学期から始まる学生の就職活動=企業の採用活動は,平成不況の中でますます激しくなっている。

成績無用の採用人事は,大学生から「学習の外生的動機」を奪い去った。日経連の調査でも,会員企業の中で成績を重視する企業は10%位しかない。成績が重視されるのは一握りの理工系の学生に過ぎないだろう。文系学生にとっては,大学の成績など全く無関心事となっている。「お情け点」で“可”の成績を取り卒業できればよいというわけだ。

勉学の外生的動機を喪失した大学生の学力低下は,外で想像する以上に早いテンポで進行している。大学改革の一番大切な問題は,この学力低下を如何にしてくい止め,少なくとも新制大学の初期の状態にまで引き戻すことにある。だが,この基本が今すっかり忘れられている。このことが今日の大学教育の危機の本当の姿である。

教育・就職の危機こそチャンス

今日の大不況の真只中にあって,今年の大学生・短大生の就職状況は昨年に比べて若干好転した。3年生になると就職活動に走り廻り,落ち着いて学習することもなく学力低下はいっそう顕著に表れてきているのに,就職状況が好転したことは,「学力は就職とは関係がない」の実証の一つである。大学での学習は就職では全く問題にならないという見方がますます定着しそうな傾向が生まれてきた。だが,この就職好転の中味についてみると,大卒者の労働市場が高卒者の労働市場にとって代わっただけである。大卒予定者の就職内定者は3人に2人,高卒予定者の就職内定者は4人に1人という数字がこれを実証している。別の見方をすると,「今の大学生は昔の高校生と労働力の質・能力において差はきわめて小さい。だが,4~5歳年齢が高いのでそれだけ世慣れして離職率も小さいから,若干賃金が高くついても使い易い」。これが高卒から大卒への採用人事の転換の理由だろう。つまり,高卒者の就職内定率の急激な落ち込みの犠牲の上に立つ大卒者の就職内定率の上昇とみてよく,大卒者の就職事情は,さらに深刻さを増しているといえる。

大卒者の就職事情を深刻なものとしている背景には,現在の大学教育,特に文系教育の「専門性の薄さ」がある。専門性を有さず,しかも基礎的な学力についても著しい低下が見られ,高卒者と労働市場を分け合う,大卒者の就職事情は,正に危機に瀕している。

しかし大卒者にとっての危機的状況は,専門学校生にとってはチャンスであるといえる。難易度の低くなった入学試験で楽に入学し,大学での4年間,目的も持たず無為にモラトリアムを過ごしてしまう大抵の大卒者と,専門性獲得のため数年を過ごす専門学校生とでは,就職事情において差が生じるのは当然である。

無論「危機こそチャンス」とするためには,専門学校生が専門教育を最大限に生かすことが必要となる。この点,専門学校の教育システムは,学生の学習動機を育む上で効果的である。専門学校教育の特質は,「専門性の追求」にあり,その学習目標達成度は「資格取得」に表わされる。勿論,専門学校教育の目的は「資格取得」ではない。一生の夢を託す仕事に関する知識と技術の修得にある。だが,この「資格取得」試験は学生に学習(勉学)の外生的動機を与えると同時に内生的動機を生み育てるという二重の効果を持っているのは否定できない。

内生的,外生的学習動機から生まれる学生の自主的な学習をサポートし,学生の“より高き専門”の修得と人間的な成長を援けるのが,専門学校教育の大切な役割である。大学生の学力低下が問題となっている今日,ここに「大学に挑戦する専門学校」の存在意義が社会的に高く評価される基盤が生まれてくるわけだ。

手本はフランスのグランゼコール

短大ならともかく大学,特に有名大学と比較すると,専門学校はまだまだ格下と見られがちだが,この社会評価は決して固定したものではない。世界を見れば有名大学より社会的評価が高い専門学校がいくつも存在する。フランスのグランゼコールがそれだ。表4はフランスの経済雑誌『ヌーヴェル・エコノミスト』誌が2000年1月13日に発表したフランスの高等教育機関(大学とグランゼコール)に対する企業の評価(ランキング)を商業系(経済系)と技術系のベスト20位までを表示したものである。

表4のなかに大学(学部単位)が幾つ入っているだろうか。商業(経済)系では4位にパリ大第9大学,6位にリヨン大,そして日本でも名の通っているパリ大第1大学ソルボンヌが8位,19位にはリール第1大学の4校に過ぎない。技術系ベスト20には大学名は一つも見当たらない。

グランゼコールを日本語に訳すと,正確な訳が出来難いので,私は高等専門学校(専門学校)或いは大学校と翻訳しているが,優秀な学生がグランゼコールに集まっている。

フランスではバカロレア(高校学習目標達成度試験)の制度があって,これに合格(平均点50点以上)すると,大学はパリ大でもリヨン大でも無試験で進学できる(全員合格)。授業料は年間登録料1000フラン,日本円に直して約1万6000円と殆ど無料といってよい。大学は全て国立,グランゼコールは国立,商業会議所立と私立に分かれている。授業料は国立では大学と同じように大体1000フラン(約1万6000円),私立でも45万円ぐらいの授業料で,日本の国立大学と殆ど同じ位の学費である。

何故そんなに私立でも学費が安いのだろうか。それはグランゼコールの財政が学費と補助金と研修税で賄われているためだ。研修税とは1929年に創設された税金で高等教育を受けた人を採用する企業は全て研修税を支払うことになっている。この研修税が国立,商業会議所立,私立に関係なく平等に配分されることになっている。従って私立の場合も日本の国立大並みの安い授業料で済むというわけだ。なお,商工会議所立の場合,授業料は国立と私立の中間くらいの額である。

教育立国を口先では唱えながらも教育に金をかけたがらない先進国は日本以外どこを見ても一国もない。小・中教育の「40人学級」はどの国でも見られない。「25人学級」が常識である。

ところで幾ら授業料が安いといっても国立の大学の1万6000円に比べると私立のグランゼコールは約45万円でその差は約43万円。「どうして私立のグランゼコールに行くのか?」という疑問が生まれるのは当然だ。しかしその答もきわめて簡単で明白だ。「グランゼコールでは専門性が極めて高い教育が行われているから43万円の学費差は問題ではない」ということである。この答えが日本でも共通化することが望ましい。

戦前の旧制高専も手本の一つ

手本はグランゼコールだけではない。戦前の高等専門学校も手本の一つだ。高等専門学校には高等工業学校,高等商業学校,高等農林学校,医学専門学校,それから高等師範学校があった。高工では明治期に東京蔵前高工(今の東工大),大阪高工(阪大),名古屋高工,熊本高工,米沢高工の5校が設立された。また,高商では明治期に東京高商(一橋大),神戸高商(神戸大),長崎高商,山口高商,小樽高商の5校が設立された。大正・昭和初期には相ついで各県に高専が誕生した。これらの高専では徹底的な専門教育が行われた。高商の生徒は東大や京大の経済学部の学生より企業実務で必要な簿記・会計学・経営学・商学・商業英語などの実務科目では遥かに上だった。高工の生徒は帝大の工学部学生に比べて技師としては甲乙つけ難い実力を備えていた。帝大生は旧制高校3年,大学3年の6年間も学んでいるのに,3年間の専門教育を受けた旧高専生と専門の知識と技術では殆ど違わなかったというわけだ。

今,日本の大学は重大な岐路に立っている。遠山プラン(遠山文科相の名前をとった文科省の大学改革プラン)のトップ30大学構想は,「学問の自由」「大学の自治」への重大な挑戦であり,日本国憲法第23条「学問の自由は,これを保障する」を土足で踏みにじるプランである。私はこのプランに反対である。だが,大学が,従って大学教育が旧帝大型と旧高専型に分かれることは必要だと考えている。大学の「専門大学化」の考え方がそれである。

大学の「専門大学化」には多くの大学教員,はっきり言うと「高専型」の専門大学化への移行が社会的にみて,また「学生集団の学力」からみて妥当だと思われる大学の教員に反対の声が大きい(国・公・私を問わず)。

この反対の声は「研究の軽視」に要約される。だが,「専門教育の重視と研究尊重」とは両極に立つものではない。日本のノーベル賞科学者は7人だが,戦前ノーベル賞物理学者になるべき科学者がいた。世界で最初にテレビの試作に成功した高柳健次郎教授だ。高柳教授は浜松高等工業学校(今の静岡大工学部)の教授だった。専門教育実践の高工でテレビの理論・技術の研究に取り組み,アメリカの科学者より半年早くテレビの試作に成功した。アメリカでテレビの試作に成功した科学者はノーベル賞を受賞した。現在のように日本の科学研究が国際化していれば,高柳教授も同時にノーベル賞を受賞しているはずだ。高柳教授がノーベル賞を受賞していれば,湯川教授より早く,日本のノーベル賞科学者の第1号となっている。

文系学者について見ると,日本の哲学者でただ一人哲学史に残る世界的な哲学者である西田幾多郎教授は四高(金沢大)中退後,独力で哲学を学び,四高の哲学担当の教授となり,のちに京大に迎えられて京都学派を形成した。もっとも旧制高校は教養教育で旧高専の専門教育とは対照的な学校だった。だが,教養教育であれ,専門教育であれ,教育と研究とは対極にあるのではなくて,三位一体的な関係にある。帝大教授の多くが若いときは旧制高校,旧制高専の助教授・教授として生徒指導と研究に専念し,のちにその研究業績を買われて帝大教授となった人が実に多かった。今の大学教授や文科省の委員や役人は三代前のこうした事情を実感として全く知らないところに一つの問題がある。

今日は「専門学校の大学への挑戦の時代」と私は見ている。この挑戦は「学生は“より高い専門性”の修得」のため自己能力を最大限に伸ばす意欲的な学習に,教員は教育と三位一体化した研究に,職員はこの教員と学生の研究・教育の体制づくり,環境づくりにと,それぞれが積極的に取り組むことにある。この挑戦こそフランスのグランゼコールのように高い社会的評価を生み出す原動力なのである。そして今,京都コンピュータ学院はこの「大学に挑戦する専門学校」の先頭を走っている。グランゼコール的な高い社会評価がその先に待っている。期待は大きい。

(本稿は2001年9月27日 京都コンピュータ学院で行った文化講演会の講義をまとめたものである。)