Accumu KCGグループ創立50周年

記念講演会 第一回 村上 敬一氏「コンテンツビジネスの動向と課題」

「耐えるしぶとさとチャレンジ精神でコンテンツ業界を勝ち抜け!」

1 デジタルメディア協会(AMD)の紹介

まず私が所属する一般社団法人 デジタルメディア協会を紹介したいと思います。同協会は1994年(平成6年)11月,総務省(当時の郵政省)所管の社団法人「マルチメディア・タイトル制作者連盟」として設立しました。このころは,CD-ROM類がマルチメディアの主流。これらのコンテンツ制作事業者を中心として活動していました。1999年(平成11年)8月には,ネットワーク・コンテンツや新たなメディアを視野に入れて「デジタルメディア協会」(Association of Media in Digital)として一新。2007年(平成19年)11月,「制作」面が中心だった活動目的からトータルに「コンテンツ及びサービスの用途拡大,質的向上,量的拡充及び多様性の確保」を主軸に据えるよう定款を変更して,活動内容を拡大していきました。2012年4月には,一般社団法人に移行,現在に至っています。

理事長は,襟川惠子 コーエーテクモホールディングス(株)取締役名誉会長です。副理事長には角川歴彦(株)角川グループホールディングス取締役会長,小川善美(株)インデックス代表取締役社長,小林宏(株)ドワンゴ代表取締役社長の3名を据えています。

会員には,出版系・映画アニメ音楽系・放送配信系・ゲーム系・ネット(ウェブコンテンツ)系・広告系といった「コンテンツ制作部門」,「流通インフラ部門」,それに「消費端末部門」の,特定業界業種に偏らない,マルチメディアコンテンツに関係する幅広い業種の企業が参画しています。協会会員社だけで各種実証実験など実行が可能です。

これまでの主な取り組み事例としては▽AMD Award(総務省後援,総務大臣賞を設定),他奨励事業~平成23年度は「MIKUNOPOLIS in LA 」が総務大臣賞▽ネット配信における権利処理への対応▽電子書籍フォーマットの標準化,文書の再利用▽インターネットにおける不正流通対策~特に,海外投稿サイト等における日本コンテンツの違法流通対策▽有害情報サイト対策~青少年保護が目的─などがあります。

2 コンテンツとは,その市場規模は

コンテンツとは一体何か。定義している「コンテンツの創造,保護及び活用の促進に関する法律」では,エンターテインメント系コンテンツとして「映画,音楽,演劇,文芸,写真,漫画,アニメーション,コンピュータゲームその他の文字,図形,色彩,音声,動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を,電子計算機を介して提供するためのプログラムであって,人間の創造的活動により生み出されるもののうち,教養または娯楽の範囲に属するものをいう」としています。これに属さない,たとえば「人間の創造的活動により生み出される」が「教養または娯楽の範囲に属さない」ものには,組込みソフトなどがあります。逆に「教養または娯楽の範囲に属する」が「人間の創造的活動により生み出されたものではない」ものには,音楽として楽しむ風の音や川のせせらぎなどですかね。これらは「コンテンツ」ではない,ということです。

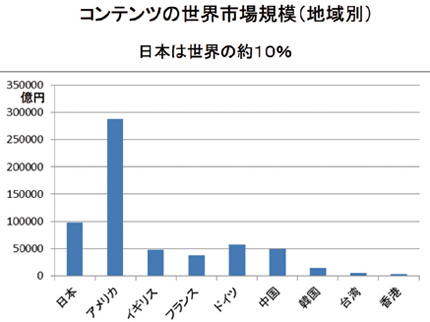

続いて,コンテンツのマーケットサイズ(市場規模)について紹介します。ただこれらの集計には,日本と一部韓国,中国などにしかない「カラオケ」などは含まれていません。日本は約10兆円,アメリカは30兆円,イギリス,フランス,ドイツなどはそれぞれ5兆円程度で,ヨーロッパすべてと中東を合わせると日本の約3倍,韓国,中国,台湾などは数兆円規模ですがアジア全域では日本の3倍弱といったところです。

続いて日本国内のジャンル別コンテンツ市場規模をみると,一番額の多い「パッケージソフト」(DVD,CD,書籍,新聞など)は年々減少,2006年には6兆5000億円だったのが,2010年には5兆5000億円程度になっています。テレビやラジオなどの「放送」は4兆円弱。ゲームセンターなどアミューズメント施設が中心の「興行施設」は1兆円強,インターネット経由,携帯電話経由のコンテンツは伸び,約7000~8000億円となっています。

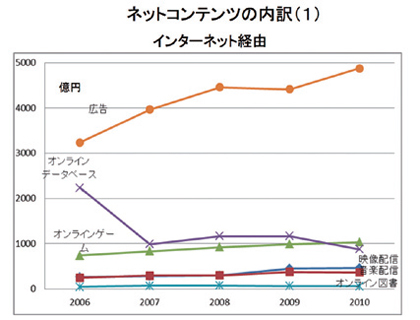

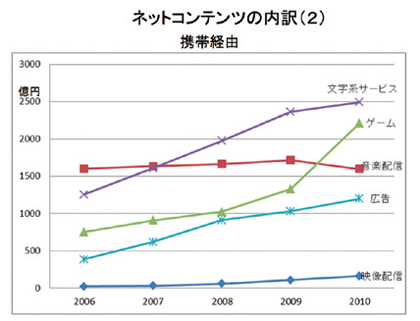

ネットコンテンツのうちインターネット経由の内訳をみると,一番額が多いのは「広告」で,約5000億円。以前は多かったオンラインデータベースは検索エンジンの登場により激減。一方,「オンラインゲーム」や「映像・音楽配信」は着々と増え500~1000億円規模となっています。「オンライン図書」は横ばいといったところでしょうか。一方,携帯電話経由では,「ゲーム」の伸びが顕著で2010年には約2300億円と,2006年の3倍強に。グリーとかディー・エヌ・エーなどの台頭によるものでしょう。着うた・着メロなどの「音楽配信」は1500億円強で頭打ち状態。携帯小説・新聞などの「文字系サービス」や「広告」は順調に伸びています。

3 インフラ,プラットホーム

それでは携帯電話とは何か,どのような制限があるかということに関してお話しします。

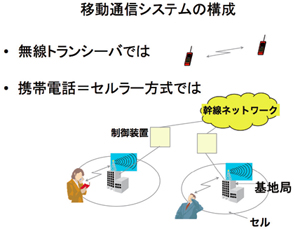

トランシーバーは,端末と端末が直接電波をやり取りします。ですので,話すときにはボタンを押し,やめるときには離すというやり方をします。一方,携帯電話の場合は,セルラー方式といい,端末から自分がいるエリアの基地局に電波(デジタル信号)を飛ばし,基地局にある制御装置,幹線ネットワーク(光ファイバー)を通って相手が存在する基地局に送られ端末に電波を送るという仕組み。

一つのセルの中でサービスできる端末の数には制限があります。あまり携帯電話が使われないエリアでは,セルの範囲を広くとってもサービスは可能なのですが,中心部で人が多い場所ではセルのエリアを狭くしないと飽和状態になりサービスができなくなってしまいます。

セルの中でサービスできるユーザの数は,どれだけの周波数の幅を割り当てられているか,この幅に比例します。docomoはもともと,80メガヘルツ(約6000万人が利用可能)を割り当てられていました。KDDI(au)は55メガヘルツ(3500万人),SoftBankは以前30メガヘルツでしたが,iphoneの人気もあって45メガヘルツ(2900万人)に増やし,プラチナバンドを新たなサービスとして展開しています。SoftBankが買収するeAccessは25メガエルツ(データ通信:420万人)。SoftBankの台頭が顕著といえます。

実際にコンテンツを提供する側は,利益を得られるかどうかに関心があります。コンテンツ流通プラットホーム,すなわち課金システムを備えたビジネスの場にはどのようなものがあるでしょうか。国内では楽天,電子書籍のBookWalker,それに携帯キャリアによる認定マーケットなど。そこに最近は海外企業が進出し,圧倒的な強さをみせています。Amazon(Amazon Market Place),Google(Google Play),Apple(App Store)などですね。とりわけこの3社の出版戦略は日本の業界に大きな危機感を抱かせています。作家と直接交渉し,電子書籍が売れたら70%分の印税を渡すという契約を結んでいるのです。日本では作家の取り分,印税は10%。電子書籍はいくぶん価格は安いとはいえ,収入はアップしますね。ただdocomoやKDDI,EZwebなどには売り上げの10%を手数料として支払えばよかったのですが,Amazon,Google,Appleの取り分は30%。コンテンツプロバイダー側からみれば厳しいといえます。

これまでの話からお分かりになると思いますが,プラットホームとはこれまで,OSやハードウェアがそれに当たったが,最近はWeb(クラウド)上で課金システムを含めたサービスを提供する場がプラットホームだという考え方に変わってきました。ただ,課題はネットワーク接続の安定性があります。たとえば電車に乗っていて携帯電話がちゃんとつながり続けるか,ということですね。さらにレスポンスタイムはどうなのか。ネットワーク,サーバの両方に課題があります。それにセキュリティも重視しなければなりません。

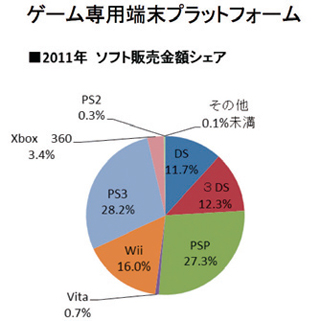

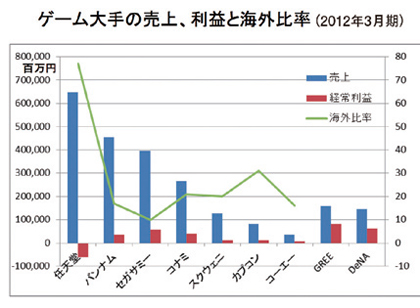

ここでゲームの専用端末プラットホームの国内シェア(2011年度)について紹介します。PS3が28・2%,PSPが27・3%,Wii 16・0%,3DS 12・3%などとなっています。今年に入ってからはVitaが大きく伸びているだろうと思われます。ゲーム大手企業の2012年3月期の業績をみると,任天堂の売上高は約6500億円で,海外比率は80%近くにのぼります。利益面では,円高ユーロ安,3DSへの切り替えの遅れなどが影響して赤字でした。バンダイ・ナムコは売り上げが約4500億円,海外比率は20%弱,これはキャラクターも含まれます。利益は約400億円。セガサミーは売上高約4000億円,コナミ(スポーツ施設などを含む)は約2700億円などとなっています。総じて利益率は10~15%といえます。製造業の中では,ゲーム業界の利益率は一般的に高いといえます。参考として携帯ゲームで伸びてきている2社の業績をみてみます。GREE,DeNAとも売上高は1500億円ほどですが,利益はGREE800億円,DeNA600億円と率が非常に高い。設備投資がパソコン程度で,ほとんど必要ない。売り上げのほとんどはゲームのアイテム課金で,コンプガチャなど社会的な問題になったものもありますが,順調に業績を伸ばしているようです。

4 コンテンツの制作・流通

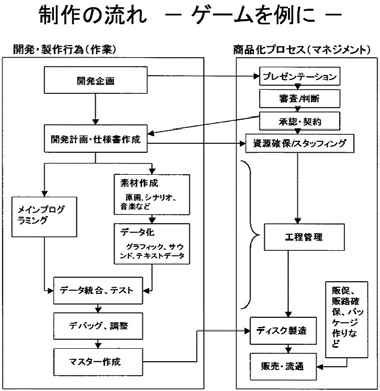

コンテンツはどのようなプロセスでできるのか説明します。ゲーム制作を例に上げますが。アニメや映画も「デバグ(バグ修正)」の部分を除けば,同じような感じです。

まず①「企画書作り」。プロデューサーやディレクターが担当します。ターゲット市場や予算,スケジュール,必要リソース等。それに物語の舞台,ストーリー概要,登場人物大綱等を決めます。内容をディスカッションし,収益が上がりそうだと判断されれば,次にシナリオライターによる②「シナリオ作り」。物語の展開や場面,登場人物の台詞等などを決めていきます。シナリオが出来上がったら,ディレクターが③「詳細内容」を仕様に従って決めます。カット割り,カメラアングル,ゲームシステム,ゲームの難易度等です。このうちゲームシステムは年々進化していることもあり熟慮が必要なようです。そしていよいよ④「制作」です。担当者が映像,音楽を作り,並行してプログラミングを進めます。この工程を経てディレクターが⑤「編集・点検」し,OKならベータ版を作り実際に動かしてみます。いろんな人にプレーさせ,企画書や詳細内容と合致しているかどうかを確かめ,⑥「デバグ」を経て生産,出荷という運びになります。▽コンテンツ創造▽製品化への具現化▽マネジメント—の担当者はそれぞれ独立した存在でないといけません。原子力発電所の事故でも「動かしたい」とする現場と,「まだ危険だから動かしてはいけない」とする管理側と,きちんと役割が分かれた存在になっているのと同じです。ただ,チームワークが必要なことは言うまでもありません。

10年程前ですが,開発規模の実例を紹介します。▽ゲームA 開発期間=約3年,開発費=約13億6千万円,要員=114名。これでは50億円以上の売り上げが必要です。▽ゲームB 開発期間=約半年,開発費=約6億5千万円,要員=58名。このようなケースもありました。▽参考:劇場用映画の例 クランクイン~クランクアウト=30~45日,編集期間=1カ月,製作費=2億円。これは標準的だと思います。ゲームの場合,前の作品の後継・続編などを販売するならある程度,売り上げが読めることもあります。ですが映画は一発勝負。当たるか当たらないか分かりません。利益が出るのは10作品に1本程度で,ほかは赤字だといわれています。そのため制作委員会方式をとり,たとえばスポンサーは,制作費が2億円ならそれを1本の映画につぎ込むのではなく,10分の1口の2000万円,10本の映画に出資してもらうというやり方でリスクを分散,回避しています。

映画を制作すると,1つの作品(著作物)をいくつものタイミングで,最も利益が大きくなるように2次利用します。映画のマルチウィンドウ戦略です。劇場公開後にヒットすれば,DVDにして販売,ペイテレビ,有料チャンネルでの放送などにつなげていきます。これは地域(国)によって放映のタイミングを調整することが必要です。ただ,著作権法違反の不正コピーや不正配信が発生すると,ビジネスは破壊されてしまいます。

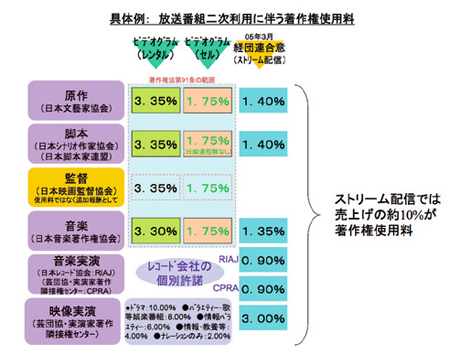

過去作品を2次利用(配信・再放送)する場合の問題を挙げます。①権利処理=出演している全員から再放送の許諾を得る必要があります。一部関係者の所在が不明でも,相応の努力をすれば再放送は可能。ですが1人でも許諾しなければ再放送はできません。特にドキュメンタリーなどでは許諾を拒否されるケースがあるようです。②立場の違い=俳優や演奏家といった出演家は露出機会のコントロールを大事にします。話題をつくろうとするとき,しばらく姿を見せないで久しぶりにコンサートを開く,といった歌手もいますね。ほとんどは所属事務所によるコントロールなのですが,ここで過去作品を勝手に再放送されると,プロモーションに合わず,思惑が崩れてしまう。一方,配信事業者側にも言い分があります。映像というものは使わなければお金が生まれない。得られた利益は適正に分配すればよい,新しい市場を作ることが重要だと主張します。この両者の調整も必要となります。

5 著作権

ここからは,コンテンツを作る,使う際に気をつけなければならない著作権について説明します。知的財産権制度(知的財産基本法)の中に著作権と産業財産権(工業所有権制度)があります。このうち著作権は登録が不要で,ものが書かれた段階,演奏された段階で自動的に発生します。出演家の場合は本人の死後50年間,演奏の場合は演奏されてから50年間,権利が発生します。一方,特許など産業財産権は申請が必要で,認可された場合は20年間,権利が発生します。

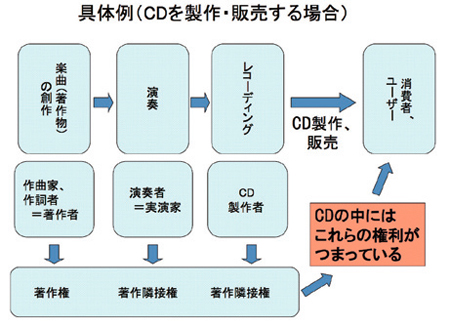

著作権には2種類あって,一般的に使われる著作権は著作物を創出した人(著作者)に与えられます。著作物等を公衆に伝達する者に与えられる権利を著作隣接権といいます。

音楽CDを例にします。楽曲を作った作曲家,作詞家には著作権が発生します。演奏した演奏家と,レコーディングしたCD製作者には著作隣接権が与えられます。CDが販売されると,一定額が著作権保有者に配分されます。最近はCDを勝手に複製したり,動画サイトに投稿したりなどの著作権侵害(不正流通)が増え,対応が急がれます。動画サイトなどは投稿されたものを自動・目視監視し,通報も合わせ,違法だと分かったら,投稿者に連絡したうえで削除します。このようなシステムが出来上がってはいますが,海外サイトなど対応が難しい面も残っています。

6 コンテンツビジネスを取り巻く環境

コンテンツビジネスは国内市場では頭打ちでもあるため,地球サイズでの展開を考えていく必要があります。この際,注意しなければならない点を挙げます。まずは「宗教への配慮」です。アメリカでイスラム教を侮辱した映像が問題になったことがあります。次に「有害情報」,これはポルノ関連です。フランスではクレヨンしんちゃんの一部が児童ポルノであると判断されました。日本では小さい子どもが裸で走り回っていても何とも思われないですが,ヨーロッパでは児童ポルノとなってしまうのですね。「自国文化保護政策への対応」もあります。中国や韓国では日本映画・ドラマへの規制が残っています。「個人情報保護の違い」も気に掛けなければなりません。ネットワークゲームのサーバをヨーロッパに設置したとします。そのサーバにはヨーロッパのユーザのIDやパスワードといった属性が入っています。その属性を日本から参照しようとすると,ヨーロッパの個人情報保護法に違反します。一方,カナダのオンタリオ州では,そこでコンテンツを作成すると助成金が出るというシステムがあります。このようなものは積極的に利用するべきでしょう。

コンテンツの世界展開には,国の補助が必要になると思います。韓国はその点,先進です。映画を作る際には韓国政府が資金援助し,企業が機材など製品を提供します。韓国人タレント・製品による映画が出来上がると,これを韓国文化として東南アジアに輸出します。韓国ブランドが次第に確立され,韓国製品なども売れるという流れを目論んでいます。これは米国が第二次世界大戦のころから,国策としてハリウッド映画を使って米国文化・米国製品を世界に広げたのと同じやり方です。日本政策が無策を続けると,東南アジア市場は韓国に席巻されてしまう可能性があります。

7 求められる人材

最後にコンテンツビジネス業界に求められる人材について触れます。これはコンテンツビジネスだけではなく,あらゆる業界に共通することだとは思いますが,「南カリフォルニア大学(USC)とアメリカ映画協会(AFI)の映像教育」にあった内容を紹介します。南カリフォルニア大学の映画学科は世界的に有名な映画の教育機関です。それには①クリエイティブ(オリジナリティ):我々が今まで気づくことのできなかった斬新な視点を提供する存在②プロフェッショナル:特定のスキル=コラボレーション能力,メディアをプロデュースする能力がある人材③チャレンジ精神を持つ人材─が示されています。そして「幅広い一般教養(文学,歴史,芸術等)を学んだうえでの映画業界の専門知識修得を目指してほしい」と強調しています。

企業では業務を進めるときにピラミッド構造をつくりますが,この善し悪しは別にして,1人が面倒を見きれるのは3人程度まで。なので「映像教育」の中でもとりわけコラボレーション能力がひつようだということになるでしょう。

とにかく耐えるしぶとさと,チャレンジ精神が必要です。ここで私が思うことをまとめ,列挙して講演を終えます。▽会社で提案したら,10に1つ通れば儲けもの▽ベンチャーで何とか生き残るのは10に1つ,まともに大きくなれるのは「センミツ(1000に3つ)」▽矛盾する2つの両方を:数撃ちゃ当たる(但し,ある程度まともな弾で),石の上にも3年▽運と人脈は大切。日ごろから他人に多くの貸しをつくっておくくらいの気持ちが必要─。