Accumu Vol.5

スキゾフレニアと世界のまなざし

国立精神神経センター 精神保健研究所室長 金 吉晴

人間の知覚している世界の姿は仮の姿?

物が見える。見えているのは物だけではない。物と一緒に必ずその背景が,言い換えれば世界が見えている。世界を見ずにたった一つの物だけを見ることはできない。顕微鏡でも望遠鏡でも,視野の中には必ず見られている対象とその背景がある。ゲシュタルト心理学ではこれを図と地という言葉で言い表した。私達が見ているのは単に図としての対象,地としての背景なのではなく,必ずその両者が組み合わさったものを見ているのだ,というのがその主張である。

こういう話をすると,誰でも知らず知らずに次のように考える。まず「世界」という何か箱のようなものがあって,その中に人間や物が入っている。「だから」人が物を見るときには,それが入っている器としての世界を一緒に見ることになるのだ,と。

この説明はたいへん合理的である。一般に科学というのはこういう説明をするものだ。客観的な空間,その中にある様々な物質,その物質と同じように空間に閉じ込められた人間。ここで人間というのも別に1人ではない。何人もの人間がいて,たまたまその1人が私であったり,あなたであったりする。私もあなたも,その他大勢の人間も,同じように振る舞い,活動し,反応するのだと見なされている。

こうした説明は確かにすっきりとしている。しかし,まず最初に客観的な空間や物体があって,その相互作用の結果として私達の実際の体験が生じるのだということになると,これは必ずしもそうとは言い切れない。実際の私達の知覚体験を考えてみると,こうした客観的な図式を意識する前に,まず主観的な雑多なイメージが与えられて,その中から必要な情報を読み取り,それを再構成して世界のイメージを作りあげているのだと思われる。そしてこのように作られた世界のイメージというのも,本当に客観的なものだろうか。人間の精神を離れて独立して存在しているものなのだろうか。多くの学者はこの点に疑問を抱いてきた。

カントという高名な哲学者は,私達の世界というのは,客観的なデータのようにして与えられるのではなく,人間が自分に生まれつき備わった形式を知覚のデータに当てはめて構成しているのだと考えた。この説が正しければ,私達に見えている世界の姿は,人間だけにとっての仮の姿ということになる。動物の種類が違えば当然見え方も違うだろうし,また同じ人間でもこの先天的な認識の形式が障害されれば見え方は異なるはずである。

動物の種類が違えば世界の見え方が違うというのは本当にそうらしい。私達の色彩感覚は可視光線のスペクトラムに縛られており,そのために赤外線と紫外線を見ることができない。赤外線コタツなどといって赤いヒーターのものを見ることがあるが,あれは別に赤外線の色が赤いのではなくて,赤外線に一番近い可視光線として,赤色光が一緒に出ているだけの話である。

従って,赤外線や紫外線の色を見ることのできる動物にとっては,少なくともこの世界の彩りはずいぶんと違ったものになると予想される。色彩だけではない。直線などの輪郭についても,魚や昆虫の視覚に現れたイメージはすいぶんと歪んだものであると推測されている。物体の運動についても,猫などは少し離れた物体はすべて止まって見えるらしい。おまけに眩しい光を見ると目がくらんで物が見えにくくなる。近づいてくる車のヘッドライトを見つめた猫が,避けることもせず呆然と道路の上に立ち尽くしているのはそのためである。

実は人間の目も本当に正確な直線や光を見ているわけではない。視野の横の方の映像を注意して意識すれば,実はかなりぼやけていたり,曲がっていることがわかる。眼鏡をかけていれば,レンズの端の方の映像がずいぶんと歪んでいることに気づくはずである。それでも別に世界が歪んでいるとは思わないのは,私たちが無意識のうちにそうした情報を補正しているからである。考えようによっては歪んで見えている世界の方が本当で,直線的なイメージは人工的だと言うこともできる。しかし普通はそうは思わないのは,やはり人間に備わった認識の形が,不規則な歪みを嫌うということがあるのだろう。

有名な実験では,上下が逆に映る眼鏡をかけた場合でも1週間もすると全く普通に生活ができる。別に上下が逆の世界をイメージしているわけではない。上のコップを取ってくれと言えばちゃんと手を伸ばして取ってくれる。本人には下の方に見えているにも拘らず,その方角が「上」として認識されるのである。

余談だが,絵画の世界に印象派というグループがあった。モネ,マネ,セザンヌ,ルノアールなどである。彼らの特徴は何よりもその斬新な色づかいにあり,例えば黒の代わりに青を使ったり,色をいくつかの原色に分解して配列したりした。その革命的な影響は計り知れないが,実は彼らの一部は実際に色覚が障害されていたのだという説がある。そのために例えば黒色を見ることができず,その代わりに本当に青や紫の色が見えていたということもあり得る。

とすると,彼らにとっては単に自分の見たままの色を使っていただけなのかもしれない。そういえば印象派という言葉の語源は,見たままの姿を写真のようにカンヴァスに焼き付けるということだった。ただし本当の色弱ならば絵の具の黒を見ても青に見えていたはずなので(従って特に黒を避けるということもできないので),例えば非常に明るい光を見たときに特殊な光輝感をもつ,ということだったのかもしれない。

スキゾフレニア

さて,世界について私達が抱いている視覚的なイメージに制約があるとしても,何か他の場合と比べないとなかなかそれを知ることはできない。他の場合の例として,医学がよく引き合いに出すのは様々な疾患である。言うまでもなく視神経に変調があると,私達がごく当たり前だと思っているものがわからなくなる。近視や遠視は説明するまでもないが,例えば遠い物と近い物の区別ができなくなることもある。

以下ではスキゾフレニアという精神失調における視覚認知のことを取りあげてみる。スキゾフレニアは日本では精神分裂病とも言われたが,別にはっきりとした疾患単位ではなく,おそらく色々な原因のものが混ざっているのだろうと考えられている。しかし幻覚,妄想,引きこもりなどの特徴的な症状を示すことから,一つのグループにまとめられることが多い。

視覚異常にとって,なぜスキゾフレニアが興味深いかというと,実はこの病態には視神経などの異常は直接には見当たらない。にも拘らず,後述のように特徴ある空間の認知の障害を示すことがある。しかもそれが対人的な問題や不安と結び付いている。

実は私達の視覚というのは,単に知覚的な情報だけでなく,その時の精神状態によってもかなり左右されている。緊張しているときは周りのことが目に入らないものである。初めて車を運転するときに,歩行者や信号さえも目に入らなくて冷や汗をかいたことは誰しもあるだろう。こうした状態は,精神的な失調を示している患者ではよりひどくなる。このことから逆に,視覚的なイメージの変容を通してその人の精神状態を知る手がかりにしようという発想も生まれてくる。スキゾフレニアの視覚認知に関する知見は,こうした治療的な発想から生まれたものが多い。

風景構成法

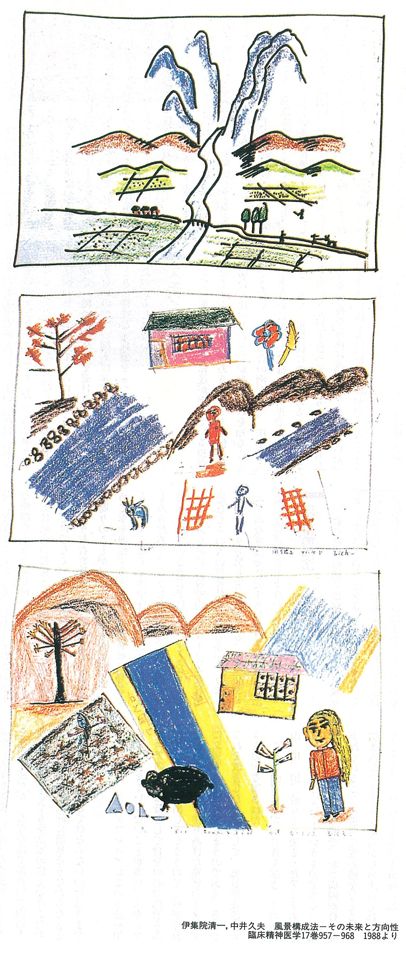

伊集院清一,中井久夫:風景構成法-その未来と方向性-

臨床精神医学17巻957-968 1988より

一般に精神療法では何かのイメージを媒介として患者との交流を進めることも多く,その代表として日本で最もよく発達した手法は箱庭療法である。これは決まった大きさの箱の中に砂を敷き詰め,用意されたアイテム(人物像,動物,家,乗り物,草木など多彩なものが普通は用意されている)から好きな物を選んで配置し,砂の形も自由に変えることによって,自分の気持ちを表現しようとするものである。こうした一見子供っぽい手法を用いることで,言葉ではかえって言いにくい心の内容が次第に表現され,また療法家がそれに応えていくことで,言語ではなかなか達成できない治療関係が深まることがある。

箱庭という発想が日本人に向いているのだろうか,この手法は諸外国に比べて日本では非常に人気がある。なんとなく誰にでもできそうな手法だが,心理療法で最終的に問題となるのはあくまでも療法家の構えの深さなのであり,単に技法的に簡単そうだからなどといって安直に試してはならないのは言うまでもない。

ところが,スキゾフレニアにこの手法を用いるとうまくいかないことが多い。スキゾフレニアの患者は時として自分の心の内容をあまりにも直接に出してしまうので(壁が作れないので),自分で作りあげた箱庭のイメージにショックを受けてしまうのである。そこでこれを改善した方法として,風景構成法というものが考案された。

これは画用紙の周囲に枠を描き,その中に山,川,田,道などの決まったアイテムを患者が描き込んでいくというものである。画用紙という平面的な空間で,かつ周囲が枠で囲まれていることが患者に安心感を与えるし,描き込むアイテムがあらかじめ決められていることも,自分の心をさほど直接に出したという印象を与えないですむ。

この手法を用いて実際に患者の描いた描画の一部を図に示した(伊集院清一,中井久夫 風景構成法-その未来と方向性 臨床精神医学17巻957-968 1988より)。ひとくちにスキゾフレニアといっても先に述べたように本当はいくつもの病気が集まっている可能性があるので,これがスキゾフレニアに特徴的な描画だということは本当は言えない。だからここに示したのは,いくつかの印象的なものを紹介しているのに過ぎない。

私達の知覚する輪郭

これらの描画のうちのあるものを特徴付けているのは輪郭の固さ,色づかいの極端さ,全体の空間構成の乱れ,そして画面の中での空白の存在である。輪郭の固い線はまるで隣り合う別の存在との区別をことさらに際立たせているようでもあり,物というものは決して他と混じり合うことのない線によって囲い取られるのだと主張しているようでもある。そんなことは当たり前ではないか,形というものは線分で区切り取られているものだ,と思われるかもしれない。しかし哲学者のメルロー・ポンティの視覚論や彫刻家のジャコメッティのデッサンが教えてくれたことによれば,物の形というものは決して私達が思い描くような線分によって,あたかも空間をそこだけくりぬいたように存在しているのではない。

ある対象のぎりぎり端の部分,普通に輪郭と呼んでいる場所は,物体の像(イメージ)が背後へと回り込みながら消え去り,あるいは直接には見えない背後から像(イメージ)がわきあがるという,いわば消失と現出との錯綜する地点である。この輪郭の回り込み的な消失もしくは現出という性質によって物体に厚みが与えられ,その物体が決して書き割りのような薄っぺらな板に書かれているのではなくて,その周囲の知覚される空間と同様の奥行きを持っていることが知覚されるのである。

輪郭というものは単に物体と周囲を区切る境界線なのではなくて,物の厚みや奥行きの立ち現れる場所という性質をもっている。私達はそのことを薄々はわかっていて,そのために何かの形を描くときには輪郭の丸みや太さを工夫している。これに対して工学や実験,観察の図面を書くときにはなるべく幾何学的な図形を組み合わせることが求められるが,それはこうした分野で求められているのは個人にとっての生きられた知覚ではなくて,万人にとっての客観的な形だからである。しかし私達が自分の知覚する世界の中に安んじていられるのは,こうしたどこか人工的な匂いのある客観的な知覚図式をもっているからではなくて,奥行きのある個人的な知覚の世界というものに十分に親しんでいるためである(これは客観性というものの価値とは別の事柄である。念のため)。

もし世界についての奥行きのある感じ方ができなくて,図面を引いたような固い認識しかできないとしたらどうだろう。それではまるで下手な書き割りの風景の中に住んでいるようなものである。輪郭というものは片方では客観的な形を支えながら,他方では奥行きのある空間の深みの中へ消え入ることによって,その現れた形をつなぎとめるという不思議な生命感のある場所なのだが,そうしたことの知覚ができないとしたら,世界はひどく味気なく見えるに違いない。その味気のなさというのは決して物体そのものが認識できないということによるのではない。そうではなくて,わからないのは物体と物体との間を満たしているあの深みのある空間の親しさである。

スキゾフレニアの患者(の一部,と控え目に言っておくが)と接していて時々不思議の念に打たれるのは,こうした患者たちが普通の意味での知性とか認識という点では極めて健全であるにも拘らず,時としてある種のわからなさを大変な苦痛として訴えることである。その訴えが不思議であるというのは,それが何であるのかという明確な概念は一向にわからないものの,聞く側の気持ちのどこかではそうした訴えが親しいものであると感じており,本当は私達のよく知っているものなのではないか,という気持ちを抱く点である。

この気持ちが実際に何に由来するのかということには雲の数ほどの主張があるが,おそらくは人間とか物体とかいった「もの」のレベルの問題なのではなくて,物と物との間の関係の問題だということが推測されている。ただしこの関係というのを,右側に物体aがあって左側にbがあり,両者の関係を位置で言えばaがbの何度後方で,体積ならbのx倍,質量ならz倍というような計測的な関係にしてはいけない。視覚空間をあくまで例に挙げるなら,輪郭という不思議な場所によって,物体と空間とが現出と消失のきわどい均衡の上にわかち難く結び付いているような関係,その場所から物質と世界が現出するような関係である。

私達の知覚を支えるもの

私達はスキゾフレニアの一部で,こうした何かがわきあがってくるような場としての輪郭が硬直化していることを見た。そのことはただ物質の形の固さというだけではなく,その物質と世界とがもつ関係が枯れてしまうということも意味している。従って描画を見ると本来風景を構成するはずのアイテムはばらばらに散らばって描かれている。しかもそれらの関係が極めて平面的であって,空間の奥行きに乏しい。時には風景としての空間というものが全くなくて,アイテムがまるで紙の上にシールを貼り付けたように無造作に並べられているだけのこともある。空間にはそもそも何の色も塗られておらず,そもそも空間などというものの存在を認めていないかのようである。

この部分は次のように言うこともできる。まず患者には空間の認知が備わっていない。おそらく疾病のために障害されており,その結果として対象の配列や輪郭が硬直化してくるのだ,と。この言い方はスマートだが「本当」ではない。私達の知覚は,透明な空間の中に物を配列して,次にその相互の関係を考えるというふうにできているのではおそらくない。世界とか空間とかいった,一見果てしのない大きな器のような存在は,意外にささやかな現象をきっかけとして,その無限に反響として一気に作られているのである。

そして治療の上で大事なことだが,世界や空間というものから全く閉じこもっているかのように見える患者であっても,あるきっかけをもって他者との交流の中へと開かれていくことによって,世界を見るまなざしを取り戻すことがある。そのような場合には患者はまさしく,今まで世の中がこんなに生き生きと見えたことはなかった,とか,この病院に来ると建物の形が整っていて,しっかりとしているだけでなくとても優しく感じるのだ,と告げてくれる。

残念ながらこうした変化がいつも長く続くとは限らない。多くはその時々の治療関係の中で生じる一時的なものであるが,しかし時には患者の長い経験の中でかけがえのない価値をもつことがある。そしてもう少し考えると,私達が世界を普通に見ているというのも,どこかで小さな経験を積み重ねてきて,そのうちのあるものが,かけがえのない経験として私達の中に残って現在の知覚を支えているのかもしれない。親しい人を失ったときに世界の様相が恐ろしいほどに味気なくなり,それを見ることすらも不安でいたたまれなくなる,ということがある。とすると,普段知覚している世界の厚みとか親しさというものは,何かささやかな基本的なものと私達との結び付きによって支えられていることになる。この基本的なもののことを精神分析では一次対象,もしくは単に対象という。

とすると画用紙に残された余白は,実は患者がこれまで大切な対象との関係をもてなかった事実の現れであると見ることもできる。そして輪郭の固さは身を守る鎧(よろい)なのかもしれない。そしてスキゾフレニアの精神療法を行う者は,この余白が単なる隙間ではなく,新しい対象の生まれる舞台となることを待っているのである。

文献:

伊集院清一,中井久夫:風景構成法-その未来と方向性- 臨床精神医学17巻957-968 1988