Accumu Vol.5

地上の実験室でクォーク・グルオンプラズマを造る-我々はビッグバン直後に到達できるか

筑波大学物理学系教授 理学博士 八木 浩輔

ビッグバン初期宇宙と物質の相転移

ビッグバンとはバーンという大爆発の意味であるが,ここでは宇宙のビッグバンを指す。我々の宇宙は,約150億年前の大爆発に始まったとされている。現在広大な宇宙をつくるエネルギーが,最初は陽子1個の大きさ約1フェムトメータ(fm=10-15m)より小さな領域に押し込められていた。それが大爆発して,以後ずっと宇宙は膨張し続けているというのである。

ビッグバン宇宙の実験的根拠として,以下の三つを挙げることができる。まず第一は,ハッブルの宇宙膨張則である。ハッブルは,遠方の銀河がどんどん遠ざかっていくことを観測し,その後退速度νと距離rとの間の比例関係ν=Hrを発見した(1929年)。Hはハッブル定数。この後退速度を一点から一定速度で飛び散ったとして,それが一点にあった時は今から,r/ν=1/H ≅ 150億年となるのである。

第二の証拠は,絶対温度2.735K(ケルビン)の宇宙背景放射の存在である。これは,ビッグバン直後には宇宙は高温の火の玉であったこと,その名残りとして現在の宇宙もほのかに暖かいことの発見であり,1965年にペンジャスとウィルソンによるものである。

第三の根拠は,ビッグバン宇宙論が,宇宙における軽い元素,H,He,Liの生成とその存在比をよく説明することである。これはいわばCosmic Cookingと呼ぶことができ,ガモフが1948年に発表した論文「化学元素の起源」にまでさかのぼることができる。

さて宇宙ビッグバンに始まり,始め点状の火の玉が急激に膨張するにつれて,宇宙の温度はどんどん下がってゆく。このとき物質の相の変化が次々と起こり,また最初は一つに統一されていた力(相互作用)の分化も起こる。すなわち,まず重力が分化し,次に強い力,そして弱い力と電磁力の分化である。なお相の変化,すなわち相転移とは,例えばH2O分子の物質が温度が下がるに伴い,水蒸気→水→氷と変化することである。

宇宙の温度が約1012k(太陽の中心温度の約10億倍!)まで下がった時期に,それまでばらばらになって自由に運動していたクォークと強い力の担い手のグルオン(糊の粒子)が1フェムトメータ程度の狭い空間に閉じ込められて,陽子,中性子,中間子などのハドロンが生み出された。これをクォークの非閉じ込め相から閉じ込め相,すなわちハドロン相への相転移という。また前者の状態を,クォーク・グルオンプラズマ(QGP)と呼ぶ。この相転移の起こる時刻は,アインシュタインの一般相対性理論を使って求めることができて,ビッグバン後約10マイクロ秒程度の時刻と推定される。

ここで,転移温度が1012k,転移時刻が10-5秒とか述べたが,これはあくまでも理論的推定値である。本当はどうなのか。そもそもこのような相転移は起こるのか。これらの疑問に答えるには,地上の実験室で実測をしてみるしかない。以下はその実験の話である。ただしその前に,もう少しクォーク,グルオン,強い力について知っておく必要がある。

ハドロン,クォーク,強い力

ハドロンとは強い相互作用をする粒子群で,陽子や中性子などのバリオン(重粒子)と,湯川秀樹が予言したパイオンなどのメソン(中間子)の総称である。実はハドロンは素粒子ではなく,クォーク(q)と呼ばれる「素」の粒子から構成されている。クォークには半端電荷に2/3 eをもつu,c,tと,同じく-1/3 eをもつd,s,bの合計6種類が存在する。eは電気素量。バリオンは3個のクォークqqqから,メソンは1個のクォークと1個の反クォーク(|q)とから成る。すなわちq|q。

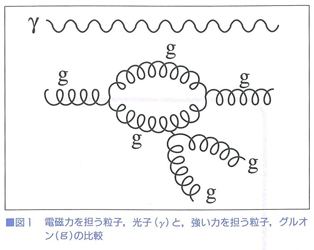

クォーク間には力が働き,この相互作用を担う粒子はグルオン(糊の粒子)と呼ばれる。クォークとグルオンは,色ないしは色電荷と名づけられた内部自由度をもつので,クォークとグルオンを用いて素粒子の世界を記述する力学を,量子色力学(QCD)と呼ぶ。この名称は,荷電粒子間の電磁相互作用を記述する力学の量子電気力学(QED)と対比される。グルオンは電磁相互作用を担う光子に相当し,両者とも質量ゼロのボーズ粒子であるが,次のような大きな相違がある:グルオン自身色電荷をもち相互作用し合うが,光子自身は電荷をもたず相互作用しない(図1)。この結果,QCDはQEDに比べて非線型性等のはるかに複雑な構造をもつ。従ってQCDを数式的に解くのは大変難しい。そこで,四次元時空を有限個の格子点に分け,高速大型コンピュータを用いて解を見つけようとする格子QCDの方法などが採用されている。

QCDは上記のグルオンの特性から,次の二つの特徴をもつ。その一つはクォークの閉じ込めと言われる現象である。クォーク間の相互作用ポテンシャルは,ちょうどクォークをひもでつないだと同様に振る舞う。すなわちクォーク同士は離れる程ポテンシャルエネルギーは増加し,従って,ある一定距離以上離れられない。これがクォークの閉じ込めで,半端電荷をもつクォークが単一に観測されず,ハドロンとして束縛された形でしか観測されない理由となる。一方,距離がゼロに近くなるとクォーク間のポテンシャルは小さくなり,クォーク同士はあたかも相互作用のない自由粒子ガスのように振る舞う。これがQCDの第二の特徴で,クォークの漸近的自由性と呼ぶ。この性質は具体的には,クォーク間の高エネルギー衝突(うんと近づく!)で実現する。クォークとグルオンの集団が高温度の環境にあっても,相互作用は平均的に高エネルギーで起こるので,漸近的自由が具現化する。

さて,核子(陽子と中性子の総称)群からできている原子核を何らかの方法で圧縮し,核物質の密度を通常の原子核の密度ρ0より大きく増加させることを考える。その際まず注意したいのは,通常の原子核自体が,その密度ρ0が1cm3当たり3億トンという途方もない高密度物質であることである。その原子核を圧縮してゆくと,クォーク間の平均距離が狭まり,漸近的自由のためにクォークは閉じ込めから解き放される。従って,原子核はクォークとグルオンの一様な物質,すなわちクォーク・グルオンプラズマ(QGP)に相転移することが期待される。これはQCD相転移と呼んでもよい。通常の原子核の密度を何倍に圧縮したらQGP相に転移するかの目安として,原子核内の空間がほとんど核子で覆われて核子同士がくっつき合うようになる状態を求めるとよい。約5倍程度以上に圧縮すればよいことになる。

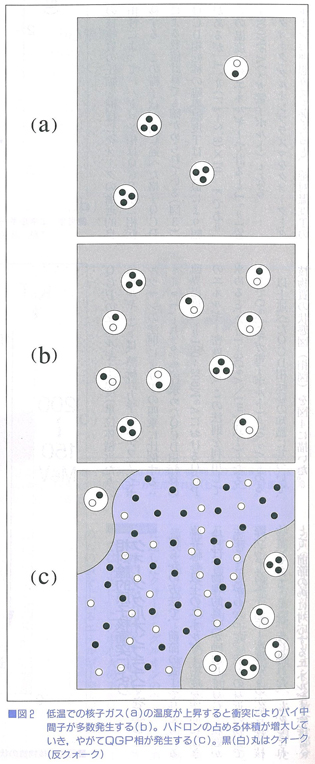

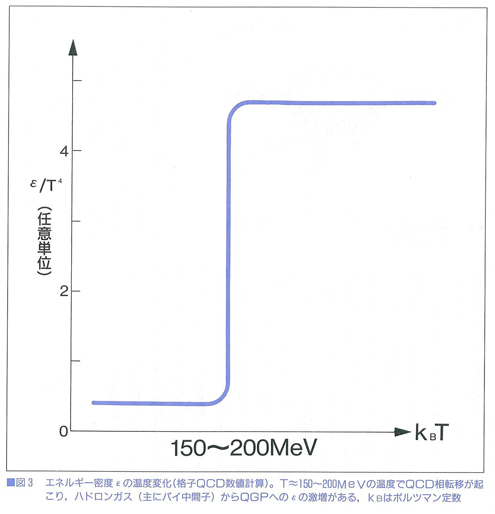

ところで,核物質の密度を増加させる代わりに,系の(絶対)温度Tを上昇させても同様なはずである。温度が上がると核子の運動エネルギーが増加し,核子同士の衝突がより頻繁に起こる。この衝突により中間子,特に最も軽いパイ中間子が数多く生成される(図2)。この中間子と核子及び中間子との衝突により,さらに中間子が発生する。こうして温度Tの上昇により,核子及び中間子群,すなわちハドロンの粒子密度が増大する。従って,前述の核物質の圧縮と同様にクォークの漸近的自由性によって,ハドロン相はQGP相に相転移する。この様子は,前に述べた格子QCDによる数値計算でも確かめられている(図3)。QCD相転移の臨界温度Tcは,近似により幅があるが,Tc ≈ (1.7~2.3)×1012kであり,この温度を熱エネルギーで計るとTc ≈ 150~200MeV(メガ電子ボルト)となる。

クォーク・グルオンプラズマをクォークとグルオンの理想ガスと考えると,絶対温度TのQGPのエネルギー密度(単位体積当たりのエネルギー)εは,熱統計力学のステファン・ボルツマンの法則によりTの四乗に比例する:ε=aT4となる。先程求めたQCD相転移の臨界温度Tc ≈ 150~200MeVにおけるQGPのエネルギー密度εcを,この法則を利用して求めるとεc ≈ 1~3GeV/fm3(式1)となる。ここでGeV(ギガ電子ボルト)=109eVである。

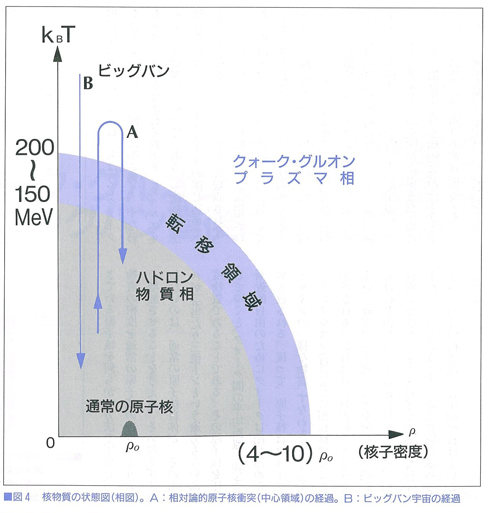

以上述べたQCD相転移の知識に基づいて,核物質の状態図(相図)を図4に描いた。

相対論的原子核衝突によりクォーク・グルオンプラズマを造る

何らかの方法で,前節の式1で与えられる臨界値εc以上のエネルギー密度を空間に注ぎ込めば,物理的真空が励起してQGP状態が生ずることがわかった。我々の身近の物質で際立って高エネルギー密度のものが原子核(核物質)であることは,先に触れた。しかしそれとて,前節のρ0に対応するエネルギー密度ε0=0.14GeV/fm3であって,εcの値の1/7~1/15程に小さい。それでも,原子核を「たね」にして,クォーク・グルオンプラズマ生成にアタックするのが最も近道であることは明白である。なるべく大きな体積の熱平衡状態にあるQGPを造り出したいので,大きな,従って重い原子核を利用するのがよい。

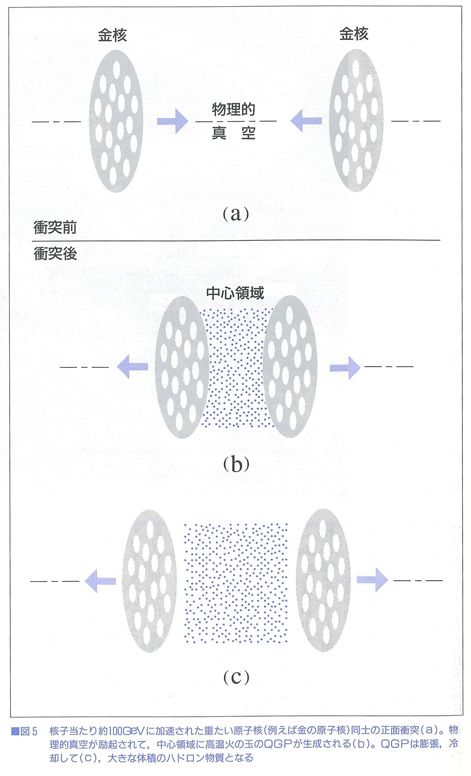

そこで図5に示すように,核子当たり100GeVに加速された金の原子核同士を正面衝突させてみる。金原子核は,質量数(核子の総数)が197もあり,十分に重くかつ大きい。核半径は約7フェムトメータである。全体としては,20TeV+20TeV(テラ電子ボルト=1012eV)の原子核・原子核衝突となる。なお,100GeVの核子当たりの運動エネルギーは,核子の静止質量エネルギー約1GeVに比べてはるかに大きいので,このような衝突を,相対論的原子核衝突と呼ぶ。

図5のような正面衝突は,具体的には衝突型加速器(コライダー)によって実現する。コライダーでは,衝突する2個の原子核の重心は,常に静止している。従って,加速エネルギー,すなわち実験室エネルギーがそのまま重心系エネルギーとなって原子核の衝突・励起に利用されるので,大変エネルギー効率がよい。図5で金原子核が進行方向に収縮しているのは,相対論的効果のローレンツ収縮のためである。

さて,金原子核同士が正面衝突すると,核内核子の大部分は互いに相手の原子核を突き抜けて,少し減速されるものの,なお速いスピード(光速cに近い)で前後方に走り去る(図5b)。従って,衝突後それぞれのビーム進行方向の最先端部に,バリオンを多数含む部分がある。一方衝突中心領域には,通り過ぎた核子群の減速によって放出されたエネルギーを蓄えた高温火の玉が発生する。ミクロに見れば,衝突から約1fm/cの時間内にクオーク同士が衝突によってその数を増やし,さらに衝突を繰り返すことより運動量分布が熱平衡に達したクォークとグルオンのガスができあがるのである。すなわちQGPの生成である。

では本当に,この中心火の玉領域に,式1のεcの値を上回るエネルギー密度が生まれているのか。このことは,陽子・陽子衝突実験のデータ等を利用して推定することができる。答は,核子当たり100GeVの運動エネルギーをそれぞれもつ,金原子核・金原子核の正面衝突においては,衝突中心領域にはエネルギー密度ε ≈ 5GeV/fm3の高温火の玉が生成されることが確かめられるのである。すなわち,地上の実験室で初めて,クオーク・グルオンプラズマを造り出すことが可能となりそうである。

クォーク・グルオンプラズマのシグナル

それでは,どういう物理量を測定し,いかなる結果になれば,クォーク・グルオンプラズマ(QGP)の生成を確認したことになるのか。これはQGPのシグナルの問題と言われ,大変重要な課題であり,色々検討がなされている。その際注意すべきは,そのQGPシグナルが単なる高温ハドロン相の存在だけからも説明可能とはならないかである。従って,QGP相及び高温ハドロン相の区別のために十分配慮された測定がなされなければならない。

高温プラズマ状態が生成されていることを調べる標準的な方法は,高温で「明るく輝いている」QGP相から大量に熱的に放射される光,すなわち光子の測定である。さらに仮想光子からのレプトン対(電子・陽電子対及びμ-粒子・μ+粒子対)は,クォークと反クォークの対消滅(q+q-→e-+e+あるいは→μ-+μ+)から生成されるので,QGP中のクォークの運動状態を直接反映することになる。光子やレプトンは強い相互作用をしないので,周辺に存在するハドロンとの二次的散乱を起こさずに高密度反応領域から抜け出してくる。従って,光子やレプトンの測定から,原子核・原子核衝突初期に生成されたQGPの温度や密度に関する情報を直接得ることができるのである。

次にQGPのシグナルとして,QCDにおけるデバイしゃへい効果の観測を挙げよう。電磁(QED)プラズマに関してよく知られた現象として,デバイしゃへいの効果がある。これは,プラズマ中に電荷をもち込んで静電ポテンシャルが造られても,プラズマ中の電子がそれを打ち消すように振る舞うというものである。この効果のために,温度と密度で決まる距離(デバイ半径)以上には静電ポテンシャルの影響が及ばなくなる。QGP,すなわちQCDの場合にも同じ効果が考えられる。デバイしゃへいによってクォーク間の色電場がQGP相中ではしゃへいされるために,デバイ半径より大きなハドロンは壊されてしまうと考えられる。例えば,cクォークとその反クォークc-とからできているj/ψ中間子を考えてみよう。相対論的原子核・原子核衝突で発生するj/ψ中間子群の生成量を測定する。その際,QGPが生成される正面中心衝突を選択すると,j/ψの生成量が中心からはずれた場合に比較して減少することが期待されるのである。同じような減少効果は,実はハドロン相における終状態相互作用等でも期待されるのである。しかしながら,仰中間子生成量がQGP中のデバイしゃへいの効果による場合には,横運動量の大きなj/ψ中間子は速やかにQGP領域を抜け出ると考えられるために,しゃへい効果は現れない。従って,しゃへい効果の横運動量依存性を十分に測定すれば,QGPによる効果と他の効果とを区別できよう。

相対論的高エネルギー原子核正面衝突実験では,荷電粒子の生成多重度は極めて大きい核子当たり100GeVの金原子核・金原子核の正面衝突を例にとれば2回の衝突で約5000個の荷電粒子が生成・放出される。この高い粒子密度の中で,粒子を識別して目標とするQGPシグナルを測定するには,バックグランドの除去や測定装置の分割数の多さ等々に関して,これまでの原子核実験や素粒子実験では経験したこともない諸々な技術的問題を解決しなければならない。

衝突型加速器リックと測定装置フェニックス

リックRHICとはRelativistic Heavy Ion Collider(相対論的重イオン衝突器の略名であり,米国ニューヨーク州ブルックヘブン国立研究所BNLにおいて,1998年完成を目指して建設中の衝突型加速器である。完成の暁には,今までたびたび例に挙げた,金の原子核同士をそれぞれ100GeV/核子に加速して,正面衝突させることが可能となる。勿論世界最初の高エネルギー重イオン衝突型加速器である。

図6にリックの航空写真を示した。写真からわかるように,リックは四段から成る複合加速器系で,静電タンデム加速器→ブースターシンクロトロン→AGS(Alternating Gradient Synchrotron=磁場勾配交替型シンクロトロン)→リック主リングから構成されている。リック主リングは,超伝導電磁石約1700個を並べた周囲3.8キロメータのコライダーであり,わが国の筑波研究学園都市の高エネルギー物理学研究所にある電子・陽電子コライダー・トリスタンの主リング(周囲3.0キロメータ)より一回り大きい。BNLでは,すでにAGSまでの三段加速により,金イオンビーム(核外のすべての電子が剥ぎ取られたプラス79荷のイオン)が11GeV/核子に加速されて,実験室に固定された金標的核を使った衝突実験が行われている。第三節で触れたように,固定標的実験では加速エネルギー効率が大変悪く11GeV/核子の実験室系エネルギーを重心系に換算すると,4.7GeV/核子となってしまう。でもなぜリックのように,コライダーを造って核子当たりの重心系エネルギーを100GeV+100GeV=200GeVのように格段(40倍以上!)に増大させなければならないのか?答は,QGPの生成でキイになる量,原子核衝突で発生する初期エネルギー密度εiが重心系のエネルギーの対数でしか増大しないからである。そして第二節の式1で与えた臨界値εcを十分に上回る必要があるからである。

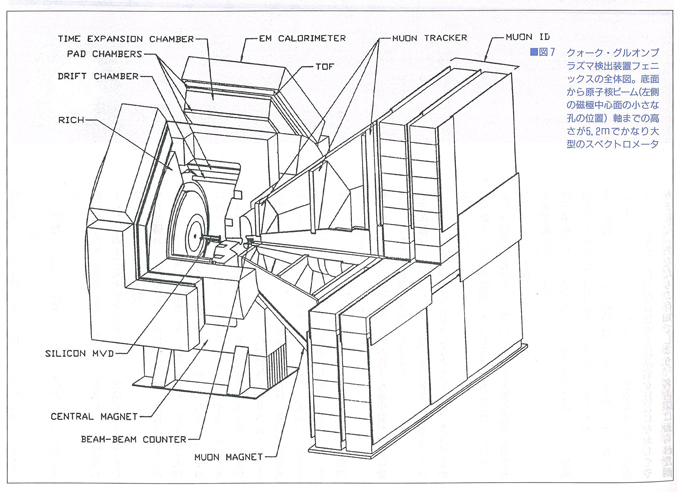

次に測定装置フェニックスPHENIXとは,Photon Hadron and Electron in Nuclear Interaction eXperiment(原子核相互作用実験における光子,ハドロン及び電子)の略名であり,勿論「不死鳥」のフェニックスの語呂合わせである。測定装置フェニックスの概略図を図7に示した。

第四節で述べたように,クォーク・グルオンプラズマを検出するためには,原子核・原子核衝突で発生するハドロンのみならず,光子やレプトンを検出することが必須である。フェニックスはそれを目的として,衝突点(装置中心点)を囲んで色々な種類の検出器群が配置されている大型スペクトロメータである。荷電粒子の運動量を分析する電磁石も配備されている。

そもそも衝突型加速器リックは,全世界の研究者に開放されている加速器である。そして測定器フェニックスは,QGP検出用測定装置としてプロポーザルを全世界から公募して採択された国際プロジェクトである。実際,日米露中韓加伯瑞独印の10ヶ国,45研究機関,約250名の研究者が,それぞれ分担して測定器の建設を進めている。国際執行委員会が全責任を担っており,筆者もその一員である。日本からは,筑波大,東大,東大原子核研究所,京大,広島大,高エネルギー物理学研究所などから約40名(大学院生を含む)が参加している。日本人研究者は,フェニックスJグループを組織し,以下のようなフェニックスの主要検出器を独自に開発・建設しつつある:高分解能粒子飛行時間測定器(筑波大),リング像チェレンコフ測定器(東大),トリガー用ビームカウンタ(広島大)など。

わが宇宙開闢の折に存在したと推定されるクォーク・グルオンプラズマを,相対論的重イオンコライダーと特色ある測定装置を利用して,地上の実験室で初めて生成し検出しようとする試みは,壮大で夢のある計画である。これは,物理研究者のみならず多くの人間の知的好奇心を掻き立てるのではなかろうか。