Accumu Vol.4

バイオの主役 DNAとは

京都大学名誉教授

小関 治男

昨今はバイオの時代などと言われ,バイオサイエンスやバイオテクノロジーに関連した記事が毎日のように新聞やテレビを賑わしている。そして,それにつれてDNAという語もかなり日常的なものとなってきた。DNAはデオキシリボ核酸(deoxyribo nucleic acid)の略号であり,遺伝子の実体として今世紀半ば頃から急速にクローズアップされてきた生体高分子の一種である。核酸の発見は古く1860年代にさかのぼり,メンデルの遺伝法則(1865年)とほぼ同時であるが,実際にこの二つが結びついたのはそれから約1世紀を経た1950年頃のことであった。しかしながら,その後の発展は科学史上でも稀にみる急速なものがあり,DNAを基調とする分子生物学の進展によって,10年あまりの間に生命の基本機構が分子的実体を踏まえて理解されるに至った。そして第四・四半世紀に入った頃には,実際に各種生物から個々の遺伝子を単離して増幅する遺伝子クローン化法,あるいはその構造を逐一解析するための塩基配列決定法など,DNAに関する画期的な研究技術が次々と開発され,遺伝子を手がかりとして基礎から応用にわたる多彩な分野で新しい局面が開けてきた。バイオ時代の幕開けである。

生物はDNAに情報化されている

生物は生物からしか生まれてこない。生まれてくるのは常に親と同種の生物である。普段は気にも留めない自然の摂理であるが,実はこのあたりまえのことを支えてきたのがDNAである。DNAなしに生物はありえない。全ての生物にはそれぞれに固有のDNA分子のセット(ゲノムという)が具わっており,細胞から細胞へ,そして親から子へとそのコピーが遺伝情報として連綿と受け継がれていく。ゲノムにはその生物の発生から,個体の維持や行動パターンに至るまで生物の全てが記されている。ただし,実際に生物を形成し,諸種の生命活動を営んでいる主役はタンパク質であり,DNAには直接的な意昧での生物的活性はない。DNAにあるのはそれらの機能的タンパク質を作るための「情報」である。生体には実に多種多様なタンパク質が存在し,それぞれの役割を演じているが,どのタンパク質もDNAの情報なしには作られない。各タンパク質ごとにそれぞれ異なるDNA,すなわち遺伝子が対応するが,それらは個々別々の分子として存在するのではなく,長大なDNA分子上の特定の領域が遺伝子に相当する。

生物といえどもやはり物質の世界には違いない。自然界の中で物質を秩序だてて集積しつつ生物という自己保存的な有機体を形成していくのは,一見熱力学的なエントロピー増大の法則に反するようにも思われる。しかし,結局この問題は,生物には物質を並べるための情報,つまり負のエントロピーとでもいうべきものがあるということで決着し,特に物理的法則に矛盾するわけではないということになった。今世紀半ば頃から進展してきた分子生物学の最大の成果は,生物におけるこの「情報」という概念をDNAという分子的実体に立脚して確立したことであるといっても過言ではない。では,そのDNA情報とはどんなものか。まずDNAの基本構造から簡単にふれていこう。

DNAの構造

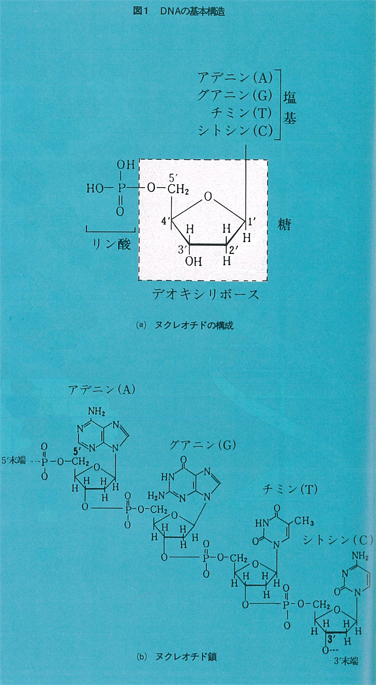

DNAは図1(a)に示すようなヌクレオチドと呼ばれるエレメントが一列に重合した糸のように細長い分子である。各ヌクレオチドには,アデュン(A),グアニン(G),チミン(T),シトシン(C)と呼ばれる四種の塩基のいずれかが結合しており,どのヌクレオチドにも共通なリン酸と糖の部分で図1(b)のように連鎖しつつ四種の塩基A,G,T,Cの配列順序によって,それぞれの遺伝子に特異的な情報を表すというのがその基本である。したがって,情報という見地からDNAを記述するにはA,G,T,Cという四種の文字の一次元的な文字列で充分である。現在では世界の各地から毎日のようにDNA塩基配列に関するデータが報告されており,膨大な量の情報がDNAデータバンクに収集されて広く利用されている。バイオサイエンスの進展はコンピュータや通信技術の発達にもまた大きく依存してきた。

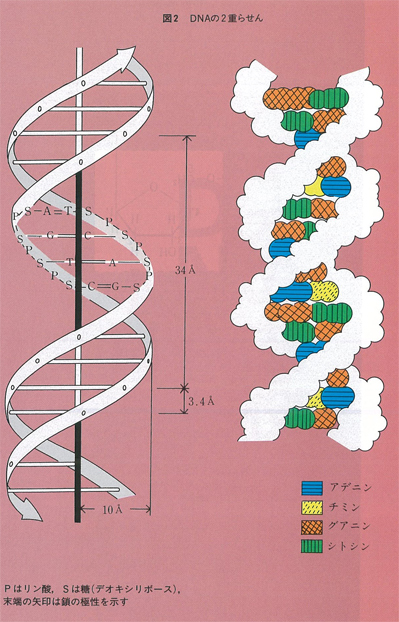

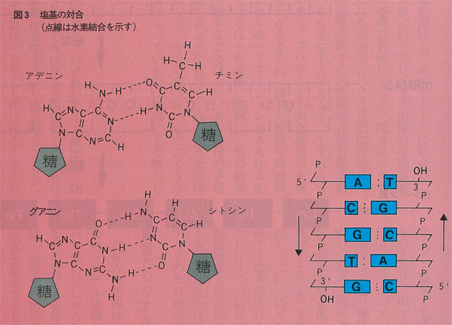

DNAは実際には図2に示すように二本のヌクレオチド鎖が絡みあって二重らせん構造をとり安定化している。DNA鎖には図1(b)に示すように5’末端と3’末端があり,ちょうど磁石のN,S極にあたるような極性(方向性)がある。二重らせんでは二本のDNA鎖は互いに逆方向にあり,向き合った塩基は一方がAなら相手はT,TならA,GならC,CならGというように,AとT,GとCがそれぞれ水素結合で結ばれて塩基対(base pair)を形成している(図3)。対合した塩基は同一平板上にありA:T,G:C対はいずれも約11Å(オングストローム)でちょうどらせん階段の踏み板のような形で巻き上がっている。塩基対を形成する個々の水素結合は弱いものであるが,多数の結合によって,部分的にほどけることがあっても全体としての二重鎮構造は安定に保たれるようになっている。どんなに長いDNA分子でも全長にわたってこの塩基対合則が成立しており,二本の鎖の塩基配列は互いに相補的な関係にあるという。これはDNAが複製する際に,二本の鎖がほどけつつ,それぞれの鎖が鋳型となってそれと相補的な塩基を並べていくからである。複製が完了すると元と同じ二本鎖DNAのコピーが二本できることになるが,その過程ではコピー機のように原稿と同じものを複写するのではなく,写真のようにネガからはポジ,ポジからはネガを写し取っている。この相補性という概念は,複製に限らず,DNAからタンパク質への情報伝達においても常に成立し,核酸の関与する分子機構の重要な根幹をなすものである。

ゆとりの暗号

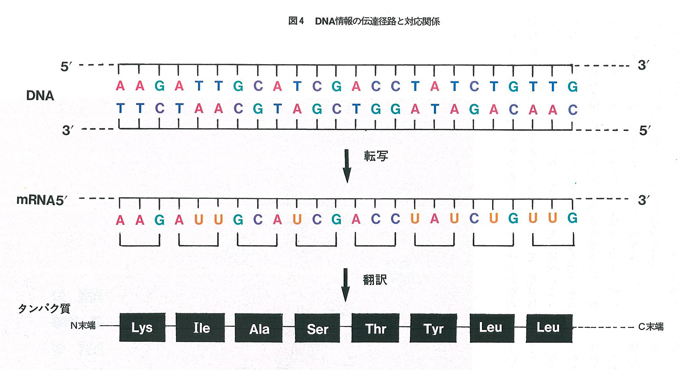

DNAは二本鎖であるが実際に情報を担っているのは,そのうちのどちらか一方である。どちらの鎖に情報があるかは領域ごとにまちまちであるが,それらはまず一本鎖のRNAに「転写」され,そのRNAの塩基配列がタンパク質に「翻訳」される。RNA(ribo nucleic acid)はDNAと同じ核酸の一種であり,ヌクレオチドの糖の部分がリボース(図1(a)の2’の位置がOH)で,塩基はチミンがウラシル(U)になっている。先に述べたようにDNA情報は主としてタンパク質に対するものである。タンパク質は多種多様であるが,その構成要素は20種のアミノ酸である。タンパク質の基本構造はアミノ酸が一列に重合したペプチドであり,アミノ酸配列に応じてペプチドは自然に折れ曲がり,特異的な立体構造をとって機能を発揮する。したがって,DNAそのアミノ酸配列さえ決めればよいことになる。A,G,T,C,4文字の並び方で20種のアミノ酸の配列を決めるのは,モールス符号で文章を書くようなもので,DNAの場合は3個の塩基で1個のアミノ酸に対応している。3個の塩基の順列組合せは64通りあり,このうちの61種がいずれかのアミノ酸に対応している。表1の遺伝暗号表はこの関係をまとめたものであり,一種のアミノ酸に複数個の暗号が対応している場合も多く,全体としてかなりゆとりのある暗号系になっている。そのため,突然変異などによる塩基の変化が必ずしもアミノ酸の変化をもたらすとは限らないことになる。この暗号表は生物全般に普遍的なものとされ,一般にDNAから転写されたRNA(メッセンジャーRNA,mRNA)の塩基配列として表記されている。図4はこの表に準拠したDNA,RNA,タンパク質問の対応関係を示したものである。

ファジーな識別

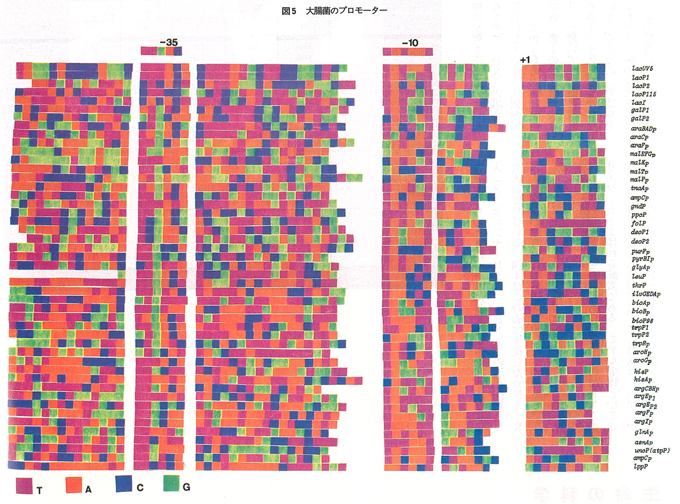

DNAの塩基配列をmRNAに転写するのはRNAポリメラーゼとよばれる酵素である。モデル生物として詳しく研究されてきた大腸菌では,この酵素は一種類しかなく,全ての遺伝子が同一の酵素で転写される。酵素はまずDNA上の特定の領域(プロモーター)に結合し,3’→5’方向のDNA鎖に沿ってDNAと相補的な塩基配列のRNAを5’→3’方向に合成していく。図5はプロモーター配列の例を示したもので,RNA合成の開始点(+1)から逆方向に約10塩基遡った-10領域と約35塩基遡った-35領域とに,それぞれTATAAT,TTGACを基調とする配列があり,プロモーターの主要部分を構成している。図からわかるように,両者の配列や両者間の塩基数などにはかなりのバリェーションがみられるが,RNAポリメラーゼはそれらを適確に識別し,他の領域からRNA合成を開始することはない。各人各様の手書き文字を同一と判読するようなもので,脳のような高次のコンピュータに限らず,分子のレベルでもこのようなファジーなシステムになっているのは如何にも生物らしくて興味深い。

正確な送り機構

mRNAの塩基配列をタンパク質のアミノ酸配列に翻訳するのは,リボソームと呼ばれる小顆粒の上で行われる。紙面の関係で詳細は省略するが,遺伝暗号(コドン)をアミノ酸対応づけるのはtRNAと呼ばれる小さなRNA分子である。tRNAはそれぞれの分子に特異的なアミノ酸を一端に結合し,分子中央の3塩基(アンチコドン)でリボソーム上に現れたコドンと相補的に結合する。翻訳はmRNA上の特定のAUGコドンから始まり,リボソーム上を3塩基ずつ,つまり1コドン分ずつ送られながらtRNAの仲介によって対応するアミノ酸を次々と連結していく。そして表1にナンセンスと記されたUAA,UAG,UGAのいずれかが出てくると,それらには対応するtRNAがないためその時点でタンパク質の合成が終止し,翻訳が完了する。一つのタンパク質に対する遺伝子領域とは,AUGで始まりナンセンスコドンに至る3の倍数個の塩基配列ということになる。DNAやRNAに各コドンごとの区切りがあるわけではなく,1塩基でもずれればそれ以降の読み枠は全く別のものとなり,似ても似つかぬタンパク質ができることになる。したがって,開始コドンの設定とそれにつづく3塩基ずつの送り機構は非常に正確なものでなければならない。高等生物の遺伝子にはしばしばイントロンと呼ばれる余分な塩基配列が介在し,最終的に一本のタンパク質分子となるべき情報が分断されていることが多い。しかし,これらのイントロン配列は転写されたRNAの段階で1塩基のずれもなく正確に除去され,できあがったmRNAでは結局はAUGからナンセンスに至る3の倍数個塩基という形になる。このように,生物にはファジーな局面とともに,1塩基もゆるがせにできないような,ゆとりのない厳密な機構もまた共存していることになる。

鋳型とシグナル

DNAの情報は大きく分けて鋳型情報と位置指定のためのシグナル情報とに分類される。前者はRNAやタンパク質に写し取られ機能を発揮するための塩基配列,すなわち遺伝子本体にあたる情報である。これに対し後者は,転写や翻訳の開始点や終止点などDNA上の特定の位置を指定するもので,最終的な遺伝子産物には現れない塩基配列である。シグナルは一般に特定のタンパク質などが特異的に結合するための塩基配列であり,各種遺伝子の上流域にはその発現を調節制御するための諸種のシグナルが配置されている場合が多い。膨大なDNA塩基配列の中から,発生の段階,分化した器官や組織,あるいは環境の変化などに応じて適確な遺伝子情報を引き出していくためには,これらの諸種のシグナルが不可欠であり,ゲノム上ではシグナルと鋳型が合目的的に実に巧妙に配置されている。しかしながら,この両者は本質的には互いに独立したものであり,例えば,あるシグナルから転写が開始すると,それに連なる塩基配列が情報的に意味のあるものかどうかは,転写マシーンの関知するところではない。タンパク質合成やDNAの複製についても同様である。そして,そのために30億年ともいわれる長い進化の過程で情報的に変化した多数の突然変異が蓄積し,現在のような生物の多様性が生まれてきた。最近の遺伝子工学もまたこの点を利用したものであり,大腸菌のシグナルにヒトDNAを繋げば,大腸菌でヒトの遺伝子を殖やしたり,ヒトのタンパク質を生産させたりすることも可能となる。

ゲノムからのアプローチ

ゲノムDNAにはその生物の全てが情報化されて記されている。では一体どのくらいの長さのDNAなのだろうか。大腸菌のゲノムは約470万塩基対(bp)の一本のDNAであり,両端が閉じてエンドレステープのようになっている。塩基対間の距離は3.4Åであり(図2),全長約1.5mmと推定される(300万文字/1mm)。遺伝学でよく用いられてきたショウジョウバエのゲノムは大腸菌の約40倍(180×lO6bp)で4本の染色体に分かれている。ヒトのゲノムは総計約32億bp(1m)で23本の染色体を構成している。単純な文字数の比較ではエンサイクロペディア全巻,あるいは新聞の朝・夕刊を併せた11年分に匹敵するが,実際に有効な情報を担っているのはその約5%程度と考えられている。膨大な文字数ではあるが,このヒトという複雑な生物が,たったこれだけの字数で書けるのかという感じがしないでもない。いずれにせよ,生物がそれぞれのゲノムDNAに一次元化されて記述されているとすれば,その全塩基配列を解析し,そこから情報を読み取ればその生物の全容がわかることになる。生物に対する一つの新しいアプローチがDNA研究から開けてきたわけで,ヒトゲノムを対象とする壮大なプロジェクトも国際的協力のもとで既に始まっている。