Accumu 京都コンピュータ学院創立50周年・京都情報大学院大学創立10周年記念式典

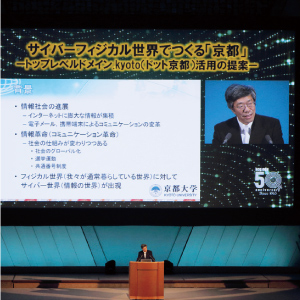

記念講演会サイバーフィジカル世界でつくる「京都」

トップレベルドメイン.kyoto(ドット京都)活用の提案

京都大学 情報環境機構長・学術情報メディアセンター教授

美濃 導彦 氏

本日は「サイバー世界」「フィジカル世界」「京都」,それに「トップレベルドメイン」の4つのキーワードでお話ししたいと思います。最近,サイバーフィジカル世界という言葉がしきりに使われています。これをどうつくり上げていくか,そして「.kyoto」(ドット京都)をどのように活用していくかについて論じます。

まず背景について触れます。情報社会の進展です。インターネットには膨大な知識が集積していますね。最近はビッグデータと呼び,この量が極端に大きくなっているのが特徴です。さらに,電子メール,携帯端末,スマホなどが発展し,人間がいつでもどこでもコミュニケーションをとれるようになりました。情報革命という言葉が使われますが,この本質はコミュニケーションの方法が変わったというところにあり,それは社会の仕組みそのものを変えつつあると言えます。最近の話題を取り上げるだけでも,選挙運動のネット解禁や,共通番号制度の導入が決まったことなどが挙げられます。共通番号制度は,サイバー世界の中で人を区別するためにIDをつけなければ管理できないため採用されたということです。ついに人間に番号をつけて,それをサイバー世界で管理しようという時代になりました。

キーワードに掲げたフィジカル世界とは,我々が通常暮らしている世界。サイバー世界とは情報が集まった世界というふうにとらえていただきたいと思います。

まずフィジカル世界(実世界)について説明します。我々が暮らしている普段の世界のことですね。この世界には物理的な時空間があり,3次元世界の中に時間が一方向に流れているという制約を受けています。この世界では,人間同士が時間と空間を共有し,同じ場所に集まって同じ時間に存在するというのがコミュニケーションの大前提でした。

京都は千年の都と言われ,世界に誇れる文化と伝統があります。一方で京都は新しいもの好きという側面がある。最近ではiPS細胞の山中先生に代表されるように,新しいものが好きというだけでなく,新しいものを生み出そうという文化があると感じます。疏水整備や路面電車,それに計算機・情報教育も京都大学,京都コンピュータ学院,京都情報大学院大学などが日本で先駆けて手掛けています。

伝統を守るということは,事業が継続されるということですが,決して同じことを続けるという意味ではありません。捨てるものは捨て,新たなことを始める。京都にはこのような精神があるため,千年の都が続いてきているのだと思います。考えてみますと,今我々が持っている資産は,過去の遺産。これから次の世代に何を残し,何を京都の伝統としていくのかを考えていかねばならないと思っています。

京都大学は世界でトップレベルの研究大学です。世界中から人材が集まってきます。昨今はグローバル人材を育成しようと,松本紘総長が中心となって改革を進めているところです。ただ残念なのは,育った人材がなかなか京都に残ってくれないこと。育成するのは「グローバル人材」ですので,文字通り世界で活躍してくれればいいのではないか,というとらえ方もありますが,やはり少しは残って京都のために頑張っていただきたいと思います。スタンフォード大学はシリコンバレーに卒業生が残るような下地を作った。そのようにすると,さらに世界から人材が集まってくる。京都もそのようなことを考えていったらどうだろうと思います。

サイバー世界の出現について触れます。人は端末を持っていれば,サイバー世界にアクセスできます。この世界には大きく2つの特徴があります。ひとつは情報の共有や流通でつくられる世界であること。膨大な量の情報が蓄積され,Gooɡleなどが検索エンジンを提供し,ユーザはそれを使って得たい情報がいつでもどこでも手に入ります。ここで言われているのは,膨大な情報があるので人間は知識を持たなくていいのか,分からないことがあればサイバー空間にアクセスすればそれで済むのか,ということ。エンプティーブレインという言葉があります。知識はサイバー世界の中にあるので,脳の中がどんどん空っぽになってもいいのではないか,というようなことまで議論されています。

もうひとつの特徴は,サイバー世界は人間同士のコミュニケーションツールであること。FacebookやTwitterなどが出現し,そこに情報を流すことによって同時コミュニケーション,非同期コミュニケーションがサイバー世界を介してできるようになりました。

このサイバー世界には構造があって,利用するにはIDが必要です。まずサーバにつけるIDはURLと言われているもの。これはサイバー世界における住所にあたるものです。これは最近,どんどん長くなっていく傾向にありますね。ただしこれにはルールがあり,いくら長くなっても分かるようになっています。いわば機械の方につけたIDと言えます。

一方,人間の方につけたIDは,電子メールアドレスがそれにあたります。この2つのIDによって,サイバー世界が出来上がっていると言えます。

このURLの構造は,皆さんご存知とは思いますが,その最後は一般的に国名がつきます。国名より前は,その国によって勝手に決めることができます。ただしアメリカは「usa」はつけないことになっているので「edu」などいろいろなドメインが使われています。URLの構造はアメリカの住所表記にならった形で,我々が紙の手紙を海外に出すときに書く住所と同じような構造をしています。狭いところからだんだん大きいところへ,という形ですね。

トップレベルドメインというのは,URLや電子メールアドレスの最後の部分の表記のことを言います。「jp」などがこれに当たります。その前につく,例えば「ac」,これはアカデミックの意味ですが,これをセカンドレベルドメイン,その前はサードレベルドメインと言います。トップレベルドメインを押さえる(管理する)と,セカンド,サードなどその前のドメインは自由に設計することができます。権限が与えられるということです。

それでは,サイバー世界にはどのような特徴があるのでしょうか。まず,データ・情報が主役であること。データはコピーが簡単です。フィジカル世界で皆さんが持っている「モノ」とは本質的に違いますね。モノは他人にあげると,自分の手元から無くなってしまいます。ところがデータは,他人にあげても自分の手元にそのまま残ります。なので,データは他人にあげてどんどん有効的に使ってもらった方が良い,というのが本質のはずです。従って,データを持っているということよりも,そのデータをどのように使うのか,ということの方が重要と言えます。それがサイバー世界の特徴です。

同時にこのサイバー世界では,誰でも情報を発信できます。蓄積されたものにどんどん加えていけるわけです。そのため情報量は増える一方です。専門調査会社IDCによりますと,サイバー世界に蓄積されている情報量の単位はエグザバイト。ちょっと想像できませんが,ビットから始まってバイト,キロバイト,メガバイト,ギガバイト,テラバイト,そしてペタ,エグザ,ゼッタまでいくわけですが,エグザバイトのレベルの情報量が世界には蓄えられているのです。人類の長い歴史において,ほんのここ数十年で指数関数的にデータが蓄積されました。

情報社会というのはフィジカル世界に加えてサイバー世界が出現した社会です。そこには膨大な情報の蓄積,いつでもどこでもコミュニケーションがとれるという以外に,新たな方法論が生まれています。ひとつは集合知とか,クラウドソーシング,クラウドファンディングと言われているものです。クラウドソーシングとは,全然知らない人にネットを介して仕事を頼んで報酬を払い,ビジネスを成立させてしまうことです。あるいは,私はお金を持っていないけれどこんなことをしたいのだとネットで発言すると,「それは良いアイデア。私が投資しましょう」という人が出現して希望が実現する,といったようなことが,いろいろなところで試みられ始めています。これは経済の仕組みを変えていくことになるかもしれません。このような方法論は夢がありますが,同時に問題点も抱えています。

人々の行動を見ると,社会は2つの大きな方向に分かれていっている気がします。ひとつはそのような方法論を有効活用しようという比較的若い世代,すなわちサイバー世界を重視する人々。このような人の中には,同じ時間に同じ場所で集まっているのにもかかわらず,端末を使ってサイバー世界でコミュニケーションをとろうとする姿を見かけます。近くに人がいるのにその人としゃべらず,機械を操作している。事実,私の研究室でも,集まって話をしようとしているのに,端末を使って他の人としゃべっている学生がいます。このような傾向が広がってしまうと,人間のリアルなコミュニケーション能力が極端に落ちてくる。これは地域社会が崩壊していることにもつながります。目の前の人としゃべらない,隣の人がどのような人か知らない,それでもサイバー世界でコミュニケーションできるからよい,ということが起こり,都会の中の孤独死などは,まさにそれを象徴する事象だと言えます。目の前にいる人に助けを求められないのです。

もう一方のフィジカル世界を重視するという人たちは,データをモノと考え,自分でデータを得たら絶対に他人に見せず囲い込んでしまうという傾向があります。京都大学内でもデータの共有化を進めようとしていますが,抵抗される方がいらっしゃいます。先ほども言いましたように,データはコピーができて無くならないのに,それでも出していただけない場合があります。新たな方法論は受け入れないという方々ですね。

このような問題は,サイバー世界とフィジカル世界がかけ離れてしまっているから起こるのだろうと思います。これからはこの2つの世界を融合させ「サイバーフィジカル世界」をつくり上げていくことが大事になるでしょう。2006年にアメリカのHelen Gillが「フィジカル世界の情報をサイバー世界で処理し,フィジカル世界に還元するフィードバック系が重要」と話しています。それ以来,サイバーフィジカル世界は議論の種になっています。ところが実はそれ以前の1999年に,京都大学の石田亨先生がデジタルシティ京都というプロジェクト,デジタルシティのユニバーサルデザインという取り組みを始められた際,「人々の住む物理空間と,インターネット内の情報空間の連動の仕組みをデジタルシティと呼ぶ」という文章を書かれています。たいへん先見の明があった素晴らしい言葉だと思いますが,世界的にはあまり知られていないのが残念でなりません。フィジカル世界とサイバー世界を融合させることによって社会を強化しよう,世界的な競争力をつけようという戦略が求められます。

近年,フィジカル世界の情報がサイバー世界に大量に入ってくるようになりました。まずは携帯端末の位置情報の取得と蓄積。他に,自動車を運転すると走った場所の情報(プローブデータ)が自動的にサイバー世界に提供される,スマホなどで写真を撮ったら画像データが自動的にサイバー世界に取り込まれていく,などですね。時空間の情報も加わって入ってくるようになります。そうなると,離れていた2つの世界の空間を近づけることができます。フィジカル世界に重点を置く人,サイバー世界に重点を置く人,これまで分断されていたこの2つのグループを融合させるためには,ビッグデータ処理技術の研究開発が重要になります。この研究開発において,トップレベルドメインの「.kyoto」が活用できるのではないかと思います。それが本日の講演における私からの提案です。

「.kyoto」に関しては,世界中のURLを管理する団体ICANNが,トップレベルドメインとして地理的名称を認める決定をしました。これには,地理的名称に対応する自治体の裏書が必要です。「.kyoto」の場合は京都府が裏書(エンドーズメント)を出すことになります。京都府が申請を受け付け,審査したところ,その中から京都情報大学院大学が申請した提案が採択されました。この提案の骨子は,京都府内に立地する・関係する公共団体,企業,それに府民に利用してもらうというものでした。私も審査にかかわっていましたが,「.kyoto」を世界中の人々に使ってもらおうという提案もあったのは事実です。委員会で議論したところ,そもそも「.kyoto」の価値をどういう点で見出すかということになり,やはり京都に限定したローカルドメインという形にした方が特色が出るのではないか,との結論に達しました。現在,審査は認可プロセスの段階に入っていて,書類に問題が無ければおそらく認可は今年秋以降,利用は来年春ごろからになりそうだということです。

この「.kyoto」の活用方法なのですが,先ほど長谷川亘統括理事長の話にもありましたように,まずサイバーフィジカル世界に「京都」をつくりましょうと提案します。これは京都全体で議論していかなければなりません。先行研究として,先ほど触れました1999年から5年間,京都大学の石田亨先生が取り組まれたプロジェクト「サイバー世界でのデジタルシティ京都」があります。この時の基礎研究課題には,社会的エージェントをつくろうとか,近く情報基盤を構築しようとか,情報提示においてメディアの適応的選択をしよう--などがありました。実証研究は,高齢者ナビゲーション,仮想避難訓練,環境体験学習の実施などです。私もメンバーの一人として多少は貢献させていただきました。そのような中で,京都の情報を地図に関連させて蓄積し,京都の3次元世界をつくることも一部手掛けました。

さて「.kyoto」ですが,フィジカル世界をサイバー世界に取り込むにあたり,フィジカル世界の住所と連動したURLを考えてはいかがでしょうか。これはフィジカル世界を重視する人たちにとっては分かりやすいことになります。サイバー世界には距離の概念がありません。住所と連動したURLにより,距離感がつかめることになります。フィジカル世界の位置依存,時間依存情報などをどんどん取り込んでサイバー世界で状況を把握し,それをベースにフィジカル世界へフィードバックすればよいのです。

地域限定ドメイン「.kyoto」を活用しての取り組みは,まさに街づくりであると言えます。このドメインを使うのは京都の公的機関や立地・関連企業に限られます。現在のように「.jp」のURLでは,いったいこの会社がどこにあるのかが分かりにくいケースが多い。例えばモノを買うとき,注文してみて初めて「北海道の会社だったのか」と分かるのではなく,最初から「京都の会社に発注しよう」といったことがしやすくなるわけです。

さらにインターネットの大きな問題として,誰でもURLが簡単に取得できて,いろいろなサイトが作れてしまうということがあります。そのような中,経験も知識も少ない子どもたちが,現在のインターネットの世界に足を踏み入れるのは危険な側面があると言えます。誰でも安心して活用できるサイバー世界を「.kyoto」がつくったらどうかと思います。これは教育訓練用のサイバー世界にもなるし,高齢者・障がい者に配慮したユニバーサルデザインも可能となります。

「.kyoto」によって築き上げられたサイバー世界は,フィジカル世界におけるあらゆる活動の基盤となります。土地を造成するとか,電気や水道といった公共サービス整備などと同じレベルと言えます。従って,このサイバー世界は,行政が積極的に利活用していくべきでしょう。産業振興,経済の活性化につなげるほか,ICTによる街づくり推進のために活用するべきです。京都の大きな産業のひとつである観光ですが,サイバー世界における京都を観光客にとって魅力的なものにすればよい。例えば秋の清水寺などは人が多すぎて,訪れても十分に見られないといった事態が発生する。そういった混雑状況などをいち早く提供し,京都観光を楽しんでもらえるような情報提供をサイバー世界で行う,それはフィジカル世界の実時間情報をサイバー世界に集めることで可能になります。

門川市長が言われましたように,クールジャパンのコンテンツの集積,あるいは高齢者・障がい者支援なども,このような場所でやっていこうということが可能になる。インターネットの中にちょっと変わったサイト,ドメインを作りましょう,それが「.kyoto」そのものであり,地域サイトとしての存在感をつくっていこう,それが提案です。

京都には多数の大学が集積しています。たくさんいる学生のパワーを生かしたいと常々考えます。京都大学などでは多くの研究成果が出ていますが,それを実践して産業を育てていこうじゃないか,と。クラウドソーシングやクラウドファンディングなども,クリーンドメインならもっと実践しやすいのではないでしょうか。

「.kyoto」を使って最先端技術の街・京都をつくっていけばよい。質の高いコンテンツはここに来ればある,というようなサイバー世界を築き上げていきましょう。伝統,芸術を徹底的に集めていきましょう。学生の若い新しいアイデアを試せる環境をつくりましょう。

既に,新たな試みと言われているバーチャルラボの京都研究所や,リーディング大学院(京都大学が4つ,他の大学で2つ申請),オープンエデュケーションなどが京都で始まっています。これらを「.kyoto」に集め,独自性のあるドメインにしていくことが重要でしょう。

これからの街は,優秀な人材をいかに集めるかがカギを握ります。世界のどこで天才が現れているか,これは人口に比例してではありません。良い環境の場所で天才は生まれます。また,これら天才は,ある時期にある場所に集まっていることが歴史的に言われています。計算機関係で言うと,1940年代ごろ,アメリカのプリンストンの高等研究所にユダヤ人,ハンガリー人などの優秀な数学者が集まった。彼らが計算機の基礎をつくり,その後の開発につながっていきました。19世紀のパリ・カルチェラタンに文化人の天才が集まったことなど,いずれもイノベーションを起こす源になった例です。ぜひ京都がそのような街になるよう願っています。京都は物理的に良い環境だと思っています。「.kyoto」を使って情報的にも良い環境をつくりましょう。若者が持つ未来へのエネルギーを活用できる街。そこに卒業生が残って活動し,産業を盛んにしていく。これが次世代に京都の伝統を伝えることになるでしょう。