Accumu Vol.2

レーザーレーダーによる地球大気内のエアロゾル等の探査について

竹内 延夫

はじめに

レーザーレーダー(ライダー)はレーザーを光源として大気中に浮遊する物体の形状や分布を測定する装置で,レーザーの発明後間もなく実験され,既に26年の歴史を有する。

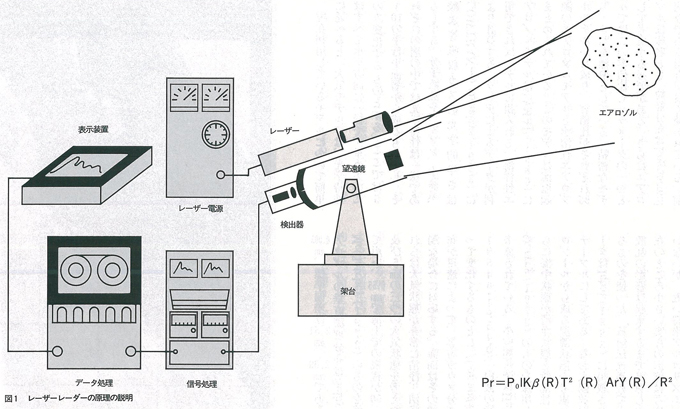

この間,レーザー技術,エレクトロニクスやコンピュータの発達によって,レーザーレーダーの技術も長足の進歩を遂げた。図1にレーザーレーダーの原理図を示す。レーザーからは10ナノ秒(10-8s)程度のパルス幅の光が大気中に送り出されて,エアロゾルや粉塵,工場や自動車から出された排煙によって反射(後方散乱)されて戻ってくる。その時間やその信号の強さを測ることによって散乱体までの距離や濃度分布が分かる。

レーザー光は1秒間に10~1000回繰り返して発射することが可能なので,高速で自動的に処理するためにコンピュータを利用したディジタル処理を行う。戻ってくる光の信号を10~100ナノ秒のサンプル時間で分けてAD(アナログ-ディジタル)変換すると,光は1秒問に30万キロメートル進むので(受信光が同一光路を往復することを考えて),空間を1.5~15メートルの刻みで測定することが可能となる。例えば15メートルの刻みで30キロメートル迄を測定するには2千チャンネルのAD変換器を使用する。これを1秒に10~1000回繰り返すので膨大なデータ量となる。したがって精度の高い測定を行うにはコンピュータの利用が不可欠である。コンピュータの利用は1970年頃から始められ,1975年頃から普及し始めた。(それまではブラウン管上に写し出された波形を1枚々々写真に撮って手作業で解析していた)。データ量が膨大となるので多くの場合,コンピュータ上で積算されてから記録される。データ取得・演算・記録・装置の制御に初めはミニコンが使用されたが,コンピュータの進歩は著しく,現在はパソコンで十分である。

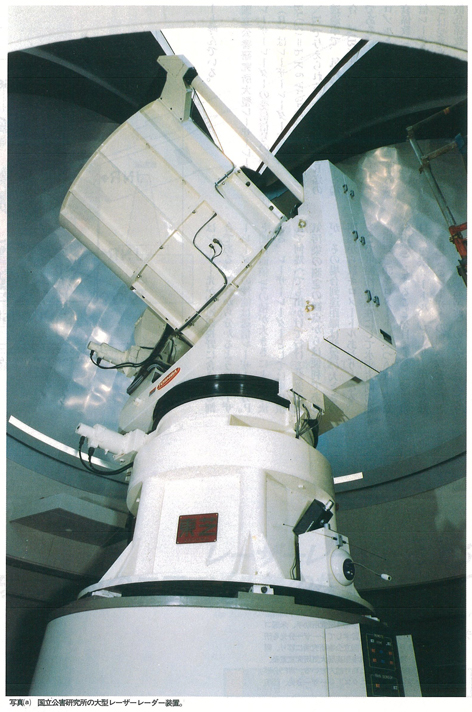

国立公害研究所(本年7月より国立環境研究所に改称の予定)では1975年からレーザーレーダーの研究を始め,1979年に写真(a)に示す大型レーザーレーダーを完成させた。これはエアロゾルを測定指標としてその振舞いから広域の大気汚染状況や地上付近の大気(大気境界層)の構造や成層圏のエアロゾルを明らかにしようとするものである。

レーザー光は物体によって反射(散乱)されるばかりでなく,吸収を受けたり,螢光を発したり,物質特有の量だけ波長が変化したりする(ラマン散乱)。これらの物質との。”関係”(相互作用)を利用して大気中にごく微量存在する気体を測定することも可能で,利用する”関係”に応じて差分吸収レーザーレーダー,螢光レーザーレーダー,ラマン散乱レーザーレーダーと呼ばれている。それに対して,大気中のエアロゾルや粉塵などを測定するレーザーレーダーは,その反射(散乱)の機構がミー(Mie)によって1908年明らかにされているので,ミー散乱レーザーレーダーと呼ばれる。ミー散乱レーザーレーダーは他のレーザーレーダーに比べて遥かに遠方まで到達し,現在もっとも普及しているレーザーレーダーである。また,大気中で運動しているエアロゾルなどのドップラー効果を測定して風を測る装置をドップラーレーザーレーダーと呼んでいる。

国立公害研究所大型レーザーレーダー

レーザーレーダーの受信信号の強さPr(R)はレーザーレーダー方程式Pr(R)=P0KℓArβr(R)T2(R)Y(R)/R2で与えられる。T(R)は距離R迄の透過率で,気体分子の吸収を無視する場合,T(R)=exp[-Sα(R')DR']である。α(R)は大気中の浮遊粒子(エアロゾルと総称する)や空気分子による減衰係数(m-1)である。Rは距離,P0は送信レーザー光強度,Kは光学系の効率,Arは受光光学系開口面積,βr(R)は後方散乱係数,T(R)は大気の透過率,Y(R)はレーザー光が望遠鏡視野に含まれる割合である。これから分かるようにレーザーレーダーの性能は送信レーザー出力P0と開口面積Arの積が大きさによって決まる。レーザーレーダーとしては車に積んで何処へでも出かけて行ける装置が大気汚染の測定の観点からは便利であるが,その場合到達距離は装置の大きさの関係から数キロメートルあたりとなる。そこで可搬性は犠牲にして水平方向の測定距離を50キロメートル(つくば-東京の距離)とすることを目標とし,望遠鏡口径を1.5メートル,レーザー出力を緑(Nd:YAGレーザーの周波数を2倍とした光-2倍高調波)の光で1発あたり0.4ジュール,毎秒25回の繰り返し(したがって平均10ワット)とした。建設された頃は走査型のレーザーレーダーとしては世界一であった。採用したNd:YAGレーザーはもっとも信頼性の高い固体レーザーで,その発信波長である1.06ミクロンとその2倍高調波は大気の透過率の良いところにあり,紫外線領域でないので空気の散乱(レーリー散乱)の影響が少なく,高感度な光電子増倍管が使用できる波長範囲に入っている。望遠鏡は東京天文台(現国立天文台)の指導を得て,法月製作所の池谷氏(イケヤ彗星の池谷さん)に磨いて貰った。レーザーレーダーの場合は光が焦点面に集まれば良いのであるが収差も少なく,天文用の望遠鏡に比べて遜色が無い。大型レーザーレーダーから緑の光が出ているところを写真(b)に示す。

エアロゾルの観測

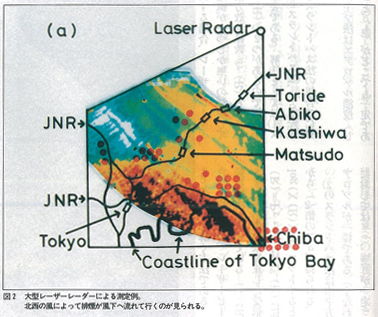

国立公害研究所のレーザーレーダーはそもそも大気汚染の研究のために大気境界層内のエアロゾルを測定対象として設計製作されたものである。その後,コンピュータの発展によってデータ処理技術も発展し,画像データとして表示するのも容易となった。レーザーレーダーのデータ解析手法もレーザーレーダー方程式を微分方程式の形に変換し,境界条件を遠方に置いて手前に解いてくることによって解の発散を防ぎ,誤差を少なくする方法がKlettによって提案され,精度の良い解析が可能となった。その手法を用いて,東京方面まで測定した例を図2に示す。

レーザーレーダーによってエアロゾル濃度を導出する場合,レーザーレーダーによる測定値が1つしか無いのに対して未知数は後方散乱係数βr(R)と大気の減衰係数α(R)の2つがあるので何らかの仮定が必要である。解法としては 1)スロープ法,2)スラントパス法,3)S値法,4)S値法とスラントパス法の組合せに分類される。

1)のスロープ法はエアロゾル濃度(したがってαとβも)がどこでも一定であると仮定して解く方法である。測定地点Rが十分遠方で,レーザービームは望遠鏡視野内に入っている(Y(R)=1)とすると距離自乗補正した受信光出力X(R)=Pr・R2はT2(R)に比例する。log(X(R))をプロットするとその傾きから(-2倍の)αが得られる。

2)のスラントパス法は水平方向にはエアロゾルが一様である(すなわち同じzに対してはα(z)'β(z)が一定)状態が成立するときに,角度θを変えて測定し,同じzに対するlog(X(R))とCosθの表示からαとβを求める手法である。スラントパス法はα,βを同時に求められるが,水平方向の一様性が成立しないことが多い。

3)はαとβの間に比例関係(S=α/β)を仮定し,遠方に境界条件を置いて手前に向かってレーザーレーダー方程式から導かれる微分方程式を解く方法である。1981年にKlettによって初めて提案された方法であるが,安定な解を得る方法として現在もっとも標準的な方法となっている。エアロゾル濃度が薄いときには大気によるレーリー散乱成分を分けて考えて精度を高めている(Fernald)。

4)はS値法とスラントパスを交互に反復して使用し,Sとαを同時に解こうという方法である。

これらによって得られるレーザーレーダーによるエアロゾル分布の測定対象は大別して対流圏の観測,雲の観測,成層圏の観測に分けられる。

対流圏の観測は広域のエアロゾル分布のマッピングとエアロゾルの高度分布の高精度な観測に分類される。広域を水平方向にとった例は図2である。一方,航空機搭載のレーザーレーダー装置によって,ロサンジェルス地域の大気汚染状況,火力発電所の排煙の長距離移流やサハラ砂塵の長距離輸送など多くの観測がなされ,2次元画像データとして大気現象の解明に役立っている。エアロゾルの高度分布はネフロメータなどとの比較実験から大気の減衰係数を長期間に亘ってデータを集積し,エアロゾルのモデルを作成する試みがなされている。

雲の観測は地球の熱収支の観点から重要で,高層の巻雲だけでなく,低層の雲や濃霧等も含まれる。これらに共通することは多重散乱の影響を無視できず,レーザーレーダー方程式も多重散乱の補正因子を加えなければならないことである。雲の分布は地球の放射収支に大きな影響を与える。これらのデータを得るためにISCCP(International Satellite Cloud Climatology Project:国際衛星雲気候計画)の一環としてレーザーレーダーによる観測網の整備が進められている。

成層圏のエアロゾルはセントヘレンスやエルチチョンの火山爆発の後,全世界で精力的に観測された。今世紀最大規模の一つといわれるエルチチョン火山の爆発(1982年)では約1200万トンの火山灰が高度27kmの成層圏に注人され,地球規模の気象への影響が心配される。エルチチョン火山のエアロゾル濃度のピークの下降と強度の減衰などが精力的に研究されている。

エアロゾルはレーザーレーダーの測定対象としてもっとも簡単な部類である。ここでは大型レーザーレーダーを紹介したが,今後ポータブルのレーザーレーダーが普及し,逆転層高度や雲底高度,視程や大気の混濁度を自動的に測定するであろう。また多波長のレーザーレーダーによってエアロゾルの性質を判別することも可能になるであろう。今世紀の末か来世紀の初めには衛星に搭載されたレーザーレーダーから雲やエアロゾルの分布や風,雲頂高度の測定が行われていることであろう。