Accumu Vol.25

偶然購入した『沫若詩詞選』から見えてきたもの

京都情報大学院大学 助教

岸田 憲也

偶然購入した『沫若詩詞選』

市井では「電子化」という言葉が叫ばれるようになって久しい。ネット決済により,近い将来にはキャッシュ・レスの時代が到来しようとしている。日用品であっても,ネットで注文すれば,数日以内で自宅まで配達してくれる。実に便利な時代になったものである。

このような「電子化」の潮流は,書籍の世界にも押し寄せている。『広辞苑』という日本を代表する国語辞典があるが,筆者の世代だと,中学入学の際に両親からプレゼントされたことを今もはっきりと覚えている。先日,出張先で目にした『東京新聞』の記事によると,その『広辞苑』も2018年1月には,第七版の改訂版が出版される予定だという1。続く記事では,奇しくも「紙の辞書」離れ,換言すると「電子化」の影響を受け,出版部数が版を重ねるごとに減少傾向にあるともいう。現代風に言えば,親は子の進学祝いに電子辞書でも贈るのだろうか。それとも携帯のアプリケーションの充実により,子どもに辞書を贈ること自体がなくなってしまったのか。

余談ではあるが,筆者はかつて電子辞書やネット辞書の類にはいささか否定的な見方であった。数年前までは「紙の辞書」を多用していたが,最近ではこの利便性には脱帽である。机の横に置かれた「(大部な)紙の辞書」は出番を今かと待ち構えているが,つい易きに流れてしまう。

このように筆者はまだアナログから抜け出せていない。むしろアナログにどっぷりと浸かりきっているというほうが正しいかもしれない。これも昨今の「電子化」に逆行するようであるが,私には「古本屋(古本市)めぐり」という一風変わった趣味がある。大学院時代,筆者は上京するたびに,神田神保町や早稲田古書店街で半日,甚だしきに至っては一日もの時間を費やす始末であった。これには周囲の人々はもはや呆れ顔であったが,個人的には上京時の密かな楽しみでもあった。おかげで拙宅の至る所は本の山で,引っ越しのたびに悩みの種となっている。これはもしかしたら大学院時代の指導教員の影響かもしれない。その古本業界も「電子化」をまともに受けているというのは,言い過ぎではないだろう。現在では様々な古本サイト2が存在し,わざわざ店頭まで足を運ばなくても,クリック・ボタンひとつで購入が可能な時代となっている。

前置きが長くなってしまったが,中国文学を専攻していた筆者は,大学院時代在籍中は郭沫若(1892~1978)を主たる研究対象としていた3。参考までに,郭沫若は中国現代文学,とりわけ詩歌における先駆者4であり,歴史学でも同じように称されることがある。また,政治の世界では,中華人民共和国建国当時(1949年)の副総理であり,その後は中国科学院院長や中華全国文学芸術界聯合会主席,全国人民代表会常務委員会副委員長,中日友好協会名誉会長等の要職を務めた5。なお,彼と日本との関係では,以下の三段階に区分できる。

- 留学期6…1914年~1924年(東京,岡山,福岡に居住。うち1918年から1923年までは九州帝国大学医学部に在籍し,同校を卒業7)

- 亡命期8…1928年~1937年(市川に居住)

- 訪日期9…1955年12月1日~同年12月25日(東京,千葉,箱根,京都,大阪,奈良,岡山,広島,下関,福岡,別府を訪問。郭沫若は訪日科学代表団団長として訪日)

郭沫若の像(北京・郭沫若記念館)

かつて筆者は「訪日期」の郭沫若に焦点を当て,主に当時の彼が書き残した詩文を中心に研究をしてきた。今回取り上げる『沫若詩詞選』(人民文学出版社,1977年)は,その延長線で古本サイトから購入したものかと思われる。

ただ,筆者には元来,日記を記したり,手帳にスケジュールを書いたりする習慣がない。そのため,何のために同書を購入したか定かではない。おそらく論文執筆か,研究発表のためではなかっただろうか。当時の領収書も残っていなく,購入したのは七~八年前であったとだけ記憶している。それがいくらだったのか鮮明ではないが,所詮ポケット・マネーだから,また相場から考えても,高くても数千円といったところであろう。

前述のとおり,古本業界にも確実に「電子化」の波は押し寄せている。庶民の書籍離れや活字離れにより,業界も同じような煽りを受けているに違いない。筆者は古本サイトを利用して『沫若詩詞選』を購入したわけであるが,ネットで書籍を注文する場合,その書籍の状態,とりわけ装幀がどうなのか,線引きはないか等の情報は,店舗側(出品者)のコメントを信じるよりほかない。これは通信販売の最大の盲点であり,他の商品を購入する際にも同様のことが言えよう。

筆者は同書を購入した際,特にコメントもなかったので,現物が届くや否や,何気なくパッケージを開いた。すると,驚愕の事実に遭遇したのである。見返しの部分に「西園寺公一先生/恵存 郭沫若/一九七七,十一,九/北京10」(右上手前の写真)と毛筆による署名があった。これはかの郭沫若本人によるものか,コピーではないか,何度も自問自答をした。一般の人はこの署名を見てどのように思うかは別として,当時郭沫若を研究対象としていた筆者は,驚きを禁じ得なかった。

郭沫若故居(北京・郭沫若が晩年を過ごした場所)

郭沫若といえば,前述の如く文学者や歴史家,政治家の他に,能書家という肩書きもある11。「郭体」と称せられる独特の書体は,筆者自身も書道を嗜んでいるため至極魅力を感ずる。また,その書風は時として豪快であり,それゆえ,かつて筆者はその解読の難解さに手を焼いたこともある12。しかし,今回購入した古本の見返しにある郭沫若本人と思しき人の署名には,往年の「郭体」を彷彿とさせる覇気は全く感じられず,逆に弱々しささえ漂うものであった。

悲しいかな,人は老いとともに,体力や気力がともに徐々に衰えていくものである。『沫若詩詞選』が出版されたのは,1977年9月のことである。郭沫若は同書が出版された翌年の6月12日に85年に及ぶ生涯に終止符を打っている。つまり,『沫若詩詞選』こそが彼自身による最後の出版物,そしてそこに記された署名こそが彼の最晩年のもののひとつなのである。

ここで,郭沫若が自書である『沫若詩詞選』を贈った相手である西園寺公一(1906~93)の事跡13も見ていきたい。彼は元老 西園寺公望の孫で,政治家や実業家といった肩書きを有する。1954年には落選したものの,京都市長選に立候補している。

1958年には一家をあげて中国大陸に渡り,1970年まで北京に滞在している。その頃の中国と言えば,新中国(中華人民共和国)成立から10年も満たない時期で,百花斉放・百家争鳴14や反右派闘争15に続き,大躍進運動16や文化大革命17といった国家の行く末を左右する重要な事象が次々に起きていた,まさに激動の時代であった。彼はその1コマ1コマを目の当たりにしたことになる。北京滞在中,彼はアジア太平洋地域平和会議副秘書長の身分であり,日本と中国両国の民間外交にも寄与し,中国共産党から当時としては破格の待遇で給料も受け取り,毛沢東や周恩来をはじめとした多くの要人とのつながりもあった。彼と中国の関係に関しては,周恩来夫人の鄧穎超が後に以下のように語っている18。

先生[西園寺公一—筆者注]は中国に対し真摯な感情を持っておられました。1953年,新中国が誕生してまもなく,モスクワを経由して中国を訪れました。1958年,先生はまた,度重なる障害を乗り越え,毅然として一家を連れて北京に定住されました。1970年,中国国内の事情により,先生は中国を離れ日本へ帰られました。(中略)西園寺先生が北京におられる12年余,ちょうど中日両国の関係は険悪な状態にあり,中日関係の正常化を実現するために,先生は寝食を忘れ,日夜たゆむことなく中日両国の民間レベルでの友好交流の仕事を多くなされました。(中略)その間,周恩来同志とわたしは,時々彼[西園寺公一—筆者注]にお会いすることができ,彼の卓越した見識,高潔なる人格と勇往邁進の気概に,深く感動させられました。先生と,陳毅,郭沫若,廖承志同志らとの間の深い友情も美談となり,中日両国民の間に広く伝えられています。西園寺先生は,戦後の中日関係が発展する証人として中国人民から敬愛されています。先生が中日友好関係を促進するためになされた大きな功績に対しては,中国人民は永久に銘記しています。

以上のことから,西園寺公一の北京滞在中,公人 郭沫若との間には一定程度のつながりがあったことがわかる19。それ以上に,郭沫若が西園寺公一に最晩年の著書を贈っていることから,かつての北京における私人としての両者の交友の一端も垣間見える。鄧穎超の言葉を借りるなら,これぞまさしく両者をめぐる「美談」であり,郭沫若は生涯にわたり日本人との交友を重視していたと言ってもよいだろう。

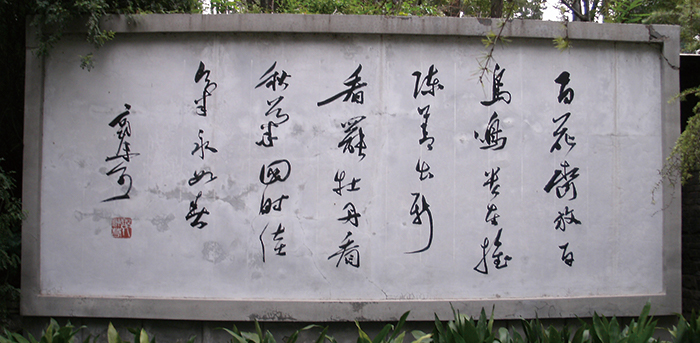

郭沫若故居内の詩碑

話は再度,冒頭の「電子化」に戻るが,現在はメールの時代になり,以前に比べ,手紙(ましてや手書きによる書簡)を書くことは少なくなった。メールが主流ではなかった十数年前は,手紙や電話,電報といったものが一般的であったことは記憶に新しい。それより前になると,手紙,場合によったら口承となるのだろうか。中国文学を志していた筆者は,つい古代の文人に思いを馳せてしまう。現在のように通信技術が発展しなかった当時において,人々のコミュニケーション・ツールは専ら書簡で,詩歌を応酬し合うという形式も稀ではなかった20。もしかしたら,そのようなやり取りができた人物こそ,真の文人だったのかもしれない。

またも脇道にそれてしまったが,郭沫若や西園寺公一の時代についても,両者のコミュニケーション・ツールには専ら書簡が使われていたはずである。本稿はやや概略的なものになってしまったが,両者の交友の一端に関しては,稿を改めて考察していきたい。

昨今の郭沫若研究の成果により,日本における彼の活動の一端が明らかにされつつある。しかし,彼とつながりがあった日本人との交友を改めて精査することにより,従来明らかにされていなかったもの,ひいては通行している『郭沫若年譜』には記載がなかった新たな事実が解明されると考えている。これらは往々にして,公人としてではなく,私人としての郭沫若の側面を浮かび上がらせる重要なものになると考えてよいだろう。

(2017年10月31日脱稿)

- 2017年10月25日朝刊。

- 現在は「アマゾン」等で容易に古本の購入はできるが,日本最大の古本検索及び通信販売のサイトとして,「日本の古本屋」(https://www.kosho.or.jp/)がある。

- かつて郭沫若に関する論文を数本発表したことがあるが,論文の他に共著で『日本郭沫若研究資料総目録』(明徳出版社,2011年)を出版し,日本における郭沫若研究の詳細をまとめたことがある。

- 郭沫若は現代詩の先駆者であるが,小説においては魯迅の名前が挙げられ,時代は若干異なれども,両者はともに日本留学経験を有する。郭沫若は1921年に上海泰東図書局から詩集『女神』を出版している。なお,同書は彼が九州帝国大学留学中に編纂されたもので,同詩集中に複数回登場する海に関する描写は中国の海ではなく,日本(博多湾)のものであることは付記しておきたい。同書の翻訳として,藤田梨那訳『女神 全訳』(明徳出版社,2011年)がある。

- 郭沫若の事跡を知る資料として,龔継民・方仁念編『郭沫若年譜 1892―1978』全3冊(天津人民出版社,1992年)がある。

- 留学期の郭沫若に関しては,武継平著『異文化のなかの郭沫若―日本留学の時代』(九州大学出版会,2002年)に詳しい。

- 九州帝国大学医学部となったのは1919年4月からで,郭沫若が入学した1918年9月は九州帝国大学医科分科大学という名称であった。

- 留学期と亡命期に焦点を当てた研究として,藤田梨那著『詩人郭沫若と日本』(武蔵野書院,2017年)が挙げられる。

- 訪日期の研究として,拙稿「九州帝国大学留学生の郭沫若が見た『千代の松原』」(『中国文学論集』第37号,九州大学中国文学会,2008年),同「郭沫若の訪日と福岡・九州大学」(『九州中国学会報』第47巻,2009年)がある。また,当時郭沫若の通訳を務めた劉徳有氏による村山孚訳『随行記 郭沫若・日本の旅』(サイマル出版会,1992年)〔原文は『随郭沫若戦後訪日―回憶与紀実』(遼寧人民出版社,1988年)〕もある。

- 「恵存」とは書面語で,「お手元に置いてくだされば幸いです」「お納めください」という意。

- 能書家としての郭沫若に関しては,河内利治(君平)「郭沫若書法管見」(『郭沫若研究会報』第12号,2011年)や松宮貴之「抗日勝利から中華人民共和国建国期,百花斉放時に至る郭沫若の書様式の整理―日中戦争終結から1950年代後期の様式変遷と所謂『郭体』の確立時期を巡って」(『京都語文』第23号,佛教大学国語国文学会,2016年)に論考がある。また,郭庶英・郭平英・張澄寰編『郭沫若遺墨』(河北人民出版社,1980年),《郭沫若書法集》編委会編『郭沫若書法集』(四川辞書出版社,一九九九年)には,往年の郭沫若が揮毫したものが多数収録されていて,直に「郭体」を看取できる。

- 筆者は拙稿「九州大学所蔵の郭沫若『盈盈灘水碧羅紈』詩軸について―『舟游陽朔二首』其二の解釈と関連させて」(『中国文学論集』第38号,九州大学中国文学会,2009年)及びその関連論文で,九州大学附属図書館医学図書館所蔵の詩軸「盈盈灘水碧羅紈」の解読と解釈を試みたことがある。

- 西園寺公一著『西園寺公一回顧録「過ぎ去りし,昭和」』(アイペックプラス,1991年)に詳しい。

- 1956年から1957年に行われた政治運動で,委縮していた知識人の活動を積極化したもの。端的に言えば,「(知識人の)言論自由化政策」である。

- 前掲の百花斉放・百家争鳴で勢い付いた右派分子を取り締まる政治運動。これで中国共産党の政策に批判的な知識人は,次々に摘発された。

- 1958年から1961年まで続いた農業・工業の大増産政策であるが,政策は結果失敗に終わり,経済の大混乱を招き,大量の餓死者を出した。

- 1966年から1977年まで続いた思想・政治闘争で,これも国内に大きな混乱を招いたが,毛沢東の死をもって終焉を迎えた。郭沫若はその際,自己批判を行い,毛沢東の庇護を受けた。

- 前掲注(13),『西園寺公一回顧録「過ぎ去りし,昭和」』2~3頁。

- 郭沫若と西園寺公一の交友に関して,前掲注(13)『西園寺公一回顧録「過ぎ去りし,昭和」』303~304頁に,「会議〔1952年にオーストリアのウィーンで開かれた世界各国人民平和会議―筆者注〕の最終日,中国代表団の団長だった郭沫若さん(宋慶齢は名誉団長)主催の晩餐会が開かれた。400人あまりが参加した盛大なものだったが,ここで各国の団長が2,3分ずつスピーチをした。日本の番になったが,どういうわけか団長格の羽仁五郎がいない。事情があって場を外していたのだろうか,仕方なく僕〔西園寺公一―筆者注〕が代役ということになった。(中略)このスピーチが終わると,郭沫若さんが僕に抱きついてきた。そして大きくうなずき,次に握手だ。(中略)そして,郭沫若さん主催の晩餐会の夜のことを契機に,僕は中国を訪問したい,という気持ちが強くなったのだ」とある。

- 例えば,唐代を代表する詩人で,かつ日本文学にも大きな影響を与えた白居易は,友人である元禛や劉禹錫と詩文の応酬を行っていた。下定雅弘著『白楽天の愉悦―生きる叡智の輝き』(勉誠出版,2006年)に詳しい。