Accumu Vol.18

日食のはなし

京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院 教授

神戸大学 名誉教授

向井 正

2009年7月22日,明石市を通る東経135度子午線を南に下った,高知沖ざっと600キロの太平洋上,皆既日食帯において,鹿児島大学の練習船に乗り組んだ皆既日食観測隊が取り組んだ海上での日食観測についてお話しする。特に,太陽コロナに存在すると思われる「太陽ダストリング」について紹介したい。

1 どうして日食は起こるのか?

太陽―月―地球が一直線に並ぶとき,月の影が,地球表面に達する。このとき,地球上の影の中にいる人から太陽を眺めると,太陽は月に隠れて見えない。これを日食と呼ぶ。昼間の太陽が急に隠れてしまうので,大昔の人たちは,驚いたようだ。

月は地球の周りをほぼひと月で一周するのだから,太陽―月―地球が並ぶ機会は,ひと月に一度起こっても良いじゃないかと思われるかも知れない。ところが,日食はたまにしか起こらない。なぜかというと,月が地球の周りを動く平面(白道面)が,地球が太陽の周りを動く平面(黄道面)に対して5度ほど傾いているためである。この2つの平面が重ならないために,太陽―月―地球が一直線に並ぶのは,白道面と黄道面が交差する2ヵ所の地点に限られる。ここに,地球から見て,月と太陽がちょうどやって来るときにしか日食は起こらない。だから,日食はたまにしか見られない。

今から46億年前に,火の玉となっていた原始地球に,火星サイズの天体が斜めに衝突した。このとき原始地球の表層部分から飛び出した物質が,集まって月を作ったと考えられている。この月の誕生についてのジャイアントインパクト説では,衝突から月誕生までの期間が,わずかひと月足らずの早業であったという。衝突直後の原始地球は,一日が5時間から8時間という速い速度で自転しており,生まれたばかりの月は,地球半径の3倍から7倍という近場を回っていた。その後,潮汐力(現在も満潮,干潮として海面が上下する現象を引き起こす作用)で地球から角運動量をもらった月は,地球から徐々に遠ざかっていった。他方,海水と海洋底とに働く潮汐力の差によって生じるマサツの効果によって,地球の自転速度が遅くなっていった。この結果,現在,月は地球半径の60倍離れた位置を回り,地球の自転速度は一日が24時間に落ちている。この作用は今でも働いており,月は地球から1年で3.8センチの速さで離れている。

日食が起こる際に,太陽がきっちり月に隠される(皆既日食:地球から見た月と太陽の大きさが等しい)というのは,太陽・月の大きさ,太陽と地球との距離,月と地球との距離が,ちょうど良い大きさ関係にあるという偶然の産物である。しかし,この関係は現在の太陽系でも一定とは限らない。例えば,太陽の周りを回る地球の軌道が円軌道ではなくて,少し歪んだ楕円を描くために,太陽と地球との距離はいつも同じとはならない。太陽と地球の距離が短いと,見かけの太陽は大きくなって,太陽の縁が月の影からはみ出す。この時,太陽はリング状に輝く(金環食)。これとは逆に,月が生まれた頃の原始地球では,近場にあった大きな月が,背後の小さな太陽をすっぽりと覆い隠したはずである。

[図1]皆既日食時の黒い太陽。

太陽を隠している月の表面に,地球の反射光(地球照)による濃淡が見える。

撮影日時:2009年 7月22日11時31分

撮影者:福島英雄,宮地晃平,片山真人

(国立天文台 http://www.nao.ac.jp/phenomena/20090722/image2009.html)

皆既日食のときの太陽を,「黒い太陽」と呼ぶことがある。このとき,われわれが見ているのは,太陽を隠している月(新月)である。新月の表面には,太陽の光が直接当たらないので,もしそこに立っていたとしたら,周りは真っ暗のように思いがちである。しかし,実際には,頭上にはきらきらと輝く満月状の地球が見える。満月の夜,月の光が地上を照らし,闇夜が薄明るくなるように,皆既日食時にわれわれが見ている黒い月面には,地球の照り返しが届いている。だから,皆既日食の際の「黒い太陽」には,太陽光を反射している地球の姿が映っている(図1参照)。これと同じことが,月の満ち欠けの際の,欠けている部分(影)にも起こっている。三日月の影の黒い部分に,地球で跳ね返された太陽の光(地球照)が当たっているのだ。

地球照には,地球大気に含まれる成分に固有の吸収バンドが現れる。これを観測すれば,地球大気の組成が判る。これを応用して,太陽以外の恒星の周りに存在する地球型の惑星を探すための物差しにしようという試みがある。

2 2009年7月22日 皆既日食

太陽―月―地球が一直線に並んだとき,月の影が地球に当たる部分で,太陽が欠けて見える。影には全く光の差さない部分(本影)と,本影の周りの薄暗くなる部分(半影)ができる。本影では皆既日食,半影では部分日食が見られる。地球上の緯度が15度異なると,時間にして1時間の時差を生む。このため,本影内の異なる地点で皆既日食の起こる現地時刻は異なる。

今回の皆既日食では,太平洋上の東側では夕日が欠け,中国やインドといった西側では朝方の太陽が欠けていった。日食時の太陽が南中(高度が最大となる地点)したのは,緯度的には日本近傍であった。しかし,残念なことに,皆既日食が見られる本影(皆既日食帯)は,日本列島の南側の太平洋上にあった。

地球上の面積の7割は海が占めている。ということは,日食が起こる確率は,7割が海上ということになる。しかし,これまでに,航空機や気球を用いた日食観測が行われたことはあるが,海上での日食観測の例はほとんどない。もし,海上で日食観測ができれば,皆既日食を観測できる機会が増え,得られるデータが豊かになるだろう。

これまで,皆既日食帯が海上になった場合は,皆既日食帯に含まれる島を探して,観測隊が出かけていた。皆既日食の起こる領域に,観測隊が出かけることのできる島があれば幸運である。この場合でも,皆既時刻に島の天候が悪くなると観測はできない。運が悪かったとあきらめるしかなかった。

もし,移動可能な船舶を用いることができれば,観測地点は自由に選べる。皆既日食帯に含まれる海上のどの領域であっても,船舶に乗船した観測隊は待機できる。さらに,直近の天気予報を基に,観測地点を修正して,より好都合な地点に移動することもできる。このように,船舶を利用した日食観測は,たいへん都合の良い方法である。

なぜ,これまで海上で日食観測が行われなかったのだろうか?

大きな理由は,船の揺れである。海上に出た船は揺れる。小さな船ほど,その揺れは大きい。天体観測では,視線方向を固定しておく(ポインティングと呼ぶ)必要がある。カメラで手ぶれ防止装置が重宝されるが,カメラの本体が,船の揺れでふらふらすることがあれば,撮影には都合が悪い。天体にポインティングした観測装置が,船の揺れでふらふらしたら,観測対象が視野から逃げてしまう。これが,これまで海上での観測が敬遠されてきた理由である。

加えて,観測隊を乗せるような大きな船舶を調達することも難しかったのである。幸いなことに,今回の皆既日食に合わせて,鹿児島大学の水産学部が所有する練習船(かごしま丸〈愛称・ か丸〉1297トン,全長69メートル,幅12.6メートル)が実習航海を行った。その航海に,皆既日食観測隊を便乗させてもらうことができた。こうして,本格的な海上での皆既日食観測が可能となった。

3 か丸皆既日食観測隊

今回の皆既日食観測隊は,次のような観測目的を持ったグループで構成された。

観測項目(参加機関)

○低層コロナ彩層プラズマ構造の電波観測(鹿児島大)

○白色光コロナの高精度観測(京大)

○赤外線・可視カメラによる太陽近傍ダスト・太陽ダストリングの観測(ダスト隊・JAXA=宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部,神戸大,東大,埼玉大)

○ハイビジョンによる太陽コロナの広域撮像(仙台市天文台)

○日食時の気象変動の観測(鹿児島大,近畿大)

この稿では,個々の観測項目の詳細には立ち入らないが,私が参加したダスト隊については,観測の目的と,揺れ対策について簡単に紹介する。

海上での日食観測の大敵が船の揺れであることは先に話した。この船の揺れから逃れる工夫が準備段階の目標となった。船の揺れによって,太陽方向に固定した観測機器の視線方向が動き,太陽が観測視野から外れることを防ぐためには,次のような対策が考えられる。

(1)感度の良い測定器を用いて露出時間を短くして,すばやく撮像して,ゆっくりとしたうねりを回避する。

(2)少々の揺れでも対象が視野内に残るような広視野撮像にして,観測後に複数の画像を重ね合わせて,測定精度を高める。

(3)船の揺れが観測機器の視線方向の固定(ポインティング)に与える影響を軽減するために,防振装置を取り付ける。

前記2つについては,高感度・広視野の電荷素子(CCD)カメラを用いることで,対応することになった。3つ目の課題については,神戸大学工学部の神吉博名誉教授の研究室や,ダスト隊員の奥田治之宇宙航空研究開発機構名誉教授の研究室から,波による振動を軽減するために必要な知識や,防振装置製作に必要な機材・工作道具等のお世話になった。こうして,船の揺れを軽減する装置を製作することができた。ご協力頂いた皆さんに,この場を借りてお礼申し上げたい。

船の揺れには2つの種類がある。船が波面に対して直交して走る場合,船体は前後に持ち上がりと沈み込みがくる(ピッチング)。これに対して,波に平行に走る場合,船体は左右に揺れる(ローリング)。こうした船体の揺れは,観測時の波の大きさ・方向・速さを見て,揺れが小さくなるように,船の進行方向と船速を決めることで対応することになった。

船の揺れを観測機器がかぶらないようにするためには,観測機器の支持台を水平に保つことが重要になる。水準器や船の羅針盤は,外からの揺れに対していつも水平を保つようにできている。この原理で,観測機器を設置する支持台を水平に保つための工夫を行った。

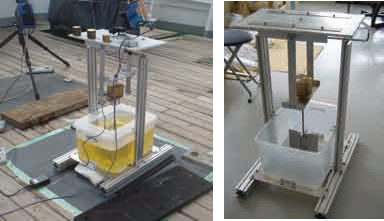

[図2](左)揺れによる水平支持台の移動を抑える装置(ジンバル)。

支持台と外枠はベアリングのついた細い棒で支える。支持台には円

筒状の錘(おもり)がついており,錘の揺れは,直下の液体(食用

油)に浸けた十字状の振り子と液体との粘性で吸収する。右図は実

験室内に置かれた装置の外観で,食用油は入っていない。

揺れによる外力を軽減するためには,2つの方法がある。コマの原理を用いて回転軸を傾けようとする船の揺れによる力に対抗する方法(ジャイロ:能動的制御)と,揺れを液体等のマサツによって吸収する方法(ジンバル:受動的制御)である。今回の海上での皆既日食観測に向けて,われわれダスト隊では,図2のような観測機器の支持台を作製した。

観測機器を載せる台(支持台)を,軸受けにベアリングを入れた棒で外枠に固定する。外枠が船の揺れで動いても,軸のベアリングの調整機能が働いて,支持台は水平を保つ。加えて支持台には錘(おもり)と十字状の振り子が付けられており,この錘によって支持台は垂直方向を保つようになっている。この振り子は,直下に置かれた液体(今回は食用油を使用)に浸かっていて,錘の揺れは振り子と液体とのマサツによって吸収される。

皆既日食の前日に,船上でこの装置の性能を調べるための試験運用を行った。水平方向を向いたカメラを支持台に置いて,ビデオモードで撮像した。その結果,船の揺れによる船縁の移動に対して,船縁の向こうに見えている水平線の位置がほとんど動かないことが判った。このことから,支持台は船の揺れに抗して,水平方向を維持する機能があることが示された。

4 太陽ダストリング

通常は太陽の明るさに隠れて見ることのできない太陽近傍のダストの空間分布を調べることが,今回の皆既日食におけるダスト隊の観測目標であった。太陽系内には,ミクロンサイズの固体微粒子(ダスト)の雲が広がっている。この雲はたいへん薄くて,地球近傍では,一辺が数キロメートルのさいころ内に1個のダストがあるだけである。このダストは,太陽からの放射圧によって引き起こされるポインティング・ロバートソン効果(PR効果)を受けて,らせん軌道を描きながらゆっくりと太陽に落下していく。地球軌道にあったダストだと,太陽に落下するまで数千年かかる。

太陽近傍には,このようにして太陽に落ち込みつつあるダストが存在する。ダストが太陽に近づくと,ダストの温度が上昇する。その結果,昇華作用が活発になって,ダストは小さくなる。ダストが小さくなると,ダストに働く太陽放射圧と太陽重力との比の値が大きくなり,太陽放射圧が効き出して,PR効果によるダストの太陽への落下が止められる。丁度,高速道路の料金所付近で,車の速度が落ちるために,渋滞が発生するように,太陽近傍のダスト昇華領域で,落下が止められたダストが停滞し,ダストの空間密度が上がる。

太陽系内のダストの空間分布の濃い部分は,黄道面に沿っている。これはダストを供給する小惑星や彗星の軌道が,黄道面に多いためである。PR効果は,ダストの軌道の長半径や離心率を下げる(このため,落下してきた太陽近傍のダストの軌道は円に近い)が,軌道の傾斜角は変えない。その結果,太陽近傍で集積を始めるダストは,太陽を取り囲む殻状にはならなくて,黄道面に沿って太陽を取り巻く環状(リング)になる。これを太陽ダストリングと呼ぶ。ダストリングの太陽からの距離は,ダストの昇華作用が活発化する領域となる。この位置は,ダストを構成する鉱物組成によるが,珪酸塩(シリケイト)や炭素を含むダストならば,太陽半径の4倍付近になることが,理論計算で予測されている。

土星のリングは誰でも知っている。しかし,小惑星帯の外側にある4つの巨大惑星(木星,土星,天王星,海王星)が,すべてダストのリングを持っていることはあまり知られていない。

木星や海王星のダストリングは,惑星探査機による鮮明な画像が公開されている。また,天王星のリングについては,すばる望遠鏡を用いた地上観測による画像がある。一方,小惑星帯内側の4つの地球型惑星には,今のところダストリングはみつかっていない。

これらの惑星のリングと,太陽ダストリングは,そのでき方もその時間進化も異なる。惑星のリング粒子が,比較的長期間安定に存在するのに対して,太陽ダストリングの粒子は,昇華作用によって短期間(1年程度)で消滅する(一部は,太陽放射圧で吹き飛ばされる)。次々と新たなダストがリングに入ってきて,リングの姿は保たれる。このように,太陽に向かって連続的に落ち込んでくるダストが,その生涯の最終段階で美しく輝くのが,太陽ダストリングである。

5 太陽ダストリングの謎

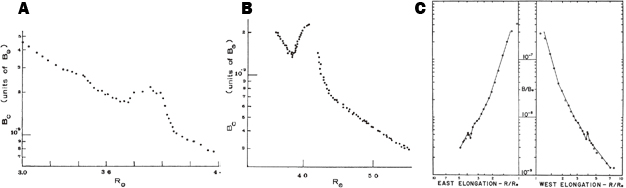

[図3]太陽近傍の近赤外線観測結果。太陽半径の4倍付近で,明るさの盛り上がりが見られる。

マックイーンの観測(A:皆既日食時,B:気球による観測)(MacQueen 1968, Ap J. 154, 1059)と,

ピーターソンの皆既日食時の観測(C)(Peterson 1969, Ap J. 155, 1009)。

前述した太陽ダストリングの形成シナリオは,実は観測結果を説明するために提案されたモデル仮説である。1966年11月12日に南米ボリビアで起こった皆既日食の際に,アメリカの2人の天文学者・マックイーンとピーターソンが太陽近傍の熱放射を独立に測定した。波長2.2ミクロンに感度のある近赤外線測定機器を用いて(当時は1次元に並べた測定器によるサーベイ測定で,2次元マップを得ていた),太陽から離れるにつれて輝度強度が減少する様子を明らかにしようとした。すると,太陽半径の4倍程度離れた地点で,減少していた輝度に盛り上がりがあることが判った(図3参照)。2人の独立した観測で,同じような盛り上がりをみつけたので,これは確からしく思われた。加えて,図3のCに見るようにピーターソンは,太陽を挟んだ両側の黄道面近くに,この盛り上がりの存在を示した。丁度,黄道面内のリングをわれわれが眺めると,太陽の前後の部分は見えなくて,太陽から離れたリングの左右の断面が見えてくるのに対応する。

マックイーンはこの結果を確認するために,翌1967年1月9日に気球にコロナグラフ(太陽の輝面だけを隠して,周りの暗い太陽コロナを見る装置)を搭載した観測を行った。気球は,高度28キロで5時間近い飛行を行い,精度の高い観測データが得られた。皆既日食の際には,長くても6分程度の観測しかできないが,この気球観測の成功によって,長時間の精度の良いデータが得られた。そこには,より詳細な輝度の盛り上がりが見られた。これらの観測結果から,太陽を取り巻くダストの塵が放つ熱放射が存在することが確からしく思われた。

1973年6月30日の西アフリカでの皆既日食時には,フランスのチームが航空機(コンコルド0001)に測定機器を積み込み,皆既日食帯に沿って飛行しつつ,太陽コロナの輝度分布の測定を行った。彼らは,より長い波長10ミクロンでも,この輝度の盛り上がりがあると報告した。その後,1983年6月11日のインドネシアでの皆既日食時には,日本のチームが皆既日食帯に気球を上げた。彼らは,近赤外線での輝度分布を測定し,波長1.65ミクロンでこの盛り上がりを確認した(なぜか,波長2.25ミクロンのデータには盛り上がりが見られていない)。

1980年代前半までは,太陽コロナに赤外線放射の盛り上がりが観測され,それを説明する太陽ダストリング仮説もうまくいくことが判り,めでたしめでたしということになっていた。

ところが,1980年代後半以降,この盛り上がりが消えてしまったのだ。いくつかのグループが,異なる皆既日食時に観測を行い,盛り上がりが見えないという報告を行った。これが決定的になったのは,盛り上がりの発見に貢献したマックイーンのチームが,航空機(C130 Hercules)を用いた観測で,盛り上がりがみつからなかったという報告を行ったことである。彼らは,1998年2月26日,皆既日食帯内高度5.73キロで,航空機のオープンハッチ(航空機の窓を通過する際に,赤外線が被る影響を排除するため,窓の無い状態で観測した)で,1.25と2.2ミクロンの2つの波長域で観測を行っている。その観測データの信頼性は高いので,太陽コロナの赤外線輝度に盛り上がりが見られなかったという結果は,確かであろう。

それでは,太陽ダストリングはどこへ行ってしまったのか?

ダストリング消滅については,いくつかの可能性が考えられる。リングのダストの寿命は長くても数年以内である。このため,ダストが昇華領域に供給される量に時間的な変動があれば,リングの濃さにも変化が現れる。料金所に車がやってこなければ,車の渋滞が起こらないように,リングの位置にダストが降ってこなければ,リングは消えてしまう。

また,太陽活動が活発になると,コロナの他の成分(電子散乱によるKコロナ)によって,ダストの成分(Fコロナ)が目立たなくなるという説もある。更に,次のような考えもある。皆既日食の継続時間は長くても6分程度である。太陽から4倍の太陽半径離れた地点のケプラー周期は1日程度なので,皆既日食時に,われわれが見ることのできるのはリングの一部分である。太陽の前面や背後になったリング部分は見えない。もし,リングが一様な濃さではなくて,皆既日食時に見えたリングの部分が,運悪く淡いところだとすれば,リングは観測にかからないことになる。

こうした推測を検証し,太陽ダストリング仮説を再検討するためには,皆既日食時に太陽ダストの観測を実施することが必要なのである。

6 か丸日食観測報告

ここまでかなりのスペースを割いて,日食観測にむけての準備段階について紹介してきた。ここから,いよいよ日食観測の本番について話を進めることになるのだが,気が重い。結果を先に言ってしまうと,観測時刻の天候に恵まれず,黒い太陽を眺めることも無く,予定された皆既日食の6分間は過ぎ去ってしまったのだ。今思いだしても,観測することができなかった無念さがこみ上げる。そんなわけで,残念ながら,太陽ダストリングの謎の解明に役立つ新たなデータを加えることはできなかった。船を降りてからも,無力感が残り,日食観測に出かける前に頼まれていたこの原稿を,書き始める気力が湧いてこなかった。約束した原稿の締め切り日に大きく遅れてしまったのも,その後遺症を引きずったせいである。ご迷惑をおかけした関係者の皆さん,ご容赦ください。

さて,これで報告を終わりにしたら,ここまで読み進んだみなさんに申し訳ない。観測はできなかったけれども,海上での日食観測の様子をもう少し書き進めよう。

69名が乗り込んだ「か丸」は,母港のある鹿児島湾を七月二十日に出航し,黒潮の流れを横切って,目的地である東経135度15.3分,北緯28度8.4分に,皆既日食前日の7月21日に到着した。この日の午前中には,船上で翌日の皆既時刻に合わせた予行演習を行った。観測機器は問題なく動くことが判り,船の揺れによるポインティングへの影響も思っていたほど大きくはなかった。

気がかりは皆既日食時の天候であった。例年ならば,勢力を増した太平洋高気圧が梅雨前線を北方に押しやって,観測予定領域は安定した太平洋高気圧に覆われて快晴となるはずであった。しかし,今年の太平洋高気圧は発達が遅れ,梅雨前線を北方に押しやるだけの勢力がなく,前線に伴う雲の帯が,運悪く皆既日食帯に重なってしまった。移動のできない島の観測点とは異なり,船は快晴を求めて移動できる。しかし,「か丸」の速度はがんばっても11ノット(時速20キロ)であり,短時間で大きく移動できない。

このため,観測点をどこに取るかは,前夜には決めておきたい。臨時に編成された気象班が,真夜中の最新気象データを基に,晴れそうな領域を探した。しかしながら,皆既日食帯に沿った雲の帯は動く気配がない。仕方なく,ところどころに散見された雲の隙間が,皆既時刻に到達しそうな地点に船を向けることになった。

同じ頃,気象衛星で撮られた赤外線画像には,皆既日食帯全域に多量の水蒸気が映っていた。太陽近傍のダストが放つ赤外線を捉えたいと思っているダスト隊にとっては,赤外線を吸収する地球大気中の水蒸気は大敵である。停滞する水蒸気の存在は気がかりであった。

[図4]太陽を取り囲む暈の一部。

上部から右にかけての黒い壁は船体の縁。

7月22日は朝から雲の多い日となった。朝方,太陽の周りに暈(かさ)が見えた(図4参照)。これは,上層にミクロンサイズの六角柱状の氷晶が浮揚し,差し込んだ光線を一定の方向に散乱するために起こる気象現象である。暈の出現は,上層に雲にはならないがかなり多量の水蒸気があることを示唆する。晴天を望む者にとってはあまり良いしるしではない。

皆既時刻が近づくにつれて,船は揺れを最小限にするために,うねりの進行方向・速さと船の進行方向・速さを合わせ,ほぼ7ノットで航走した。雲の切れ間に見え隠れしていた部分食の太陽は,皆既となる11時7分直前に,雲に隠されてしまった。その後,雲がもくもくと湧き出したために,皆既時間中は濃い雲が上空を覆い,黒い太陽は全く見えなかった。船上では部分食を一部観測することができたが,皆既日食時に明るく見える太陽コロナは見ることができなかった。そのため,太陽ダストリングの測定もできなかった。

[図5]皆既日食帯の中から水平線方向を見た際,水平線の上が明るく見えている。

皆既日食時の太陽高度はほぼ75°で,頭上に太陽が位置している。

皆既日食時の黒い太陽を眺めることはできなかったが,皆既に伴う周りの変化を体感することはできた。それも,島影ひとつ見えない周りが360度水平線という場所で,皆既に伴う薄明かりの出現,体感気温の降下が起こった。加えて,水平線付近の赤焼けは印象的であった(図5参照)。皆既をもたらす月の本影(筒状)の直径は250㌔で,船上から見える水平線までの距離はせいぜい10キロ程度だから,見渡す限りの海上はすべて月の影となるはずである。だとすれば,水平線も真っ暗になると思ってしまう。水平線に沿って,影の向こうの明るい日向に視線が直接届くはずは無い。だとすれば,なぜ,水平線が赤焼けした明るい帯となるのだろうか? 大気や海面で多重散乱を受けた太陽光(夕焼けの原理で,赤い光が生き残りやすい)が,やってくるのだろうと言われているが,定量的な検討はまだ無い。

気象観測班が興味深い結果を報告している。皆既の開始時刻ごろに,急に風速10m/s 以上の風が吹き始め,最大食の時刻には風速が最大となり,風向きが南西から西(影の進行方向)に変化したという。また,船が本影から出た時刻に,気温が2度急冷したことから,本影の後ろに冷気溜まりが随伴しているらしい。このことから,次のような気象変化のシナリオが提案されている。円筒状の本影が近づくに連れて,本影から吹き出した冷たい空気(風速10m/s 以上の風)が,円筒の周りの海上の水蒸気を含んだ暖かい空気塊を持ち上げる(500メートルぐらいまで)。上空に昇った空気塊は本影に追いつかれて,円筒内に入るが,本影内は太陽光が差さないので温度が下がる。このため,この空気塊の温度が下がり,水蒸気が水滴(雲)となって,本影内にもくもくと湧き上がる。本影が通り過ぎると気温が上がるので,水滴(雲)は消えるが,冷たい空気は下降し,冷気溜まりとなって観測にかかったらしい。

もし,この解釈が正しいとすれば,水蒸気の多い大気環境では,本影内の低温化した大気中で水滴が生まれ,これが雲となるようである。こうして,本影内で新たな雲が発生するらしい。今後,海上での皆既日食観測を計画する際には,皆既日食帯内に生まれる雲の影響が重要になるであろう。

7 おわりに

太陽ダストリングの謎は解かれずに残った。将来,きっと新たな観測によって,謎の解明が進むことを期待したい。日本国内で皆既日食が見られるのは,2035年9月2日,能登半島から関東平野北部にかけての広い地域である。それまで,日本近傍に皆既日食帯が位置することは無い。26年先まで待てない方は,2012年11月13日に,オーストラリア北部をかすめる皆既日食帯に出かけられると良いだろう。来年,2010年7月11日には,南太平洋からチリにかけての日食もあるが,陸地では夕方の太陽が欠けていくので,地球大気の影響が大きくなって観測には向かない。黒い太陽と,気温降下,強まる風,朝焼けと夕焼けの出現,などなど,皆既日食帯に入ったときに体感する様々な自然の不思議さは,魅力的である。是非一度,皆既日食の神秘を体感する機会を持たれることをお勧めして,この稿を終わることにする。