Accumu Vol.4

「認知科学」へのいざない

京都大学総合人間学部自然環境学科助教授

京都大学大学院人間環境学研究科助教授

京都コンピュータ学院講師

理学博士

松村 道一

認知科学とは

認知科学(Cognitive Science)という新しい学問分野には,まだ馴染みのない人が多いのではないかと思う。この分野をリードする『本場』のアメリカでも,「Cognitive Science」という学術雑誌が初めて刊行されたのが1977年であるから,認知科学という言葉自体が世間に『認知』されてから,やっと15年にしかならないのである。創世期の学問分野としてはよくあることだが,その中身は極めて流動的で,人によって定義自体も異なっている。しかしそれを敢えてやさしく言うならば,認知科学とは人間の心(知性)の働きと,その知性の生産物である知識の性質を解明しようという学問である,ということになろうか。

「心」の問題に切り込む方法として,以前から認知心理学という分野が存在したのであるが,「心」という巨人に対して素手で戦いを挑んでいたようなもので,結果は学者の解釈任せとなり,客観性に乏しく科学として充分に確立したものにはなりにくかった。現代科学技術の進歩とともに,コンピュータサイエンスや脳科学が,新たにこの問題解決のために参入してくるに及んで,「心」がやっと実体のあるものになってきたのである。

コンピュータの登場

コンピュータサイエンスの側からいうと,人工知能(AI)の研究の歴史は,コンピュータが実用化されるやいなや始まっている。画像処理や自動翻訳機・ロボットの研究が,早くも着手されているのである。初期の頃は,人々はコンピュータの計算能力のすばらしさに目を奪われて,人工知能の実現も間近であると誰もが確信していた。1960年代なかばに,アメリカの人工知能研究の大家であるM・ミンスキーが,「30年後には計算機は人間の知能と対等になるだろう」と予言している。コンピュータがやがて人間を支配するようになる,という筋立てのSF小説がたくさん書かれたのもその頃のことである。

しかしAI研究の挫折は,わりと早く訪れた。この幕引きを演じたのも,同じミンスキーであった。1969年の著書の中で彼は,その頃ようやく軌道に乗り始めた,学習機能を持つ神経回路網の限界について,詳しく検討したのであった。彼のAI研究への熱意とは裏腹に,また彼が大家でありすぎたために,この限界説の社会的影響が大きく,1970年代にはAI研究に対して,アメリカ政府の研究助成金がほとんど出なくなってしまったのである。AI研究の冬の時代であるが,この時期にこそ認知科学の必要性が高まってきたのである。

人工知能研究の問題点

ミンスキーの批判を待つまでもなく,人工知能研究は当時大きな壁に突き当たっていた。自動翻訳機の例を取り上げてみよう。初めの頃翻訳作業というのは,単純な文字列の操作だと思われていた。二種類の辞書(訳す言語と訳される言語)と,各々の文法規則さえ入力されていれば,コンピュータにとっては簡単な作業の筈であった。確かに字面から字面への翻訳は,一見成功したかに見えたのである。しかしこのような逐語訳で事足りると思うのは,言語の意味構造を理解しない,とんでもない誤りであることがわかってきたのである。例えば「あなたなんて嫌いよ」というのは女性がよく使う言葉である。これを字義通り解釈して,「I hate you」あるいは「I dislike you」と翻訳したのでは,この女性の心持ちすねた感情,あるいは相手の気を引こうとしている様子が全く伝わってこない。それ以前の問題として,この文章には主語がなく,コンピュータには誰が話しているのかさえわからないのである。

そもそもがなぜ我々人間にはこの文章が理解できるのか,実はそのことの方が驚異なのである。この日本語9文字は,パソコン上では18バイトのメモリーを食い,情報量からいうと,わずか55ビットにしかならない。しかしこの言葉を理解するために,実は我々はとてつもない量の知識や経験を必要としているのである。この言葉を聞いた途端,話し手は女性であることがどうしてわかるのか。なぜこの女性は思っていることとは裏腹の言葉を言ってしまうのか,それこそ女性心理の奥底を極めていないと理解できないことである。もちろん時と場合によって,本当に嫌いな相手を撃退しなければならないこともある。どちらにせよその人の置かれている状況や深層心理を理解することなく,言葉の翻訳などできる訳がないのである。逆に言えば言語というのは,人間の心の動きを文字に表しただけのものであり,我々にはもう一度,「その意味を心で読み直す作業」が必要なのである。

――試しに「あいつはなかなか話せる奴や」という日本語文を,貴方自身で英語に訳してごらんなさい。きっと翻訳には何が必要かわかると思います。――

もう一つの例として,ロボットに物を見分けさせるという,画像処理の問題を取り上げてみよう。当初,外界の三次元世界を見分けるためには,二つの目玉に相当する二台のカメラアイがあれば充分であると考えられていた。二つの平面画像から,立体像を再構成する技術の開発である。しかし当然のことながら,カメラ(ここでは簡略のため白黒に限って話を進める)が捉えた画像は濃淡だけが存在する平面図である。写っているものが直方体であるとすると,どこが面でどこが稜線になっているかを,見極めなくてはならない。まず最初の作業は境界線を抜き出すことであろう。線を何とか抽出するところまでは,不完全ながらも現在の技術水準で実現されているようだ。

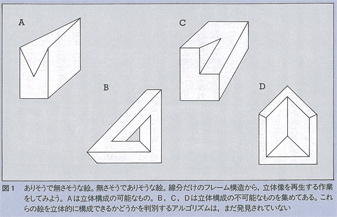

次の段階として,この線で構成される仮想のフレーム構造が,現実の三次元世界に無理なく存在する立体像として成り立つかどうかを判定しなくてはならないのだが,話がここまでくると,俄然難しくなってしまうのである。ある研究者は,特定の線分の組合せ方で凹凸を表現する計算式なるものを考案した。しかしそれには恐ろしい量の計算が必要であり,しかもそのやり方が必ずしも満足なものではなかったのである。与えられた立体像から平面図を作ることは容易であるが,与えられた平面図から立体が再構成できるとは限らないのである。図1を見れば,それは一目瞭然であろう。そこで最終的にわかってきたのは,「人間はこんなやり方でものを見ているのではない」ということであった。

再び認知科学とは

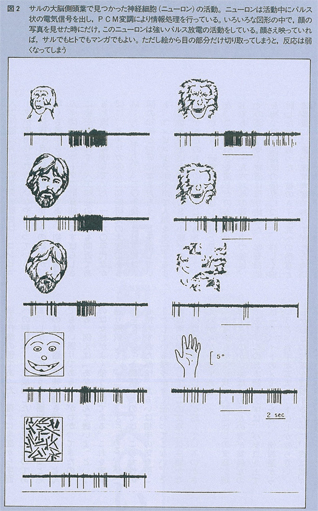

人間の脳は,網膜に映し出された像を,瞬時にして立体像として認識する能力を備えている。画像の中から線分を選び出して反応する神経細胞(ニューロン)や,左右の網膜像の食い違いから奥行きを認識できるニューロンが,大脳皮質に存在することは既にわかっている。我々は脳の中に都合のよい立体モデルの鋳型を,既に持っているのである。サルを使った実験で,顔の映像を見せた時にのみ活動するニューロンや,同じ顔を見せても,微笑んでいる時にだけ反応するニューロンが見つかっている。このようなニューロンのことを,わざわざ「認知ニューロン」と呼ぶ人もいる(図2参照)。しかし我々はこの鋳型を,先天的に持って生まれたわけではない。縦縞しか見えない環境で子ネコを育てると,そのネコは大きくなってからも横縞を認識することができない。脳の中に横の線分を抽出するニューロンが育たなかったからである。

つまり我々がものを見るというのは,後天的に取得した脳の中の立体モデルの鋳型と,今現在映っている網膜像との間に,対応関係をつける作業なのである。これが認知の過程である。現実にあり得ない組合せは,あらかじめ脳が排除してしまうのである。コンピュータはこのような「常識」を持たないから,いちいち全ての可能性・組合せをチェックしていくのである。つまり画像処理とは最初の画像から段々と特徴を抽出していく「ボトムアップ法」だけではなくて,初めから存在する鋳型と照合する「トップダウン法」の情報処理をも必要としているのである。

ときどき自分の脳内にある立体モデルと,網膜像とがうまく対応付けできないことがある。このような矛盾や葛藤を,積極的に取り入れた不思議な絵を描く芸術家もいる。エッシャーという版画家の描いた絵(図3)を,よく観察していただきたい。最初に見たときには,何が何だかわからなくて混乱してしまうだろう。図の一部分ずつを見ていくと,何とか現実の立体と対応もつくのであるが,別の場所に目をやった途端,頭の中で凸面と凹面とが反転してしまう。再び全体を見ると,全くつじつまが合わなくなってしまう。いつまでもこの葛藤は克服できないままである。時にはこんな混乱もまた楽しいのではなかろうか。

人工知能研究の未来

どうやら「単なる文字列とその意味内容とは別物である」ということや,「平面図と現実の立体像とは別のものである」ということが,人工知能研究者にも徐々にわかってきたらしい。今や,なぜ文字列が人間に了解可能な意味を創り出しているのかという階層性の問題を,もっともっと明らかにしていくことが必要なのである。それが知識構造の階層性の解明にも役立つし,本当の学習能力の開発にもつながるのである。

人工知能研究が実を結ぶかどうかは,結局のところ人間の認知の過程を解き明かせるかどうかにかかっている。知識と知識を関係づけるやり方,記憶のメカニズム,学習の仕方など,まだまだ人間を見本にしなければならないことは多い。

「学習能力のある日本語ワードプロセッサ」などという,大げさな歌い文句をみることがある。しかしその内実は至って単純で,出現頻度に応じて漢字変換辞書の順番を並べ換えているだけに過ぎない。せいぜいが前後に使われている漢字から判断して,そこに使われそうな漢字の候補を拾い出してくるくらいである。その文章の意味内容に立ち入って解読しているわけではない。

「おい」と言っただけでお茶が出てきて,「あれ」と言っただけで必要な書類が出てくる,というのはいささか極論であるが,こんな「話せる」コンピュータができて,初めて秘書代わりに仕事を任せることができるのである。そんな時代がくるまでは,相変わらず「物わかりが悪くて融通のきかない」コンピュータ相手に,泥臭い残業が我々を待つているだろう。