Accumu Vol.2

人工衛星による地球画像の解析について

川田 剛之

リモートセンシングについて

人工衛星や航空機などに計測器を搭載し,地球表面の様子を遠くから探査する技術はリモートセンシング(遠隔探査)と呼ばれている。これには,リモートセンサーの開発,計算機による画像処理及びその解析技術等も含まれる。私がアキューム編集部から頂いたテーマは「人工衛星による地球画像の解析について」であるが,私はこれまでリモートセンシングに関する研究はしてきているものの,それは計測データに含まれる大気散乱光による雑音除去とか,小規模画像の分類とその為の画像処理システムの開発といった極めて狭い範囲の事柄であり,地球全体画像の解析については,手掛けた事はなく,従って,それについて書いても不適切なものになる事は明らかなので,ここではリモートセンシングに関しての基礎的知識の解説と私の現在,取組んでいる研究などについて書いて見たいと思っている。

リモートセンシングの技術の本格的発展はアメリカのNASA(航空宇宙局)の月惑星探査計画と共に1960年代中頃から始まっている。計算機による画像処理を前提に,ディジタル画像データを得るセンサーシステムが搭載されたのは1964年に打ち上げられた火星の表面探査船マリーナ4号からである。その後,火星,金星,木星,土星,天王星,海王星といった惑星の探査に,バイキング計画,パイオニア計画,ボイジャー計画が次々と実行され,数多くの新しい発見が達成され,惑星に関するリモートセンシングは輝かしい成果を挙げている。この様な惑星探査によって培われた技術を身近な地球に応用する為,1972年7月に最初の地球資源探査衛星ランドサット1号がNASAによって打ち上げられている。地球のリモートセンシングに関しては,今まで数多くの衛星が打ち上げられているが,すぐランドサットが連想される様に,この衛星は有名である。その理由は,最初からNASAはこの衛星のデータを全世界に公開し,誰でも人手出来る様に計画した為と思われる。この為,世界的規模でランドサット衛星データの利用システムが開発され,地球を対象としたリモートセンシング技術の発展の核となった為と言える。1980年代に入るとフランス・ESA(欧州宇宙機構),日本,インドなどが独自の立場で地球観測衛星開発に着手し出し,これまでの米国中心の時代から米国,ヨーロッパ,日本を核とする多極的国際協力研究の時代に入っている。フランスは1986年2月にスポット衛星の打ち上げに成功し,日本もその1年後にNH型ロケットによってMOS1号(海洋観測衛星)を軌道に乗せている。

ランドサット衛星は現在5号まで打ち上げられている。1号から3号までにはMSS(マルチ・スペクトル・スキャナ)とRBV(リターン・ビーム・ビジコン・カメラ)が搭載されていた。RBVの利用はあまりなく,MSSデータの利用が殆どであった。MSSの地上分解能は約80mで,1シーンの観測範囲は185km×185kmと広い。MSSは視野角11.5度で西から東ヘスキャンしながら地上からの反射可視及び近赤外光を分光計測する。この時,衛星は北から南へ飛行していくので,2次元の地球表面画像が得られる事になる。衛星の高度は約900kmで1日に地球を14周し,1周毎に1.43度西へずれる。従って18日毎に同じ地域の観測が可能となる。人工衛星による地球表面のリモートセンシングの最大のメリットは広範囲の画像データが18日毎に周期的に入手出来る所にある。また計測された可視・近赤外光は4つのバンドに分光されデータ・レコーダに蓄積されるので,後で述べるが,分光特性を解析する事により地上物体の識別が可能となる。ランドサットのMSSデータは世界中の研究者により利用され,天然資源の探査,森林の管理,土地利用状況の把握,環境汚染の監視などの分野で有効性が実証されてきた。

ランドサット4号,5号にはMSSの外に新しく開発されたTM(セマテイック・マッパー)センサーが搭載され,地上分解能は30m,分光バンドもMSSの4バンドから7バンドに増加し,可視近赤外波長域に加えて熱赤外波長域もデータ収集出来る様になった。

スポット衛星のセンサーの地上分解能は高く,分光モードでは約20m,パンクロモードでは約10mとなっている。さらにランドサットと異なり,走査軸を斜め方向にコントロール出来るので,ステレオ画像を得る事が出来る。またMOS衛星は地上分解能50mの4バンド可視赤外外センサーの外にマイクロ波センサー,熱赤外センサーを載せている。これらの地球観測衛星の外に,気象衛星NOAAやひまわりなどがあり,地球のリモートセンシングに有効利用されている。

前述のリモートセンサーによって計測されたオリジナル画像データは各種の幾可学的歪やスキャン角による歪,大気散乱光や地形起伏による雑音などが含まれている。これらの歪や雑音を補正しないで,画像データの解析を行なっても定量的な信頼性は低いものとなる。私が京都コンピュータ学院の上野季夫先生と一緒に研究をしている事は主として大気散乱光や地形起伏による雑音成分の除去手法の開発である。そしてこの様な歪や雑音を補正をするプロセスは画像データの前処理と呼ばれている。

次に前処理を済ました画像を利用目的に応じて,一部分を強調したり,画像の特徴を抽出したりする必要があり,ここで画像処理の種々のテクニックが使用される事になる。その後処理として結果を白黒の濃淡表示,カラー表示,或いは3次元表示したりして各専門分野のユーザが解析しやすい形にリモートセンシング画像は加工される。ここまでは一般的なリモートセンシングの紹介をしてきた訳であるが,次にリモートセンシング画像データはどんな原理に基づいて地上物体の分類画像データに変換されて行くのかを簡単に説明し,分類画像がどの様に応用分野で利用出来るかの一例を示す。

スペクトル分類画像とその利用例

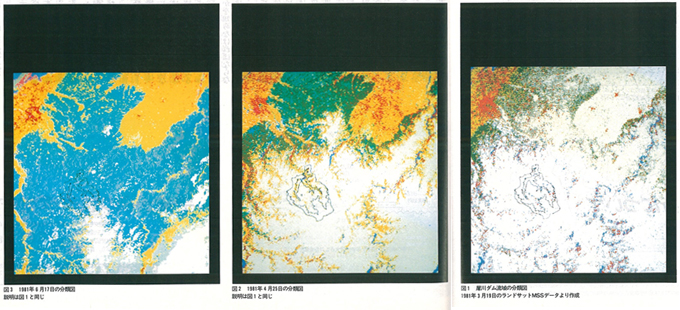

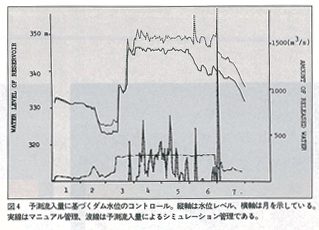

地表物体はそれぞれの物体に特有の反射スペクトル特性を持っている。例えば,海や湖といった水域は各波長バンドで低い反射率を示し,森林など植性は可視バンドでは低い反射率を示すが,近赤外バンドでは高い反射率を持っている。衛星が計測する地表からの反射光は地表物体の反射率に比例しているので,計測される可視バンドデータでは水域と植性域の区別をつける事が難しいが,近赤外バンドのデータと組み合す事により,水域と植性域の区別は容易に出来る。この様に物体の反射スペクトル特性を利用して地表物体の分類を行なっている。この原理に基づいて,リモートセンシング画像の画素1個,1個について多次元のスペクトルバンド空間における統計的パターン解析を実行し,地表物体の分類処理が実施される。図1,2,3は1981年の3月,4月,6月にランドサットが撮ったMSSデータをスペクトル分類した結果である。春の融雪期における石川県犀川ダム流域(図中の実線部)周辺の雪線の後退の様子がこれらの時系列分類画像から良く解る。これらの分類図は以前に私の所で行なった犀川ダムの水位の最適管理をする研究に使用したものである。時系列で撮られたリモートセンシンダデータを分類し,積雪面積の減少速度を計算し,ダムヘの流入量を予測し,これに基づいてダムの水位を管理した結果を図4に示す。図4の破線が予測流人量に基づいて水位をコントロールしたもので,実線がダム管理事務所でマニュアル管理したものである。縦軸は水位レベル,横軸は月を表わしている。一点鎖線は電力の為の放水,黒丸実線はオーバーフローを防ぐ為の一時放水量である。この図4で解る様に,流入予測を立てて水位を管理すると高い水位を渇水期まで保つ事が可能である。リモートセンシング画像データを利用すれば,問題すべて解決するという事は例外的で,殆どの場合,各利用分野の専門知識が必要であり,その分野の研究者が面的な情報を分類画像から計算し,目的とする研究の補助データとして使用するというのが普通である。まず最初に何らかの研究や調査の目的があり,それを解決する為に,必要な衛星データの時期,種類が選定され,利用されるべきで,きちんとした目的意識が無いと衛星データは宝の持ちぐされとなってしまう様である。

あと書き

金沢工業大学におけるリモートセンシング研究について少し書かせて頂くと,リモートセンシング研究は情報科学研究所のメンバーが中心となって行なっている。これは初代所長上野季夫先生(現学院の情報科学研究所長)がリモートセンシング研究を1974年に開始されて以来継続して行なわれてきている。その間の主な研究テーマは○ランドサット画像に対する大気効果補正システムの開発○リモートセンシング画像の各種分類システムの開発○ランドサットのTM及びMSSデータと国土数値情報データとの精度比較○主成分分析法によるTM画像データの分類精度研究○冬期積雪データを利用したダム流入水量の推定とダム水位管理の研究○気象衛星ノア画像データによる海面温度の推定等がある。

現在私が興味を持って取り組んでいる研究テーマは山岳画像データに含まれる大気散乱及び地形起伏の影響を推定しその効果を除去する手法の開発である。山岳地帯は起伏があり,近赤外バンドデータは,この補正をしないと,植性情報ではなく起伏情報が殆どなので,林相の違いを抽出する事は困難である。近似的に大気効果や起伏効果を補正する手法は上野先生や金沢工大の日下教授と共同研究で一応開発しているが,山の斜面による多重反射による影響などの正確な推定は行なっていないので,現在3次元空間における光の多重散乱,多重反射過程のモンテカルロ法によるシミュレーションを行なっている。この研究がうまく行けば,山岳地帯の画像データから林相の相異を正確に抽出でき,平坦地の分類と同じ様に,地伏地帯の画像解析が進展するものと考えている。