Accumu Vol.17

平安の天文家

京都情報大学院大学 教授 作花 一志

図1:平安の天文家

左から藤原定家,安倍晴明,空海

イラスト提供:西岡季美(2008年卒)

京都で近代天文学が始まってから百年ですが,京都の天文学は実は千年の歴史があります。平安時代の京都は世界有数の文化都市で,源氏物語や枕草子などの文学作品だけでなく,多数の天文の記録が残っています。その中には彗星,超新星出現も含まれています。ここでは,天文学とは関係ないと思われている空海,晴明,定家の三人を取り上げてみます。

空海(774~835)

弘法大師あるいはお大師さんとして親しまれています。真言宗の開祖で,東寺・高野山を創建し,書の達人として嵯峨上皇(786~842)のお友達,諸国を回って讃岐の満濃池など土木工事を指導したり,多数の温泉も見つけるという平安初期の快僧(怪僧)です。またわが国最初の庶民向けの学校である綜芸種智院を作りましたが,それは京都コンピュータ学院京都駅前校の近くにあったそうです。とにかくすごい天才で,20年の留学期間の予定で唐へ渡ったのに,2年ですべてを学び取り,多数のおみやげを持って帰国しました。無名の青年僧だった彼は自身の言葉の通り「虚しく往きて実ちて帰」ったというわけです。

彼が持ち帰ったものは真言密教だけではなく,曜日や星占いも含まれています。わが国に曜日をもたらした者は明治のヨーロッパ人でも,戦国時代のキリシタン宣教師でもなく,実は1200年前の留学僧空海なのです。これらは彼が持ち帰った『宿曜経』という占星書に書かれています。平安時代には中務省の下に陰陽寮という部署があり,そこでは陰陽師が具注暦という暦を作っていました。そこには干支・二十四節気・吉凶の占いはもちろん,七曜も書かれています。曜日が記載されている有名な例は藤原道長の日記『御堂関白記』(国宝)で,長保6年2月19日(1004年3月12日)に道長は83歳の安倍晴明を伴って新しく作る法華三昧堂の土地探しに宇治木幡に行きますが,その日は癸酉の日曜日ということが記載され,実際計算で確かめられます[1]。これについて詳しい解説は[2]に載っています。

また『宿曜経』には白羊,青牛,陰陽,巨蟹,獅子,小女,秤量,蝎虫,人馬,磨羯,宝瓶,雙魚という誕生星座名が載っています。光源氏が誕生した際に宿曜師にその運命を占わせる場面があるところをみると,貴族のうちでは流行っていたようで,空海はわが国の星占いの祖といえるでしょう。

安倍晴明 (921~1005)

平安中期の陰陽師・安倍晴明は陰陽寮に務める天文博士で,決して妖術師ではありません。紫式部や清少納言と同時代人で,道長の信任は厚かったようです。彼の役職である天文博士とは律令制の下の太政官のれっきとした役職で,彼は政府の中級官僚なのです。もちろん占いもしますが,主な任務は天変の観測とその記録です。なぜ天変を観測するかといいますと,当時は天文現象は天の警告であると考えられていたからです。例えば日食が起こる,これは今の政治がうまくいっていないから天が怒って,そのような警告をしているのだというのです。日食による恩赦や彗星出現による改元などは実際に行われています。

図2:『大鏡』の一節

『大鏡』には寛和2年6月22日(986年7月31日)の深夜,彼が花山天皇の退位を暗示する天変を見たと書かれています。[図2]は高校の国語の教科書に載っている有名な文章です。この短い文章から当日の天変の実態を探ってみると,木星がてんびん座α星へ異常接近したこと,またはすばるが月に隠されたこと,という二つの可能性が考えられます。ベテラン観測家である晴明は前もって知っていたのではないかとも推測でき,さらにそこから時の権力者である藤原兼家・道長父子に密着した晴明の姿が浮かび上がって来ます[3]。また九八九年の夏の彗星出現については非常に客観的な報告書が朝廷に提出されています。実はこの彗星はハレー彗星で,軌道要素はわかっていますからパソコンで再現できて,8月16日の早朝,金星とハレー彗星が東の空に見えたことになります。この時の記録は中国と日本だけでヨーロッパにはありません。

晴明についてのこれら二つの事件はアキューム14号の記事と重複するので,そちらをお読みください。

藤原定家 (1162~1241)

平安末期の源平時代から鎌倉初期の歌人で『百人一首』や『新古今和歌集』の撰者として有名で,また『源氏物語』や『土佐日記』の研究者でもあります。彼は18歳から74歳まで『明月記』(国宝)という日記風のエッセイを著しています。とりとめもない日常的な記事が多いのですが,天文記録もたくさん集められています。その中には日月食,惑星の異常接近,月,流星などがありますが,特に客星(不意に現れるお客さん星という意味)の出現記録についての記事は重要です。皇極天皇の時代(7世紀)から高倉上皇の時代(12世紀)まで全部で8件あり,そのうちの3件は現代天文学にとって非常に貴重な記録となりました。これらはすべて陰陽師・安倍泰俊(安倍晴明の五代か六代の子孫)から聞いた古い記録を書きとめたもので,定家自身の観測ではありません。

最も有名なのは天喜2年(1054年)の夏に現れた客星で,急に明るい星が現れ,木星くらいに輝いたそうです[4]。この星はその後消えてしまい,人々の間からは忘れられていました。18世紀に望遠鏡観測により淡い星雲が見つかり,「かに星雲」と名付けられ,20世紀になってから,この星雲は膨張していることがわかり,約1000年前の爆発の名残らしいということがわかりました。それに該当する記録を世界中で探してみたところ2件しかなく,一つは中国(北宋)の『宋史天文志』で,もう一つがわが国の『明月記』です。上記の客星は爆発の瞬間だったのです。実はこの現象は太陽より数倍重い星が最後に自爆を起して死ぬときに,一夜にして数万倍も明るくなる「超新星爆発」なのです。現在,かに星雲は電波・赤外線・可視光線・紫外線・X線・γ線さらにニュートリノとあらゆるエネルギーを放出し,毎秒1500キロメートルの超高速で膨張している20世紀後半の花形天体です。かに星雲の研究により電波放射,星の最期,重元素の生成,パルサー(中性子星)などのメカニズムが解明されました。「世の中にかに星雲のなかりせば…」今の天体物理学の発展はなかったでしょう。

図3:『明月記』の客星の記録

他の5件は彗星その他

『明月記』は爆発当時の様子が記録されている非常に貴重な天文資料です。20世紀になってこの記録がクローズアップされ定家は天文研究者の間で有名になりました。中国には最輝期には昼間でも見えた,約2年間見えていたなど詳しい記載がありますが,ヨーロッパには全くありません。ヨーロッパでは記録が失われたのか,あえて無視されたのか,それとも当時まだ紙が伝わって来ていなかったので,記録技術が遅れていたせいか…。まさか,ず~っと曇っていたということはないでしょう。

また寛弘3年(1006年)の春,南の低い空に出現した大客星は,半月くらい明るく輝いたそうで,日月を除けば人類観測史上最も明るい天体です。『明月記』の他にも複数の公家の日記に記載されていますが,紫式部や清少納言の文章にはないようです。ころは王朝文化の爛熟期,藤原道長をはじめ暇をもてあましていた都の公家たちは慌てて加持祈祷に走ったのではないでしょうか。今日,おおかみ座超新星と言われるもので可視光では非常に淡いですが,X線では非常に高エネルギーで輝いています。2006年に出現1000年を記念してX線天文衛星「すざく」が観測しています[5]。

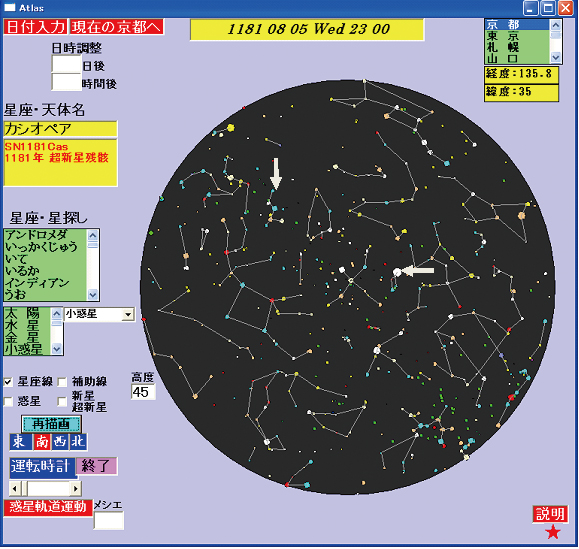

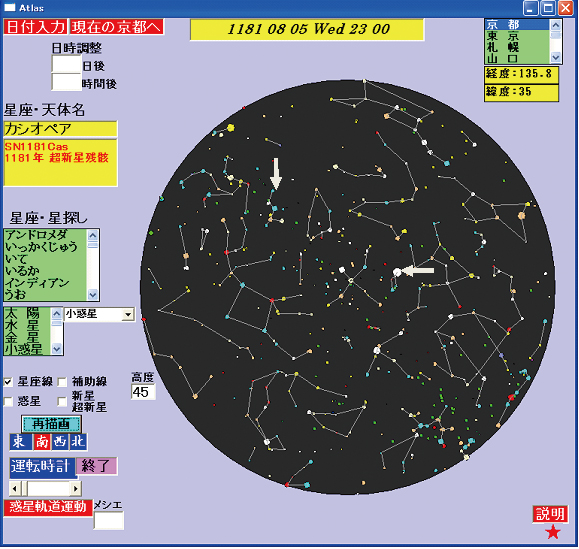

図4:1181年の超新星↓,←は織女星

治承5年(1181年)に出現した超新星は出現時の明るさも,現在残っている中性子星も前記二つに比べると小規模です。この前年に定家はすでに『明月記』を書き始めているので,後年安倍泰俊から聞くまでもなく,定家自身見ていないでしょうか?『明月記』の治承5年の条には天体現象についての記載はなく,その可能性は少ないようです。しかし一等星のないカシオペア座に織女星くらいの明るさの星が突如,出現したのですから,陰陽師でなくても気づいた人はいるのではないでしょうか[図4]。この超新星出現の数ヵ月前に清盛が亡くなっているので,都には「巨星落つ」と嘆息した公家が,また鎌倉には「天命下る」と頼朝をけしかけた知恵者がいた…と想像できなくはないですね。

望遠鏡なしで見えた超新星出現は今日まで8回しかなく,そのうちの3回も記録がある書物は他にありません。こんな歌も作っている定家はやはり偉大な天文家と言えるでしょう。

そよくれぬ楢の木の葉に風おちて

星いづる空の薄雲のかげ

風のうへに星のひかりは冴えながら

わざともふらぬ霰をぞ聞く

ところで太陽系には八個の惑星の他に約20万個の小惑星が確認されていて,その中にKukai・Seimei・Teika という名の付いたものがあります。もちろんこの三人にちなんで名付けられたもので,小さいながらも地球や火星と同じく太陽の周りを回っています[図5]。それらの周期は約5年,またサイズは1キロメートルくらいなものでしょう。今夜Kukaiはおとめ座に,Seimeiはてんびん座にいます。またTeikaはうお座にいますが,2005年7月には「かに星雲」のそばを通りました。Teikaの命名は2004年に「かに星雲生誕950年」を期して筆者が提案したものです。大望遠鏡で見る機会があればこの三人を偲んでほしいと思います。

図5:2008年11月15日における惑星配置 軌道は内側から水星,金星,地球,火星,Teika,木星,土星

以上は2008年3月22日に京都大学で行われたNPO花山星空ネットワーク主催の講演会で話した内容を元にして書いたものに加筆したものです。

参考文献

[1] 作花一志 http://www.kcg.ac.jp/kcg/sakka/koyomi/youbi.htm

[2]臼井正 『あすとろん』 No.2,p.24,2008 http://homepage3.nifty.com/silver-moon/teika/teika.htm

[3] 作花一志 http://www.kcg.ac.jp/kcg/sakka/seimei/seimei1.htm

[4]福江純 『歴史を揺るがした星々』 p.43,恒星社厚生閣,2006

[5]小山勝二『天文教育』 Vol.18,No.5,p.6,2006

[6]作花一志 『あすとろん』 No.3 p.13,2008