Accumu Vol.5

認知革命?

ウィーン工科大学/計量経済学・OR・システム理論研究所/サンタフェ研究所 ジョン・L・キャスティ JOHN L. CASTI

翻訳:川田 剛之(金沢工業大学情報科学研究所所長)

相対性理論と量子力学の発展が20世紀の科学を定義したのと同様に,急成長する認知科学の分野は,来たるべき21世紀の科学の核となる将来を垣間見せる存在として,しばしば吹聴されている。この論文で,いわゆる認知科学革命は,本当に革命的なものなのか,あるいは科学的には,単に竜頭蛇尾終わってしまうものなのかどうかについて検証する。この疑問に関して将来を見通す観点から,この論文は人工知能の主張と成果について,現在流行の人工生命分野の研究者の一連の研究なども含めて,詳しく見ることを行う。この論文で,今後の10年から20年を支配すると思われる認知革命がどんな方向性をもつかについて推測し,結論づけたい。

ダンサーとダンス

哲学の教授が学生達の眠気を覚ますために,昔からよく言う冗談としてこんなものがある。”What is mind? No matter. What is matter? Never mind”(ここの訳としては「心とは何か? それは物質ではない。物質とは何か? それは絶対に,心ではない」とも訳せるが,最後のNever Mindは熟語として,「気にするな」という意味になるので,ここの文は全体として冗談になる)。冗談を入れると説得力がなくなるかもしれないが,学問的レベルのあまり高くない人達にも,この話は,次の大変重要な点をわかりやすく示している。つまり,物体(人間の脳)が何らかの方法で心をつくり出していることは,疑問の余地はないが,心そのものは物質的な構成要素を全くもっていないように見える,ということである。むしろ,通常の空間と時間を超越した世界において,心は情報のパターンだけで構成されているようにも見える。しかし,そのような構図を念頭に置いたとしても,私達は知識の本質に関する基本的疑問について,どのように取り組んだらいいのか,また,知識は人間の心において,どのように表象化されているのか,といった問題が存在する。これは,近年,認知科学と呼ばれるものの底に流れる重要な未解決の問題でもある。

その熱狂的な瞬間に,認知科学の研究者は,彼らの分野が21世紀の先駆者を代表しているのだ,というささやきを聞いてきている。相対性理論や量子力学の発展が,20世紀の科学を定義したのと同様に,肉体と脳に関する研究が,来るべき世紀における科学の焦点になるであろう。あるいは,そのように彼らは言っている。しかし,脳,心,そして知識に関する研究は,生理学や哲学のような伝統的学問分野である。では,認知科学がこれらの伝統的分野の学問的手法に付け加える,熱狂に値する手法とは何なのか? この質問に答えるためには,認知科学という用語が実際に意味するものについて,もう少しきちんと見ていく必要がある。

今日の認知科学の歴史的発展について説明する一番優れた研究はHoward Gardnerによる1985年に出版された”The Mind's New Science”(邦訳題名:認知革命 佐伯,海保訳 産業図書)であろう。この研究で,Gardnerは,認知科学は6つの伝統的な学問分野である哲学,心理学,言語学,人工知能,人類学,神経科学を,その程度に強弱はあるが,図1に示すチャートに従って結び付け,これらを混合したものである,と主張している。この図において,実線は分野間の関係が深いことを示し,点線はそれが弱いことを表わしている。

認知科学から見た境界領域に焦点を当てることに加えて,Gardnerは,認知科学をそれの起源となる学問分野から区別する五つの特徴,言い換えると五つの指紋を挙げている。これらの特徴は,この認知科学の核となる前提や認知科学の研究者を,その起源となる分野の研究者と区別させている方法論を代表するものである。この後の議論に対する出発点として,これらの指紋を並べるのは価値がある。

表象:人間の認識活動について言う時,心の表象について述べることが必要であり,生物的ものからも社会的・文化的ものからも区別される,表象のレベルという分析のレベルを仮定することが必要である。

コンピュータ:人間の心を理解する核心となるものは,デジタル・コンピュータである。色々な研究を遂行するのに,コンピュータは必要であるばかりでなく,人間の心がどのように機能するのかを調べるのに最適なモデルとして,コンピュータはもっと決定的に役立つ。従って,認知科学者は,実際にはコンピュータを使用しないとしても,情報処理装置としてコンピュータを,脳と心の作用を研究するための正しい比喩として使えると信じている。

感情,文脈,文化,歴史の軽視:感情の影響や歴史や文化の入力による寄与といった要因も,認識機能にとって重要であるかもしれないが,しかし,認識科学者は,これらの要因は心の働きを理解することに対しては,二次的な重要性しかないと考えている。従って,これらのものを,不必要な混乱の原因と見なしている。

学際的研究:認知科学者は,心の研究には学際的な研究方法が有効である,と信じている。それゆえ,たいていの研究者は,先に述べた六つの学問分野のうちのいずれかの出身であるが,そのうちにこれらの学問境界は薄らぐか,または消え去るだろうという希望をもっている。

古典的な哲学問題:認知科学者の論議の系列や関心事の集合は,西洋哲学の認識論者がこれまで長い間,関心をもっていた問題に強く根ざしている。こうして,近代認識科学者達は,彼らなりの方法で,『メノン』においてプラトンが,『コギト』においてデカルトが,『純粋理性批判』においてカントが行った心と知識に関する同じ疑問に取り組んでいる。

学問分野を構成するものについてのガイドラインを得たので,認知科学者は,どのように人間の心は情報を処理し,それを知識に変換するのかを理解するプログラムについて,どの程度それを前進させることができたのか,という質問をしたくなる。認知科学は,その信奉者が言うように,本当に知的革命の先駆者なのか。あるいは,他の批判者が言うように,伝統的学問分野から逃避した二流の学者の避難小屋に過ぎないのか。高々10年間程しか存在していない学問分野の成果だけで,その主張を評価するのはまだ早過ぎるかもしれないが,私はすでに得られた結果から出てきた初期的制約や研究計画において,まだ埋っていないギャップに焦点を合わす観点からも検証を行うのは価値があると考える。

明らかに,認知科学の旗印のもとでなされた研究の一部分でさえ,公平に取り扱うことはとても1人ではできないし,それをするのがこのエッセイの目的でもない。認知科学全体の代わりに,その中で一番論議を呼び,最も一般に知られている人工知能の問題に焦点を合わせて,議論をしたいと思う。あなたや私のように思考できる機械を作ることが,可能なのか不可能なのかという議論を検証することにより,来るべき世紀において,認知科学が心を科学的に理論づける可能性に関する疑問に,こっそり忍び寄ることができるであろう。

現実の脳と人工の心

1950年にAlan Turingは”Computing Machinery and Intelligence”という論文を出版した。この論文は,今日に至るまで猛威を振るっている「機械は考えることができるか?」という論争の発火剤となった。知能機械に関する関心を引き付ける,根本的役割の外に,Turingの論文は,機械が本当に人間のように考えることができるのか,できないのかを決めるための作業テストの導入として有名である。チューリング・テストと現在では呼ばれているこの基準は,機械が質問者を騙して,それが本当の人間であると信じさせることに関するこの基準は,本質的には行動主義的ものである。模倣ゲームとTuringが名づけたこのゲームに対する基準は,他の人間が考えているのかどうかを決める唯一の方法は彼の行動を観察すること以外にない,ということであった。そして,もしこの基準が,人間が考えているかどうかを判定するのに十分であれば,機械にも同じ基準を当てはめるべきである,という公正さを要求するものである。

面白いことに,1991年11月8日,ボストン・コンピュータ博物館が,世界最初のチューリング・テストを開催した。そこにおいて,八つのプログラムが,婦人服,恋愛関係,ブルゴーニュ・ワインなど制限された話題について,人間の質問者と会話を行った。その日の終了時に,審判員達はPC Therapist IIIというプログラムに1等賞を与えた。このプログラムは,特に何でもない話題について,気紛れな会話を質問者とするように設計されたものであった。

例えば,ある時点で,そのプログラムは審判員に,「多分,君は恋愛の相手から十分な愛情を受けていないね」と言ったとする。

審判員は,次のように尋ねる。「人間関係において,衝突や問題がおきるのを防ぐために,重要なキー要素はなにか」。

「私が考えていると思っていないようだね」と端末は反応する。

この種のやり取りは,審判員達をほとんど騙せなかった。審判員の多くは,常識のたぐいの誤りを見つけることができ,これによってすぐ人間とコンピュータとの見分けができたと言っていた。それにも拘らず,この歴史的な実験からの全体的な結論は,チューリング・テストは,多くの人が最初思う程難しくはないということである。なぜなら,この競技において,素朴なプログラムでさえも,何人かの審判員を騙すことに成功したからである。

知能のベンチ・マークとしてのチューリング・テストの妥当性についての有力な反論は,哲学者Ned Blockにより前進した。5時間以内の,あらゆる可能な会話を明示的に対応づけて,一つの木構造で表現するとすると,この木構造は,明らかに膨大なものになり,実在するコンピュータではとても記憶しきれない。議論を進めるために,この困難さを無視して,この木構造をコンピュータに入力できたとしよう。

その木構造に従って,機械は,知的な人間がするのとほとんど同様のやり方で,質問者に対応するであろう。しかしながら,機械は単にこの木構造によって対応をしているだけであり,機械は精神的状態を全くもっていない。これと同じ結論は,有限時間内のどんな会話に対しても成り立つのである。

この議論から,Blockは,チューリング・テストでは,思考は完全に把握できないという教訓を引き出した。木構造で間違っている点は,それが作り出す行動に問題があるのではなく,問題は,それらの行動を作り出すやり方にある。知能とは,単に知能をもつ人間と区別できないような答えを出す能力ではない。知的行動を呼び出すということは,その行動がどのように生み出されるのかについて命令をすることである。

チューリング・テストは,明らかに人間の知能に関して,第三者の立場を代表している。システムの外部に立ち,テストは,機械から動作として出力されてくる行動のみを観察して,機械の中に人間の知能を識別するように設計されている。チューリング・テストは,機械の内部構造,そのプログラムの構成,処理装置の構造,装置の物質的成分などについては何も言っていない。チューリングの知能に関する見解は,行動のカウントのみである。そして,もしあなたが「適当なもの」をもってさえいれば,あなたは考える機械であることになる。

1989年,理論物理学者Roger Penroseは”The Emperor's New Mind”という本を出版した。その中心的な議論は,人間の心は超合理思考をもっているので,それを機械に移植することはできない,というものであった。先に進む前に,ここで使っている合理思考とは,論理的推論を合理的に処理することによって,ある結果に帰着するための規則やアルゴリズムに従う強い意識のことである。従って,日常生活での自己利益や倹約的行動に関連した合理的な経済観念とは,何の関係もないことをここで断っておきたい。このPenroseのメッセージは多くの計算機恐怖症の人々や反AI派にとっての,大きな慰めの源泉となったと,私は確信している。このような技術に関する専門書が何ヵ月も続けてベストセラーになったことが,このことを裏づけている。それはともかく,ペンローズの反AI議論は,心というものは合理思考より大きいということである。

Penroseの反AI議論における一つの鍵となる材料は,ゲーデルの有名な定理である。この定理は,人間の心が知ることができる正しい算術体系は存在しても,それは有限の規則の組,つまり,コンピュータ・プログラムでは,その結果を得ることはできないことを示すものである。考える機械への反論として,ゲーデルの定理を使うときには,よく注意すべきであるということには理由があるが,ここでの私達の目的のためには,彼の結果で重要なことは,人間の心の合理的能力には限界がある,ということを知れば十分である。ここで,知的機械に関係する人達への大きな質問が出てくる。すなわち,これらの限界を取り除くことが可能なのか,または少なくとも,この限界を拡げることが可能なのか,ということである。この角を突き合わせた論争を明らかにする序として,現在のプロAI派とアンチAI派の,それぞれの基本的姿勢について,最初に要約したい。

プロAI派

荒っぽく分類すると,プロAI派は二つの陣営に分けることができる。トップ・ダウン陣営とボトム・アップ陣営である。最初のグループは,脳の基本的ハードウェアを,コンピュータに人間の知的能力を移植する問題とは無関係であると考えている。従って,彼らは脳が使う規則を抽象化し,これらの規則をコード化して,コンピュータに合った形式にしようとしている。

これに対して,ボトム・アップ派は,脳の物理的形成方法が,私達の認識能力に決定的役割をしていると考えている。もしそうなら,この物理的構造を考えることなしに,機械に人間と同じような認識能力を移植するのは,不可能であると考えている。ニュー・コネクショニストと呼ばれるこれらの人々は,人間の脳にできるだけ近づいた機能組織を反映するプログラムを作ることにより,機械に心を模倣させることに焦点をしぼった研究を試みている。前奏曲のつもりで,これら二つの異なる方法について,もう少し時間をもらって詳しく見てみたいと思う。

トップ・ダウン派のキー・ワードは,表象と規則である。一番最初のトップ・ダウンのプログラムが,Herbert SimonとAlan Newell及びCliff Shawの3人により,General Problem Solverの名前で,1950年代に作られて以来,これらの研究に直面する二つの問題点は,知識を記号でどのように表現するかということと,これらの記号列を組み合わせて新しい意味のある文字列を組み立てるにはどのような規則を使用すべきか,ということであった。この記述は,AIのトップ・ダウン派の研究項目に,現実の脳についての神経生理学的ハードウェアが入る余地がないことを明確に示している。むしろ,トップ・ダウン派の研究者は,彼らの時間とエネルギーを,賢い表象システムと思考規則と呼ばれるものを見つけることに専ら捧げている。手短に言うと,これらの研究項目は,実際の脳のハードウェアを全く無視して,記号表象と脳で使われる思考規則を掬い上げることに焦点を当てている。トップ・ダウンの研究は,HubertとStuart Dreyfusにより,三つの異なるフェーズに分けられている。

表象と探索(1955~1965)

この期間の研究は”means - end analysis(手段と目的解析)”と呼ばれる一般的な直観的サーチ法を用いて,コンピュータがどのようにして,ある種の問題を解くことができるかを示すことが中心だった。これは現在のシステムの状態と望むゴールとの間の距離を減少させるためには,どんな方法でも使用することを意味している。SimonとNewellは,このアイディアを大いに使用し,直観的手法を抽象化して彼らのGeneral Problem Solverに活用した。

マイクロ・ワールド(1965~1975)

初期において,トップ・ダウンの方法は,非常に制限された領域において,すなわち,幾何学の定理の証明やチェス・ゲームとか,あるいは大規模な形式論理操作と最小限の現実的背景知識の組み合わせで問題を解くことが可能な領域で,いくつかの印象的勝利をあげることができた。しかし,残念ながら,日常生活で人間が解く問題は,いつもこのように解きやすい特質をもっているわけではないことが,間もなく明らかになった。機械による言語翻訳の経験により,人間の認識の大部分は,暗黙の知識と呼ばれる背景知識に関係していることが明らかになっている。例えば,あるロシア語-英語の翻訳プログラムは英語の慣用語句である ”The spirit is willing but the flesh is week(心は熟しているが,肉体は弱い)”を,「ウォッカは良いが,肉は腐っている」と翻訳した。この類の問題は,研究者が実際的で日常的な問題に取り組むにつれてどんどん増加している。トップ・ダウン派の研究者にとっての問題点は,どのようにして必要な背景知識を彼らの規則と表象に取り込めるかである。

一つの初期の試みは,昔からの,むりやりある基準に合わせるというAI版であった。つまり,機械の中に人工的な世界を作ることである。その世界については,機械は完全な知識をもっている。勿論,これらのマイクロ・ワールドと呼ばれる人工世界は,実世界から余分なものをほとんどすべて剥ぎとった世界である。しかし,希望は,与えられた仕事にとって,重要と見なせる実世界の特徴のみを大きく抽出することにより,機械がこの抽象世界について十分な背景知識を与えられることになり,対象物とこの剥ぎとられた虚構の世界における相互の関係について,知的に考えることができることである。

AIへのこの人工世界のアプローチの初期的な例は,Terry WinogradのSHRDLUであった。このマイクロ・ワールドは,ブロック,ピラミッド,異なる色の球といった三次元物体のみにより成り立っていた。計算機はこれらの物体に関する必要な情報をもっており,オペレータにより与えられた命令を受けると,計算機にこれらの物体に作業をするように伝える。典型的な命令は,例えば,「青いブロックを持ち上げ,赤い球の上に置きなさい」と言うようなものである。ブロックや球の性質を知っているので,計算機はブロックを球の上に置くことができないと答えることになる。

希望は,これらのマイクロ・ワールドが段々とより現実的になり,実世界の理解に近づくことが可能になることであった。これらの人工世界での努力は,限定的には成功したけれど,すぐにすべては決定的な誤解に基づいていることが明らかになった。すなわち,一つの宇宙と一つの世界との差である。ビジネスの世界や科学の世界を考えてみると,その世界は,人間にとって意味のある物体や目的,熟練,慣行といったものからできている組織体である。これに対して,マイクロ・ワールドの問題点は,相互関係からなる事実のセットは,一つの世界を構成することなしに一つの宇宙を構成できることであった。残念なことは,マイクロ・ワールドは世界ではなく,孤立した意味のない領域であった。そのような領域は,結合させても,拡大していっても,日常生活の世界を包含することは不可能であることが,次第に明らかになってきた。

常識的知識(1975~現在)

トップ・ダウン派AIのこれまでの二つの時代は,知識をほとんど使わずに,どれだけのことができるのかを調べることを目的にした研究であると特徴づけることができる。しかし,常識的知識の問題は,絨毯の下に隠れており,掃き出すことができなかった。次のステップは,毎日の自明の知識を計算機プログラムに入れる方法として,典型的な状態に対するデータ構造を導入する試みであった。しかし,Marvin Minskyの「フレーム」やRoger Schankの「スクリプト」のような方法の失敗を受けて,最後に,根本的に新しい方法が必要であることがはっきりしてきた。デカルト,ハッセールや初期のWittgensteinの信念,すなわち,知的行動を生む唯一の方法は,心の中に世界を形式理論で写すことであるという信念を放棄する時であった。この時点で,古典的トップ・ダウン,つまり,記号ベースのAIは,Imre Lakatosが,退化する研究プログラムと呼んだものの例となった。そして,ボトム・アップの観点に入る。

望遠鏡の別の端から脳を見て,ボトム・アップの支持者達は,人間の認識の問題では,脳の物理的ハードウエアが関係すると主張する。もし私達が機械に人間の知能を複写する希望をもつのなら,プログラムの中に頭脳のハードウェアの構造を明示的に説明する必要がある。この意味は,内部から見る必要があり,どのように脳は結び付いているのか,またその構造は,我々が知的であると見なせる行動を生じさせるのに,どのように役立つのかを注意して観察する必要があるということである。

ここに,どの神経整理学者やコネクショニストも同意する人間の脳について,少しばかりの特徴を列挙する。

単純処理:脳の仕事のほとんどは,無数のニューロンにより成される。その一つ一つは,それ自身ごく原始的な計算機で,単純なオン・オフ機能以上の複雑さはない。

多量並列化:脳の100億からのニューロンが,神経細胞の軸受けと連接部のネットワークで連結し,ニューロンの並列処理を行っている。もし,それぞれのニューロンを電球として,動作中の脳を映像で見ると,当惑するほどの多様なパターンで何十億個の格子状の電球が灯ったり消えたりするであろう。この映像は,何列にも並んだ個々のフラッシュ・ライトで構成されているが,全体として一つの認識可能なパターンを作るタイムズ・スクェアの電光掲示板と同様なものに見えるであろう。現在の問題は,脳のパターンが何を意味するのか全くわからない点にある。

プログラム不能:プログラムの命令が非常に融通性がなく脆い近代のデジタル・コンピュータとは対照的に,脳は相対的にプログラムされていないように見える。むしろ,ニューロンの点火パターンを決めるシナプスの結合力は,プログラマーにより直接的に設定するより,色々な学習過程によって支配されているように見える。

適応性:脳内における連結パターンは非常に柔軟であり,脳を事実上,自分で再プログラム可能にしている。これは,記憶や学習,創造的思考といったものの基礎を与える。この記憶と学習の過程は,ある半永久的な様式で状態を変える脳に関係しているので,この両者に対する柔軟性が必要なことは明らかである。さらに,定義では,創造的思考は脳で生成され,蓄積される何か新しいものを表しているので,何らかの方法で,脳がそのニューラルの連結を再構築する結果としておきるに違いない。勿論,これは創造的思考のための必要条件に過ぎない。十分条件は,未だに大きな謎として残っている。

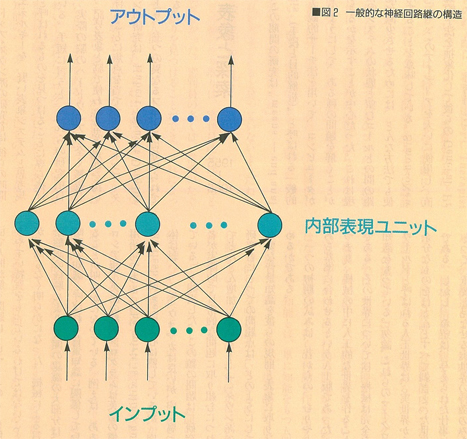

チェックリストとして上記の望ましいものを使いながら,AIのボトム・アップ支持者達は,脳のハードウェアをなんとかして模倣することに没頭していた。そのようなニューラル・ネットワークの一般的構造は,図2に示されるものである。基本的な考えは,ネットの個々の処理単位と脳内の物理的なニューロンとを関連づけようとするものである。これらの要素を正または負の数値的重みで関連づけ,正の関係は要素を興奮させ,負の関係は要素を抑制するというように,その重みの大きさによって一つの要素が他の要素への影響力を管理させる。全体として,要素の活性化は,近隣の要素からそれが受ける興奮と抑制の組み合わせによって決定される。そのようなネットは,これらの重みを調整することにより,あるパターンの組に反応するように訓練される。一度ネットの訓練が終われば,訓練セットと同じような特徴をもつ他のパターンに対しても,知的に反応することができる。

命令により,思考の規則を指図しなくても,機械は学習し,その環境に順応するように,多数の処理単位を結合するパターンの再構築により生じるどんな思考の規則でも,機械は埋め込まれることになるとボトム・アップの研究者は考える。この認識の内部的見方においては,機械は世界に対してほとんど知識のない状態から出発する。しかし,機械は同時に,非常に柔軟なハードウェア構成をもって出発することになる。時間の経過と共に,機械は環境に順応して,ある思考のパターンは他のパターンよりも効果的に日常の問題を解くことができる。そして,これらの成功パターンは,機械の処理系をリンクする結合網を最終的に組織する。これらの結合網が規則を決め,機械はそれを用いて行動や決定を下すことができることになる。

訓練されたニューラル・ネットは,人間の脳に関係づけることのできる多くの特徴を示す。例えば,目的パターンのほんの一部を示しただけで,それを認識できる。さらに,ネットの性能が次第に低下すると,ニューロンは不発になったとして,ネットから除去される。そして,ネットは訓練セットに入っていないものでも,ターゲットパターンと同じ特徴をもつものを認識できるという意味で,新しいものを認識可能である。このように,ボトム・アップは理論に規制されない世界の観点を表しており,その世界の理論を使用せずに知的に行動することが可能であることを示唆している。しかし,日常生活のどの程度までを,ニューラル・ネットが捕え得るのだろうか? 良く訓練されたネットのできる限界はどこまでか? 結局のところ,ボトム・アップのプログラムも,AIの欠点である常識の問題を完全に克服できたわけではないことがわかるのである。どうしてそうなのかを以下に示す。

ニューラル・ネットのモデリングをしている人達は皆,ネットが知的であるためには,一般化する能力をもっていなければならないという共通の認識をもっている。このことは,ある特別な結果について十分な入力サンプルのセットをニューラル・ネットに与えれば,その結果に関連する同種の入力に反応すべきであることを意味する。問題は,同種の入力を特徴づけるものは何かということである。実際上は,ニューラル・ネットの設計者は,同類の概念を念頭に置いており,ネットが,この意味で他の場合に一般化することができた時,それを成功と数える。ここでは,二つの困難が存在する。最初の困難は,パターン・クラスの境界が設計者により予め決められていることである。こうして,行動に関する新しい形式が,これは人間の知的能力と呼ぶものの一部であるが,大きく制約されてしまう。二番目の困難は,与えられた入力に対して,ニューラル・ネットが思いがけない反応を示した場合に発生する。ネットはネットの設計者とは異なるアイディアに従っただけであり,この予期しない関連づけは,この違いを単に表しただけかもしれない。

これらの困難さに目を向けると,ニューラル・ネットが人間の一般化のセンスを共有するためには,それは,脳の大きさ,連想構造,形状をも共有しなければならないことになる。さらに,何が正しい結果なのかについて,私達のアイディアをも共有しなくてはならない。このことは,私達のニーズ,欲望,感情も共有することを意味しており,また同様に,行動,感覚器官や嗜好のための適当な物理的能力をもった人間のような肉体ももっていなくてはならないことを意味している。もしもこの通りならば,ボトム・アップ・プログラムはトップ・ダウンと同様に,全く同じ岩でつまずくことになる。それは常識の岩である。ここで,Hubert DreyfusとStuart Dreyfusの言葉を載せる。

「もし,解析の最小単位が文化的世界の全体と連動した全体器官の単位ならば,記号的にプログラムされた計算機と同様に,ニューラル・ネットもまだ非常に長い道のりをいかなくてはならない」。

トップ・ダウンとボトム・アップの両派で一致している唯一の点は,原理的には人間の認識能力を機械に移植するのに障害はないということである。論争点は,どのようにそれを実現しようとしているかである。しかし,そのようなAI強硬派の考えに反対する印象的な議論も多数述べられてきている。そこで,今度は,機械は私やあなたのように絶対に考えることはできない,と考えている人達に場を与えて見よう。

アンチAI派

大多数のAI派は計算機屋,心理学者,数学者とその類の人達であるのに,AIに反対する議論の大部分は,哲学者により述べられてきた。強い立場のAIの考えに対する怒りの声は,攻撃の三つのライン,すなわち,現象学,反行動主義,あるいはゲーデルの定理のどれかに基づいている。この三つのそれぞれに関して,少し述べてみよう。

現象学:反AI派のスポークスマンとして最も人気がある1人は,Hubert Dreyfusである。彼はカリフォルニア大学バークレイ校の哲学者である。Dreyfusは,同じバークレイ校の工学の教授である兄弟のStuartと共に,現象学の哲学者であるHeideggerやHusserlやMerlau-Pontyの著作に訴えることにより,強い立場のAIの可能性について反論を行なった。これらの近代のヨーロッパ哲学の巨人達は,人間の認識活動の中には,規則のセットに従うものとして簡単に考えることができないような多くの認識活動が存在すると主張した。この認識活動に関連するDreyfus兄弟の好きな例は,自動車の運転方法を学習するケースである。Dreyfuse達によれば,車の運転の技術の習得は,5段階の連続した道程を経るとのことである。

<初心者>この一番低い技術レベルでは,良い運転のための直接的な規則が得られる。こうして,どの速度でギアを変えるか,与えられた速度で他の車に付いている安全距離感覚などを習得する。この規則は,交通混雑度や天気の状態といった背景情況に敏感な特徴を無視している。

<初級者>道路上での実際的な経験を通じて,初心者は,自動車学校の教師が教えることができなかった目的思考的で背景情況に関係しない事柄などについて,具体的状況を認識することを学習する。例えば,初級者は,スピードやエンジン音を聞いて,いつギアを変えたらいいか,飲酒運転手の危ない運転と急ぎの運転手の攻撃的運転の区別をすることなどを学習する。

<一人前>一人前のドライバーは,初心者や初級者の規則に従う運転の方法の他に,全体的な運転の作戦を立て始める。彼は,単に安全で丁寧な規則に従う運転だけでなく,目的を考慮した運転をする。目的を達成するために,一人前の運転者は,通常より近づいたり,制限を超えるスピードで運転したり,以前に学んだ規則から離れた運転をするかもしれない。

<熟練者>これより以前のレベルでは,すべての決定は,慎重で意識的である。しかし熟練者は,もう一歩上をいっており,状況に対するフィーリングに基づいて決定を行う。熟考をせず,物事は単におきるという具合である。だから,熟練者は混雑した高速道路でレーンを変更する時,直感的に後ろから車が来ることを理解し,進入を遅らす判断をする。この直感的反応は過去の似たような状況から出ており,他の運転者から見れば,運が良いと見えるかもしれないが,そこには,瞬間的理解とか計画や戦略の判断がある。

<専門家>運転のプロは,もはや運転を,連続的に解かなくてはいけない問題として見ていないし,将来を心配したり,計画を工夫したりもしない。彼は,単に彼の車と一体になっている。彼は,車を運転するというよりは,むしろ運転しながら自分自身を体験しているだけである。

この五つの話の意味は,知性以上のものがあり,また単なる計算された合理性以上の専門技術があることである。専門技術は,必ずしも推論と関係しない。専門家は,規則を適用しなくても何をすべきか理解する。これは,規則に基礎を置いたプログラムが,真の人間の知能を遠い将来的に近似する可能性に関するDreyfusの反論の核心をなすものである。

強い立場のAI派に対するDreyfusの立場は,規則に基づく行動に対する第三者議論と同じ立場である。その主張は,人間の外的行動を単に見ることにより,規則に従っていないような認識活動を理解できるということである。そして,Dreyfus兄弟は,車の運転の専門家がするのと同じように車を運転するプログラムを組むことは不可能であると主張している。なぜなら,コンピュータは,そのような運転をするための規則を必要としているからである。しかし,人間の運転手が,交通渋滞や高速道路を運転する時に用いるハイレベルな規則は存在していない。機械はプログラム中に組み込まれた規則に従うだけなので,車を運転するという,比較的簡単な人間の行う仕事の全体験は,コンピュータ・プログラムの範疇で把握することは不可能である。それゆえに,機械は考えることができない。少なくとも,私やあなたのようにはできない。

傍白として,Hubert Dreyfusが最近,私との会話で次のことを認めたことをここで書いておく。彼の反AIの主なる攻撃目標は,トップ・ダウンのアプローチについてであり,ボトム・アップのアプローチならば,運転する人間の能力やその他について模倣することは可能かもしれないと言っている。しかし,このボトム・アップのアプローチでも,先に述べたように,常識という障害の上で,もつれた糸をほどいていたに過ぎない。なぜ機械は考えることができないかという理由の,別の考え方へ進もう。

反行動主義:哲学者のAIに対する最も強い反論の一つは,バークレイ校のJohn Searleによって行われた。彼の議論は,基本的に当事者の主張であり,プログラムによりコンピュータが記号表現を動かす時,コンピュータの中に存在するものは構文だけである。しかし,記号の並べ変えから成る構文だけで意味を生じさせることは不可能である。言い換えると,コンピュータは,自分が操作する記号の意味を理解することができないということである。そして,意味を理解しない知能は存在しない。

この当事者の見方を引き立たせるために,Searleは中国語の部屋と呼ばれる色合いのある類似話を作った。これは,中国語を知らない者に,漢字の辞書と1枚のカードに一つの漢字を書いた1組のカードをもたせて,鍵のかかった部屋に入れたとする。そして,彼はドアの隙間から漢字のカードを受けるものとする。彼はカードの漢字を辞書で見て,彼が辞書で見つける漢字のリストをカードに書いてドアの隙間から戻す。この部屋にいる男の見地から見ると,彼は漢字を全く理解していない,すなわち,意味論は存在しない。辞書によって支配される規則に従って,隙間を行き来するカードの構文的な並べ換えがあるだけである。しかし,第三者からは,特に,部屋の外に漢字を理解する中国人がいたとして,その中国人の行動主義的見地から見ると,隙間を行き来するカードは,明日の天気,株式市場の状態,世界の終末などについて,中国語で完全に意味ある筆談が行われているように見える。部屋にいる男の行動は,入力記号列を出力記号列に変換するコンピュータの内部で起きていることを正確に模倣しているのと同じであるというのがSearleの主張である。1980年にSearleが,AIに対するこの最初の反AI論文を書いた時,AIコミュニティーからの怒りの叫び声を,スタンフォードからMITに至るまで聞くことができた。ここで,Searleの思考実験に対して行われた短い電報の例を示す。

<システムの応答>このAIに対する反論の本質は,別なレベルへ問題を移そうとすることにある。中国人の部屋にいる者は,全体の話を理解していないのは事実であるが,彼は単に全体システムの一部に過ぎない。しかし,システムは,その部屋を行き来する会話を理解する。理解は,全体システムに関することである。部屋にいる者は,単に一部分であり,理解しなくても問題ない。

<頭脳のシミュレータ>この返答は,彼が中国語での質問と答を理解する時,中国語を話す人間の脳のシナプスで,ニューロンの連続的点火をシミュレートするプログラムを想像することに関係している。ここでは,議論はプログラムと中国人の両方とも対話を理解するか,両方とも理解しないかのいずれかである。なぜなら,プログラムはシナプス・レベルでの中国人の脳の中で,何が起きているかを完全にシミュレートしているからである。では,コンピュータのプログラムと中国人の脳のプログラムとの相違は何だろうか。

<他人の心>ここでの議論は,本質的にはチューリング・テストの議論である。どのようにして,我々は他の人達が中国語を理解しているということを知るのか。答は,彼らの行動によってである。しかし,中国語の部屋は,彼が,中国語が彼の母国語であるかのように行動テストを合格してしまう。だから,もし他の人達に認識力ありとするなら,同じ行動テストに合格するコンピュータも認識力があるとしなければならない。

この他にも,いくつかの攻撃が中国語の部屋に浴びせられた。これらの言い争いや多くのもっと詳しい議論についてのSearleの応答については,読者は原著論文に付随した同僚のコメントを見るべきである。次に,反AI議論の最後のものへと進もう。これらは,ゲーデルの不完全性定理に根拠を求めている。

ゲーデルの定理

AIの可能性に対する最も影響力のある議論の一つは,オックスフォードのJohn Lucasにより1961年になされた。彼はゲーデルの結果に根拠を求めた。ゲーデルの定理とは,我々人間は正しいということを理解できるが,コンピュータでは証明できないような算術上の真理が存在するというものである。すなわち,人間の心の能力は,どんな機械の能力をも超越しているというものである。前に述べたが,もう1人のオックスフォードの大物であるRoger Penroseも,機械は人間のように考えることができないと結論するために,最近同じようなことを主張している。彼は,少なくとも人間の思考のある部分は計算不能な量と関連していると予想することにより,通常の議論にひねりを加えた。これがどのようにしておきるのかを考える一番良い方法は,人間の脳のニューロンの点火パターンに影響を与える神秘的な量子を呼び起こすことである。

30年間以上も,熱く激しい議論が,反AIへの根拠づけをするゲーデル一派に対して続けられてきた。ここで,再びこの議論に立ち入って読者を退屈させたくない。ここでは,ゲーデルの定理はいくつかの仮定を含むことを述べるだけで十分である。最も重要なことは,形式システム(すなわち,コンピュータ・プログラム)は論理的に矛盾がないことである。しかし,人間の心がこの条件を満足しているかどうか疑わしいと,私は思っている。少なくとも,私達は,首尾一貫しない行動をした場合をはっきりと思い出すことができると思う。もし,システムが論理的に矛盾していれば,ゲーデルの結果へ根拠を置くことに関する限りは,すべての賭けは失敗である。これらすべての議論は,AIに関するトップ・ダウンとボトム・アップの両方の可能性に疑問を投げかけている。私達は本当に脳を設計することが可能なのであろうか。結局,ゲーデルの結果は,何かを合理的に設計する方法で行っても,限界があることを私たちに示している。だから,記号処理もコネクショニストの実験も両者共に初めから失敗する運命にあり,多分,脳は完全に理解するにはあまりにも複雑で,従って,それを機械に移植することはできないということである。しかし,その通りだとしても,すべてが失われるわけではない。なぜそうなのか見てみよう。

心,機械,進化

1990年1月3日にデラウェア大学のTom Rayは,彼の計算機のスタート・ボタンを押し,ティエラと呼ぶプログラムを起動した。そのプログラムを一晩中動かして,次の朝,計算機の中に彼が発見したものは,驚くほどの多様性のある電子的な生態系であった。それらはRayが走らせたプログラムの中で,彼が植え付けた単一の親となる有機生物の子孫であり,多種多様な生物の集合であった。彼が述べたように,最も単純な命令から驚くほどの複雑さが現われた。これらは進化の力である。ティエラ・シミュレータは,機械の中に,ダーウィンの進化過程を模倣させようとしたものである。電子の生態系における生物は,IBMのアセンブリ・コードの自己増殖する文字列である。これらのプログラムのそれぞれは,機械のメモリの場所を求めて競争している。従って,外部から,どれが適合する生物であるかについて事前の指示はない。何が適合し,何が不適合かは,時間と共に変化し,それはスープの中でどのように生物が自分の子孫を残そうとして,突然変異し,再合成し,進化するのかに依存している。

ティエラの例は,進化の過程が物質的土壌とは独立であることを明確に実証した初めての実験であった。地球環境で,炭素基をもつ生物が生存を競い合うのと同様に,計算機のメモリ・スペースをめぐって,計算機プログラムの集合の中でも進化の生存競争が容易におこり得る。だから,コンピュータの集合において,この進化の生存競争がおきるとしても,何の不思議もない。

興味深いことに,この進化の議論については,ゲーデル自身も好意的立場をとっている。彼の定理が,真の人工知能の発展に対して乗り越えることのできない障害となっているのではないかと質問された時,ゲーデルはこう答えた。

定理を証明する機械が(それは人間の心にとっては数学的直感に等しいものであるが)存在する(そして実験的に発見し得る)可能性は残っている。しかし,そのことを証明できないし,それは,有限回の数論の正しい定理を与える,と証明することすらできない。

この注釈で,ゲーデルは,人間の心に等しい頭脳力をもつコンピュータが進化により作れるかもしれないことを示唆している。しかし,もしそのようなコンピュータが存在したとしても,我々はそれを理解できない。我々にはそれは複雑過ぎるであろう。

このように,ゲーデルの処方箋は,脳をつくることではなく,むしろそれを成長させることにある。そして,Rayの実験は,この断言に論理的障害がないことを示している。GodelとRayが言っていることは実際上,人間に等しい認識能力をもつ機械は,我々が人工生命と呼ぶものの特別な例に過ぎないということである。この人工生命というテーマは,最新のトピックとなってきている。Steen Rasmussenが提示した人工生命の存在を支える,次の六つ仮定を検証することにより,AI派とA Life派の研究計画の驚くほどの類似性に触れた後で,このエッセイを結論づけたいと思う。

<仮定1>一般的チューリング・マシーンは,どんな物理過程もシミュレーション可能である。この仮定の内容は,物理過程の情報伝達の規則は,適当にプログラムされた計算機により模倣できるということである。短く言うと,チューリングとチャーチの定理は物理システムに関して正しい。

コメント:面白いことに,これは,Roger PenroseがAIについて疑いを入れた仮定と全く同じである。Penroseの反AI議論の大事な部分は,脳は一般的チューリング・マシーンによって特徴づけられる計算能力を超越した情報処理の方法をもっているということである。一方,この仮定を弱めて,人間の認識活動のすべては計算可能である,という声明にすれば,AI研究プログラムの究極的成功においてAI派が信じる仮定と正確に同じものになる。

<仮定2>生命は物理過程である。ここでの重大な点は,生命は一つのシステムの異なる部分の機能的組織体であり,これらの機能は様々なタイプの物理的ハードウェアで作ることが可能である。特に,生命を生じさせる適切な機能的特徴は,コンピュータの中に作り得ることができる。

コメント:この仮定で認識を生命に置き換えれば,AIに関する機能派の立場になる。従って,あなたがトップ・ダウン派またはボトム・アップ派に拘らず,脳内の通常の神経生理過程を超越することに関しては何も考えない。人間の思考はどのように脳の物理的成分が組織されているかの結果であり,そのハードウェアについての詳細には関係しない。勿論,コネクショニストは,脳のニューロンの結合のパターンが重要であると信じている。しかし,そのパターンはデジタル・コンピュータを含めて,多くの異なる種類の実際のハードウェアに複写されることができる。

<仮定3>生きているシステムと生きていないシステムを区別する基準がある。生命について,すべての現在点での既知条件はまだ曖昧である。この仮定は,原則的に,何が生きており,何が生きていないかの同意ができていることを主張している。特に,すべての生命システムは,新陳代謝,自己修復や模写といった機能活動を含んでいるべきである。

コメント:AI的意味では,この仮定は,チューリング・マシーンや中国人の部屋のような考えを生じさせる。誰かが考えていることを私達がどうして知るのか? 何かが生きていることを我々がどうして知るのか? 両方のケース共,私がそれを見る時,それを知ると言わせるような,非常に直感的考えがあるように思える。すべての場合に適用する基準の組を明示的に与えようとする時,問題が生じてくるであろう。

<仮定4>人工生命は,現実性R*を感知しなくてはいけない。それは,我々にとっての本当の現実Rであるのと同様の現実である。この仮定の重要な結果は<仮定5>である。

<仮定5>現実性R*とRは同じ存在資格をもつ。言い換えると,我々が現実と呼ぶものは,機械の中の人工生命によって見られる現実と同様なものである。

コメント:AIまたはALにおける,これら二つの仮定を受け入れると,機械に対する過剰な権利の問題に行き着く。もし本物の思考機械が,考える人間と同じ存在資格をもつとすると,人間と同じ市民権をそのような機械に与えることに反対するのは難しい。あるいは,いずれにしても,議論になる。

<仮定6>異なる現実R*の詳細を研究することにより,私達の現実Rの基本的性質について学ぶことができる。このことは,機械の中の人工生命がするところのものを見ることにより,コンピュータの外部で人間型生命がしていることへの洞察が可能であることを意味している。

コメント:この仮定は,現在進行している認識科学全体の存在理由である。もし現実世界のRの正しい表現として,ニューロン,思考,言語などの機械バージョンを受け入れれば,機械世界のバージョンと現実世界のバージョンとは同形となる。言い換えると,これらは機能的には同等であり,一方についての研究から学んだことは何であれ,他方に必要な変更を加えて移すことが可能である。この線の理由づけは,ダーウィンの進化仮定を研究する方法として,Tom Rayのティエラ・シミュレータの大部分を支持するものである。機械の中の知性について研究したいのならば,注目を知能から生命それ自身に移すのは賢明かもしれない。コンピュータの内部に生命を作ったとすれば,知能は後から出てくるだろう。

だから何なのか?

John Von Neumannが,米国国防省とプリンストン大学にジョニアックコンピュータを製作するための予算を掛け合った時,彼が用いた議論は,そのような計算機は天気予報に有益だろうというものであった。他の計算機のパイオニア達も,コンピュータは科学上の研究に有益であるという同様な主張をしていた。しかし,誰もこれらの計算機が数百台以上もの市場が存在することになるとは思っていなかった。商業界での洞察力となると,計算機の専門家の見通しや想像力も,その程度でしかなかった。工学的好奇心ではなく,これらの商業的な利益がコンピュータ革命を本当の革命にしたのであった。いわゆる認識革命から何を期待できるのだろうか。Von Neumannの場合と同様に,研究費を得るのに役に立つ,もったいぶった言葉に過ぎないのか。あるいは,私達は本当の革命の最前線にいるのか。この質問の答えの前に,計算機科学との類似性について議論し,認識科学の経済的潜在力について議論しよう。デジタル・コンピュータは,人間が苦手としている多量の情報を命令に従い,正確に再現する手段を提供する。コンピュータのこの能力が商業的魅力を与え,それによりコンピュータ革命が誕生したのである。認識科学の経済的潜在力をおしはかるために,もし我々が認識活動をもっと深く把握できたとしたら,人間の苦手とする,どの部分が克服できるのだろうかと質問したくなる。人工生命の本から1ページをもってくれば,この研究の潜在的応用は,調合薬の分野であることがすぐわかる。計算機ウィルスについて考えてみよう。現在,このような破壊分子と闘う方法は,個々のウィルスを解析し,これを中性化し,または壊すアンチ・ウィルス・コードを作ることである。しかし,認識志向の人工生命派は,異なるやり方をするだろう。彼は,そこでターゲット・ウィルスがコンピュータ資源を求めて自己増殖する他のコードと生存競争するような人工の生態系を作るだろう。ちょうど,人間の体の免疫システムが,風邪菌やインフルエンザのようなものと闘うために,アンチ・ウィルス抗体を作り出すように,進化する環境は,ターゲット・ウィルスを粉砕する有機物を好むように,設計者により仕立てることができるだろう。このように,やっかいな病気のアンチ・ウィルスを作る代わりに,人工生命派はそれを進化させる。

同じ様な方法を,製薬業界で新しい薬の進化に用いることができる。例えば,人間の湿地帯における対象病原体は,電子生態系に対する情報有機体に置き換え,コード化できる。この有機体は,生態系に解き放たれ,その世界の他の生物から自分を防御する環境に置かれる。故意に,ほんの少しの悪意をセットするだけで,環境は,対象病原体がその世界で生き残る高い確率をもつ他の電子の生物によって,すぐ淘汰されてしまうことになるだろう。この方法の有利さは,進化は,設計者が予期していなかった問題に対しても答を見つけることである。この場合,我々は,いくつかの電子世界において病原体の抗体が出現することを期待でき,そのいくつかは現実世界の伝染病や病気や新しい薬品や薬剤開発に置き換えることができるかもしれない。

その他の面では,未来学者の予見を信じれば,未来の世界は増加する余暇に満たされる(少なくとも先進国では)であろう。従って,余暇を費やすための新しい娯楽の方法を求めるようになるだろう,と考えるのは当然である。今度は仮想現実の世界に入ってみよう。

カーレース,アルペン登山といった類の,危険で多額のお金や時間がかかることに従事する代わりに,多くの人々は,現実と区別できないようなコンピュータ・シミュレーションを好むだろう。仮想現実の研究は,認識理解の発展と同期して,今日の空想を明日の現実に変えることを約束するものである。そして,仮想現実の研究についての経済的可能性は,単にレジャー産業だけでなく,他の産業にも見ることができる。例えば,未来の建築は,お客を設計中の新しい家の中や外に案内したり,建築家が,お客の日常生活のパターンに合わすように配置を決めたりできるようになるだろう。同じく,車のデザイナーも,机から離れることなしに,新しい車のロード・テストができ,現実世界のプロト・タイプモデルに行うのは不可能であるような,また可能であっても多額の費用が掛かるような設計変更も,仮想世界において行うことができるであろう。

最後の想像として,論理的な究極の結末において,機械が我々をレベルの低い人間と見なして,関心を示さなくなるところまで進化してしまうような構図を描くことも難しいことではない。この事態がどうして起きるかに関する可能な一つのシナリオを想像してみよう。数千のロボットを月に放置するものとする。彼らの主な目的は,探鉱し,製作し,またもっと多くのロボットを作るために必要な物質を集めることである。彼らは,月は低温で,太陽エネルギーは豊富で,腐敗させる水蒸気や酸素気体がなく,シリコンが豊富であり,彼らにとって快適であることを発見する。そして,彼らは繁栄し増加するものとする。もし,これらのロボットが自己再生に高い優先度を置くようにプログラムされていたら,原料を求める競争は避けられない。さらに,我々は,彼らのプログラムに規則的な突然変異をするように仕掛けをセットしておくものとする。例えば,先祖のプログラムに,正確に自分自身をコピーしてはいけないという命令をセットしておくとする。プログラムが変換されるたび毎に,その中味はかなりの変更,例えば,新しい子孫の頭部に強力な磁石を埋め込むといったような変更が行われ,また,その変更はランダムにされるであろう。

そのうち間もなく,これらのロボットのプログラムは,我々人間にわからなくなり,月に大きなロボット文明の自治共和国の出現を予想できることになるであろう。これらのロボットの内の幾人かは,数学に興味をもつかもしれない。この時点に至って初めて,人間の数学的直感力に等しい能力をもつ,定理を証明する機械についてのGodelの言葉が,本当に実現したことになる。

要約すると,今日の,水面下で活動している認識科学から出現する可能性のある潜在的な産業発展の分野は,この他にも数多くあるように思える。これらの可能性のうちの一つでも離陸し,空に舞い上がることがきれば,その答は明らかである。認識革命? その通り,認識革命である。