Accumu Vol.3

地球温暖化の諸問題

京都大学名誉教授 山元 龍三郎

1,緒言

二酸化炭素などの増加による地球の温暖化・酸性雨・砂漠の拡大・森林破壊・フロンによる成層圏オゾンの破壊など,人間活動に起因する地球環境の悪化が懸念されている。そのうち,世界のエネルギー消費に関連している地球温暖化問題は最も深刻なものであるので,国連所属の専門機関の世界気象機関(略称WMO)と国連環境会議(略称UNEP)が共同して,気候変動に関する政府間パネル(略称IPCC)を1988年に設置した。このパネルは3つの作業委員会を設け,それぞれ①温暖化に関する科学的知見の検討②温暖化の影響の検討③温暖化の対策について作業を進めて,1990年秋の第2回世界気候会議で報告した。IPCCの報告でも指摘されているように,まだ未解明の諸問題がありその解決が望まれている。ここでは,地球温暖化そのものに関する諸問題を述べることとする。

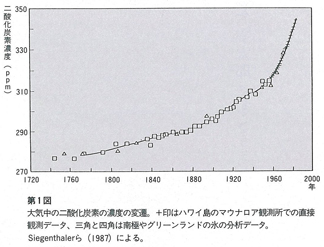

近年二酸化炭素などの温室効果気体が加速度的に増加していて,その状況は,直接観測と南極の氷のコアの気泡分析結果などを総合したSiegenthalerらが与えた第1図で明らかである。この増加傾向が継続した場合の地球の気候については,物理法則に基づく数値シミュレーションが行われて,温暖化が予測されている。

一般に,気候の数値シミュレーションでは,重要だと考えられる諸条件をなるべく忠実に設定してコンピュータにより計算されているが,設定された諸条件が妥当でかつ充分であるかどうかの検討が必須である。その検討の1つとして,過去の二酸化炭素などの増加による温暖化に関するシミュレーション結果が,気温の観測データから検出できることを確かめることが必要である。もしも,温暖化の計算結果が実際の観測データと著しく食い違っている場合には,その数値シミュレーションの妥当性が疑われることとなる。

この小論では気候の数値シミュレーションの結果と対比して,過去の地上気温の観測データの解析により得られた温暖化の実態を述べて,解決すべき問題点を論ずる。

2,全地球平均気温の観測データに関する問題点

温室効果気体の増加による温暖化の検出を試みる際,不規則変動(気候ノイズ)の影響を抑制するために,なるべく広域の空間平均気温を採用する必要がある。世界の気象観測網は不規則に分布していて,観測データが欠如している太平洋・大西洋・インド洋・極地方の状況をどのように取り扱うかが問題であった。内挿等の方法によりデータ欠如の地域の状況を推定するなどの工夫がなされたが,抜本的に解決できたのは商船や漁船による海上の観測データが利用できるようになった最近のことである。

ヨーロッパや米国などでは,19世紀以来陸上の気温観測が継続されてきているが,局地的な「都市化」の影響を受けている場合が多いので,それらを除外または補正しなければ,算定した全地球平均気温には都市化による歪みが生ずることとなる。そのために米国の航空宇宙局のHansenらは1970年現在で人口が10万人以上の都市での観測データを除外して,全地球平均気温の推移を算定した。しかし,人口が約3万人のフェアバンクス(アラスカ)では時には都市化の影響が10℃にも及ぶとの報告があり,都市化の影響を排除する解析方法は確立されていないのが現状である。

海上の気温観測データは,前述の都市化の影響を受けていないので温暖化の実態把握には好適である。19世紀の半ば以降,商船や漁船が海上での気象観測を実施しそのデータは日々の天気予報に利用されてきたが,気候研究に利用できるような形で整理されていなかった。1980年代の後半になって,1850年代以降の商船や漁船による約1億のデータが,米国の政府機関の努力により略称COADSと呼ばれるデータセットとしてまとめられた。現在では,1854年から1988年までのデータが利用可能である。その中には,緯度2度・経度2度の4角形の中の個々の船舶の観測データを1月毎に統計したものが含まれていて,長期の気候変動の研究に好適である。

しかし,商船や漁船の船員が本来の船の業務の片手間に観測して得たCOADSの月統計気温データには,日射の影響が十分に除去されていないことに起因する系統的誤差が含まれている。すなわち,個々の気温観測では日射の影響の除去を配慮していないので,観測データが真の気温よりもかなり高いことが多い。これらの観測データから求めた月統計値には,かなりの大きさの系統的誤差が含まれている。

この系統的誤差の補正方法を,筆者らは海洋定点観測船のデータを基準として求めた。海洋定点観測船のデータは商船や漁船のデータに比べて高品質であり,日射の影響の除去も配慮されている。この誤差補正の適用により,信頼のおける気候変動の実態把握が可能となった。

3,グローバル平均気温の推移

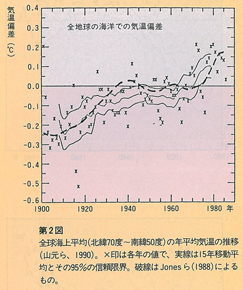

船舶の観測データの密度が小さい場合には解析結果の信頼性が非常に低くなるので,それらを除外して,1900年以降の北緯70度~南緯50度に限った全球平均の海上気温の30年(1951年~1980年)平均値からの偏差の推移を示したのが第2図である。×印で示した年々の値は激しく変動しているが,実線で示した15年の移動平均とその95%の信頼限界から見られるように,全体として温暖化傾向を示している。この結果において,線形回帰により求めた温暖化の程度は100年間当たりの0.37℃であり,気候モデルで算定された範囲(0.35~1.0℃)に含まれていて二酸化炭素の増加にともなう温暖化が検出できたかに見える。

しかし,15年移動平均について見ると,統計的に有意な温暖化は,1930年以前と1960年以後の2つの期間に限定されていて,それらの中間の期間では有意な温度変化は認められない。第1図でみられるように大気中の二酸化炭素は,中断することなく18世紀半ば以降も連続的に増加しているので,数値シミュレーションではこのような温暖化の休止と一致するような結果は得られていない。さらに,次のような数値実験の結果に留意する必要がある。

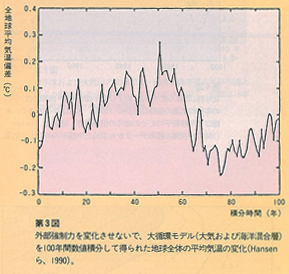

二酸化炭素の増加や太陽活動など地球の気候を支配する外部要因を変化させないで,地球の気候に関する数値実験をした場合に,第3図に示したHansenらの結果に見られるように,第2図と同程度の気温変化が数10年の時間スケールで変化する。これは,気候システムを構成している大気や海洋の間の非線形相互作用と不安定により生じたものである。このような内部的原因による変化でも,計算をさらに延長すると数10年の時間スケールの気温が変化する公算が大きいので,第2図で示された実際の気温変動が,二酸化炭素の増加によらないで内部的な原因で偶然生じたのではないかとの推測を,排除できない。

過去の気候変動が,二酸化炭素などの増加によるものだとの確証を固めるためには,次に述べるような気温変化の南北両半球の間の非対称性など,気候変動の種々の側面が数値シミュレーションの結果と一致することを確かめる必要がある。

4,半球平均気温の推移

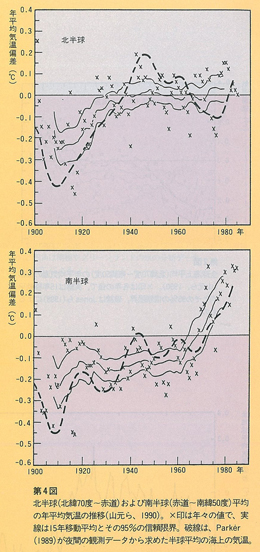

北半球および南半球の海上の平均気温の推移を第4図に示すが,これらはそれぞれ北緯70度~赤道,および赤道~南緯50度の間の平均である。15年平均について見ると,北半球では統計的に有意な温暖化は1930年以前にのみ認められるのに対して,南半球では1960年以降にのみ有意な温暖化が見られる。

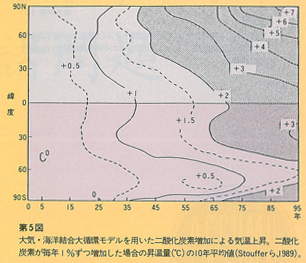

このような南北の温暖化の非対称性を,二酸化炭素の増加に関する大循環の数値シミュレーションの結果と対比することは興味のあることである。StoufferらNOAAの研究者が現実に近い地理的条件をもつ大気・海洋結合モデルを用いて,二酸化炭素が年々1%ずつ増加する場合の数値シミュレーションを行つたが,その結果では南半球の応答は北半球に比べて遅れる(第5図)。北半球では全面積の約60%を海洋が占めているのに対して,南半球では約80%が海洋であり,一般に陸地よりも海洋の方が熱容量が大きいので北半球に比べ南半球では熱慣性が大きい。南半球の熱慣性が大きい事実は,温室効果気体の増加に対する南半球の応答が遅れるという前述の数値シミュレーションの結果と符合している。

1930年代以前において,南半球では有意な温暖化が認められないのに対して北半球の温暖化が有意であることは,Stoufferらの数値シミュレーションの結果と符合する。一方,二酸化炭素の増加が著しい1960年以降に着目すると,第4図で見られる実際の南北両半球の間の非対称性は,Stoufferらの数値シミュレーションの結果と逆である。しかし,この事実から直ちに1960年以降の最近の温暖化は二酸化炭素の増加によるものではないと結論するのは早計である。次に述べるように,現行の数値シミュレーションでは考慮されていないエアロゾルの影響が介在している可能性があるからである。

5,エアロゾルの影響

気候変動におけるエアロゾルの影響は古くから注目されてきて,特に1970年代には人為起源のエアロゾルの著しい増加が地球の気候を寒冷化するのではないかとの意見が出されたことがある。しかし,エアロゾルの気候に対する影響は地表面やエアロゾルそのものの光学的性質に依存して複雑であるので,関心が二酸化炭素などの温室効果気体に集中すると共に,エアロゾルの気候への影響に対する注意が薄まったかに見えた。最近,ワシントン大学のCharlsonらは,植物性プランクトンから出るディメチールサルファイドが酸化して生ずる硫酸塩が,人為起源のものと共に太陽放射に対するアルベードを増加させる可能性を示した。このような直接的な作用の他に,硫酸塩エアロゾルは,凝結核として作用することにより雲粒の数を増やし,その粒径を小さくするので,雲のアルベードを増加させる可能性がある。

大気下層で排出されたエアロゾルの大気中での滞留時間は約1週間であるので,二酸化炭素など気体成分とは異なり,その大気中での分布は排出地域付近に局限されている。天然起源の硫酸塩エアロゾルの量は南北両半球で同程度であるが,北半球での人為起源によるものは天然起源によるものの約2倍であり,南半球では無視できる程度の少量である。Charlsonらは,最近の北半球での硫酸塩エアロゾルそれ自身の太陽放射に対するアルベードに対する寄与を概算して,20世紀後半の二酸化炭素の増加による温暖化作用を相殺する程度であることを示している。これらのエアロゾルが雲粒子数を増加させて雲のアルベードを大きくする作用については,未解明の点が多いとして量的な算定を差し控えている。

大気中の硫酸塩エアロゾル量の永年変化について,正確なデータは存在しないが,人為起源の硫酸塩エアロゾルの主な源である亜硫酸ガスの排出は北半球に限定されていて,その量は,1860年頃では300万トンであったが,1900年では約1500万トン,1940年には4000万トンとなり,1980年には8000万トンにまで増加したと推定されている。このようなエアロゾルの分布とその時間的変化を考慮すると,次のような解釈が可能となる。

工業起源の硫酸塩エアロゾルの少ない20世紀の前半では,二酸化炭素などの温暖化作用を相殺するエアロゾルの影響は顕在化しなかったので,熱容量の大きい南半球に比べると熱容量の小さい北半球の温暖化が顕著であった。北半球では,工業起源の硫酸塩エアロゾルが著しく増加した20世紀後半では,その作用が温室効果気体の温暖化作用を相殺して,温暖化が顕在化しなかった。一方,エアロゾルの少ない南半球ではそのような抑制作用が働かないので,温室効果が顕著に増強された20世紀後半では著しい温暖化が認められることとなった。

このように,エアロゾルの影響をも考慮すると,南北両半球の非対称性を含めて,二酸化炭素などの増加による温暖化が実際に起こったと考えられるが,海域別の状況を見るとなお議論が必要である。

6,海洋の影響

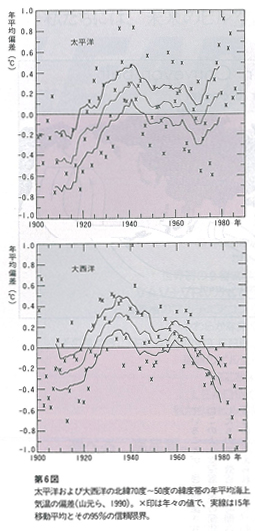

海域別の気温の推移の差異を見るために,北緯70度と北緯50度の間の海域の平均気温の状況を太平洋と大西洋について示したのが第6図である。15年移動平均気温について,1930年以前の温暖化は大西洋と太平洋で共通して顕著に認められるが,1960年以降の気温変化において,太平洋では有意な変化が認められないのと対照的に,大西洋では顕著な寒冷化が見られる。この寒冷化に関連して興味ある現象が海水の塩分や水温について報告されている。アイスランド北部海域の水深25~50mでの水温および塩分が1960年頃に減少している。さらに,北大西洋の北部のより深い海水中の塩分が,1960年代と1980年代の間にかなり広い範囲にわたり顕著に減少している。これらの事実は,地球全体の表層および深層海洋にわたる熱塩循環の変化を示唆している。

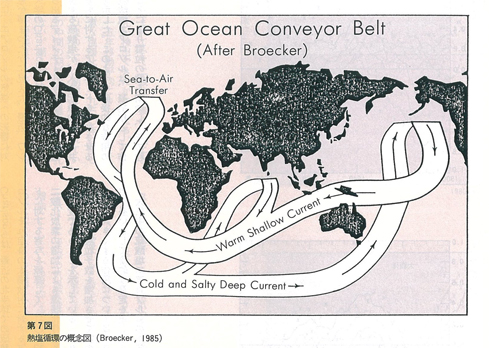

第7図に示したように,この循環は,北大西洋の北部で沈み込んだ海水が大西洋の深層を南下して南極付近に達し,その後北上してインド洋や太平洋の北部で表層に湧昇する。海水はそれらの海域から表層を南下してアフリカの南端を回って大西洋を北上するものである。このような熱塩循環による熱の輸送が,気候の永年の変化に対して重要な役割を演じていることが,最近認識されつつある。一般にこのような深層循環の変化はごくゆっくりしたもので,数100年の時間スケールで変化するものと考えられてきた。しかし,最近の大西洋の深層海洋の観測データによると,10年程度の期間でも顕著な変化が認められる。

温室効果気体の増加にともなう北大西洋での気流,降水量や蒸発量の変化が,このような熱塩循環に影響を及ぼす可能性がある。このような問題は,今後強力に研究すべき課題の1つである。

7,結語

大循環モデルによる数値実験では,温室効果や太陽活動などの気候を支配する外部条件が全く変化しなくても,数10年以下の時間スケールで広域の気候が変化するという結果が示されている。そのために,過去100年間の気候変動について,温室効果気体の増加による気候シグナルの検出を否定する向きもある。しかし,現在までの数値シミュレーションで取り入れられていないエアロゾルの影響等を考慮すると,過去100年間の地球温暖化の原因として,最も有力な候補は温室効果気体の増加であると考えられる。しかし,この考えをより確かなものとするためには,海洋変化を含めた今後の一層の研究が必要である。