Accumu Vol.10

古都逍遥 京都駅前校周辺

京都コンピュータ学院 米田 貞一郎

校友会会員の皆さん,ご機嫌いかがですか。卒業後何年になりますか。その間,この京都駅前校舎に立寄ってくださいましたか。

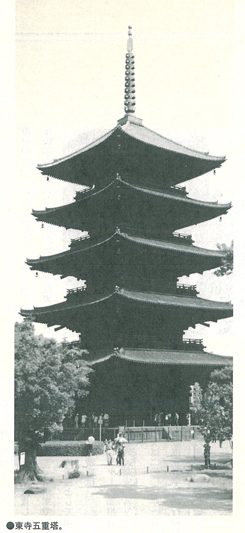

この新校舎も改築後すでに8年になりました。まわりにたくさん高い建物が立ってきて,6階ロビーから見る景観も随分と変わりました。ただ南の窓からは,東寺さんの五重塔が相変わらず京の玄関のシンボルといわんばかりに,その美しい姿を見せてくれています。

この度は,学院の外に出て京の玄関付近を探訪してみようと思います。しばらくお付き合いを願います。

◆京都駅と八条道

今日,京の玄関口といえば先ず誰もが京都駅というでしょう。昔から京都への入り口は「京の七口」などといって,数箇所があげられてきましたが,明治になって鉄道が布かれると,やはり京都駅が歴きとした玄関口となりました。

そして,その京都駅舎も創業からすでに四代目。平安建都千二百年記念事業の一つとして構想され,駅を起点にホテル・商業・文化諸施設を立体的に取り入れて,平成9年(1997)9月グランドオープンしたJR京都駅ビルがそれです。既成概念にとらわれず,国際観光都市・新旧文化の発信地を目指す京都市の玄関口にふさわしいというのですが,果たして皆さんの目にはどう映りましょうか。

ところで,この京都駅の一番ホームがお土居を利用して造成されていることは知る人ぞ知る,案外一般には知られていないのではないでしょうか。お土居とはもちろん,豊臣秀吉が天正19年(1591)に,軍事的防衛と洪水対策に京都四周を囲んだ土堤です。中国の都城が備えた羅城といえましょう。この一番ホームの下はお土居の南辺の一部で,その東西に延びた一線で洛中と洛外がきっぱり区画されていたのです。

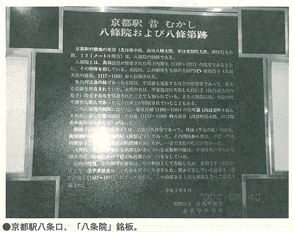

更にまた,この駅の構内の東半分には,平安時代,「八条院」という立派な邸がありました。JR京都駅八条中央口の総合案内所前の柱には,「京都駅 昔 むかし 八条院および八条第跡」と題する,財団法人古代学協会 古代学研究所の銘板が揚げられています。それによりますと,

八条院とは鳥羽法皇の第三皇女暲子内親王の院号と共にその御所のこと。女院は母の美福門院得子からその御所を伝領。莫大な荘園も所有して,平清盛も遠慮するほどの権勢家であった。八条院には姪の歌人式子内親王も同居したり,また平頼盛の邸八条殿も近くにあったので歴史の桧舞台の一つをなしていた。八条院の没後,その跡地は皇室御領を経て東寺に寄進されたが,応仁の乱で焼失後田畑となって近代を迎えた。

こんな銘板が,雑沓する乗降口前に取り付けられているのも古都 京都ならではのことではありませんか。

さて,京都駅八条口前を東西に走る広い通りは八条通。東は鴨川右岸,須原通から西は桂川左岸,右京区西京極の桂橋(通称桂大橋)付近まで。ほぼ平安京の八条大路に相当しています。

西の方,東寺の北辺を西行,八条西大路通まで行くと,あたりはかつて「平家にあらずんば人に非ず」とその権勢をほしいままにした平清盛が構えた西八条邸の跡です。平氏の東山六波羅館に対して,本邸として破格の広さを誇った邸でした。これに連なって宗盛・頼盛・重盛ら平氏一門の邸があった八条通は壮観で,武者たちの往来する足音も繁かったことでしょう。

しかし,養和元年(1181)清盛の死後には西八条邸に放火事件があり,さらに2年後の平家都落ちに際して平民自らの手で焼き払われるなど荒廃して,八条通は明治のころまで野道でした。

それが明治初年からこちらへの京都駅の開設で,八条通及びその周辺も次第に開発され,戦後本学院も京都駅前校をこの地に開きました。その旧校舎の改築に当って校地の発掘調査が行われましたが,地下から平氏ゆかりの遺物など出土せぬかと調査の進捗を外から注目していたのは私ばかりではなかったようです。もっとも出土したのは堀川河岸の砂ばかりで,期待はすっかり裏切られました。

◆羅城門跡と鳥羽作り道

北に山,東に川,南に湖,西に大道がある四神相応の地なりと山城盆地を宮都に定め,唐長安の都城にならった平安京。その玄関口といえば,それはもちろん羅城門でした。

京都駅前校を出て南へ,九条通を西行,東寺前から約300メートルの千本通を少し上った児童公園に「羅城門遺址」と刻んだ碑が見られます。

京城の南正門。正面七間,奥行き二間の重層楼閣。朱色の柱,緑釉の瓦,屋根の両端に金色の鴟尾をあげるという堂々の構え。ただ羅城の門といっても中国の都城のような外郭をもってはいない。城壁らしいものは門の両袖に限られていました。(今,その30分の1大の縮尺による復元模型が京都文化博物館二階の展示室にある。)

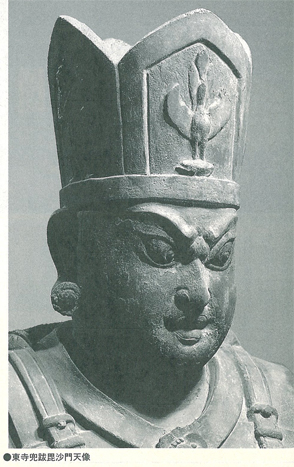

閣上には,西戎(西方の異民族)の侵略を退けたという唐の故事にならって毘沙門天像が安置されていたといいます。今,東寺の宝物館にある兜跋毘沙門天像(国宝)がそれだということです。金鎖甲(よろい)を着け,三面立ちの冠をかぶり,地天女の両手掌の上に立ち,二邪鬼がその両脇にうずくまる。唐から招来されたといわれる威厳に満ちた尊像です。

都城の正門である羅城門では,外交使節の送迎や祈雨・疫病退散の祭などが行われましたが,弘仁7年(816)・天元3年(980)の大風で倒壊後,しばしば話題になりながら遂に再建は実現せず,その荒廃ぶりが説話,物語などに伝えられています。芥川龍之介の歴史小説『羅生門』も『今昔物語』第29巻の「羅城門上層ニ上リテ死人ヲ見シ盗人の語」をモチーフとしたもの。映画化もされて有名です。

羅城門をくぐって北を向くと,大内裏の正門・朱雀門に至る一直線の大道・朱雀大路です。幅約85メートル。両側には青柳が植えられ,坊垣が施されたパレードの通り。平安京のシンボルでもありました。

反対に,羅城門を南に向くと,朱雀大路とは比ぶべくもありませんがやはり一直線の道が南下しています。鳥羽の作り道です。平安京造営の時,計画的に作られました。幅は約12メートルから約30メートル。羅城門から鳥羽郷を通過して鴨川の河原まで直線約400メートル。あとは淀川を経て難波の海へ,内陸都市平安京と海を結ぶ道でした。後世になっても京街道・大阪街道の入口・鳥羽口として物資輸送・旅人の往還の役目を果たしてきたのです。

◆東寺と西寺跡

東寺は,平安京奠都(延暦13年―794)間もなく,羅城門の東に,西の西寺と相対して建立された官寺です。左寺または左大寺ともいい,平安京の左京さらには東国の鎮護を目的としました。これに対して西寺は,右寺または右大寺ともいい,右京さらには西国の鎮護のために造られたといいます。

弘仁14年(823)正月,嵯峨天皇は東寺を,当時唐に留学して密教をそっくり持ち帰っていた空海(延喜21年,弘法大師の号を贈られる)に与えました。ここに東寺は,「教王護国寺」の名のもとに,鎮護国家の官寺として,また,真言密教の根本道場として新たな出発をすることになったのです。

空海は,王城の地に絶好の根拠地を得て,持ち前の独創性と類まれな行動力で,講堂・五重塔・綜芸種智院などを建立,真言密教の確立を図っていきました。

空海の没後,寺勢は衰退。平安末期からは相次ぐ堂宇の焼失・倒壊などで荒廃しますが,やがて,足利・豊臣・徳川ら武将たちの援助で,庶民の大師信仰の弘がりと相俟って「大師のみ寺」として官寺から民間寺院へと,その存在は確固たるものとなりました。

建武中興時代,足利尊氏は京都に攻め上ったとき(建武3年―1336),本陣を東寺に置きましたし,戦国時代,織田信長は足利幕府を攻めた時(永禄11―1568年),東寺を宿所としています。

九条通に面した南大門(重要文化財)を入ると,築地に囲まれた広大な境内は直ちに敬虔な気分を誘います。立ち並ぶ大樹の中に,直前の金堂,続いて講堂,少し離れて食堂が南北一直線に並び,金堂の前,東南隅に五重塔,西南隅に潅頂院・鎮守八幡宮が配置されています。

金堂(国宝)は東寺一山の本堂。東寺創建時のものは焼失。今のは豊臣秀頼の発願で再興された桃山時代の代表的建築です。豪放雄大ながら細部には唐風・和風の技術が取り入れられています。本尊は薬師如来坐像。両脇侍に日光・月光両菩薩像。薬師如来の光背には七体の薬師坐像。台座の周囲には一二神将像が精巧に刻まれています。

堂前の香炉の煙が格子戸の間から流れ込んで堂内には香りが充ち,荘厳さが漂っています。見ると,白人の母子も本尊を凝視しながら合掌しているではありませんか。

講堂(重文)は空海によって創建されましたが,大風・地震・火災などで崩壊したのを豊臣秀吉の北政所が修復して今日に至りました。旧基壇の上に建てられたといわれ,純和様様式で優美に見えます。堂内,白亜の壇上には,中央に大日如来を中心とする五智如来(如来部),東に金剛波羅密多菩薩を中心とする五大菩薩(菩薩部),西に不動明王を中心とする五大明王(明王部)と,これを取巻く四天王と二天(梵天・帝釈天)の21体の仏像が安置されています。

これが空海の唱える密教世界を表現する立体曼荼羅で,森厳な雰囲気です。仏像21体のうち,後補された6体を除き,他の15体は平安時代の後期を代表するもので国宝に指定されています。

五重塔(国宝)は,塔自体が密教の本尊の大日如来の象徴。空海が創建しましたが,火災に遭うこと4度。現在の塔は徳川家光の寄進によって竣工。各層方三間,総高約55メートルで,現存の日本の古塔中最高です。形もよく,細部の組みものの手法も純和様。初層の内部には大日如来を除く如来部の四仏が置かれ,落ち着いた彩色で江戸初期の秀作の名があります。

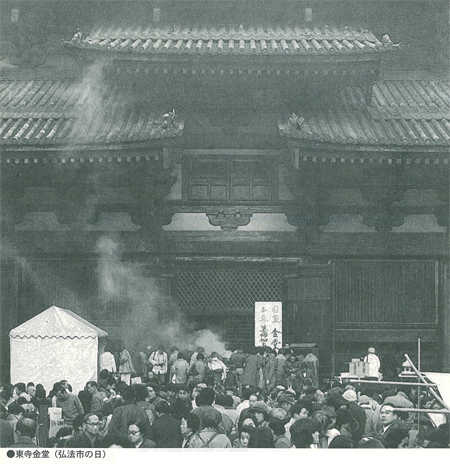

境内の西北隅,西院と呼ばれる一画にある大師堂(御影堂 国宝)は,もと空海の住房で,その念持仏不動明王像(秘仏)が安置され,不動堂とも呼ばれていました。それが焼失後再建。足利時代,堂の北側に大師礼拝堂と廊下を加えたのが現在の建物で,入母屋造り,寝殿造りの面影があり,総桧皮葺の屋根のゆるやかな勾配が優美さを際立たせています。大師像も併せ祀り,大師の命日の毎月21日には,香煙と参詣の人の跡が絶えません。

境内の東北隅にある宝蔵(国宝)は京都にある校倉造りの唯一の遺構。建物を取り巻く堀一面に紅蓮の花が美しく,浄土を偲ばせる雰囲気が漂っています。

東寺の所蔵する宝物は,東寺開創以来のもの,空海が請来したものから千余年の間引き継いできたもので,彫刻・絵画・書跡・工芸関係と数多く,枚挙に遑がありません。境内の新しい宝物館の見学に委ねることといたしましょう。 これだけの文化財ですから,その保護と利用は極めて重要で,その責務もただ東寺だけのものではありません。国全体,更には世界全体で荷うべきでありましょう。幸い,平成6年(1994)12月,「文化遺産―古都京都の文化財 十二社寺と城」の一として,ユネスコ世界遺産に登録されました。

市民にとって東寺は,今なお弘法大師の寺であり,「弘法さん」と親しみを持ってお参りするお寺です。大師の命日21日は,毎月「弘法市」が境内に立ち,数百の露天が並び参詣者が溢れます。特に,正月の初弘法,12月の終弘法は盛況を極める,京都ならではの風物詩といえましょう。

この東寺に対して,西寺は平安京奠都早々に,東寺とほぼ同規模に造営され,弘仁14年(823)空海が東寺を賜わったのと時を同じくして守敏大徳に賜わりました。伝えるところでは,守敏は空海とライバル関係にあって,神泉苑(中京区御池通)で請雨修法を競い合って敗れ,空海をねたんで矢を射たところ,地蔵尊が身代りとなって,空海は難を免れたといいます。九条通,羅城門跡への入口に祀られている矢取地蔵尊はその時の地蔵尊だったといいます。

東寺の真言密教の根本道場として,消長こそあれ,今日まで発展を続けてきたのに,西寺は,正暦元年(990)焼失,中世以降すっかり廃絶しました。現在は講堂の土壇,礎石が残っていて国の史跡と指定されているのみ。その西に,同じ西寺を名乗る小寺があり,古瓦を保存しているといいますが,その寥々たる景観には,きびしい運命のしわざを感じないわけにはいられません。

学院南辺の逍遥,この度は一先ずここで終わりましょう。

皆さん,ご機嫌よう。

(付記)

空海について,洛北校校長牧野 澄夫先生がアキューム6号で,「情報の天才―空海という人」と題し,「請来目録」,「両界曼荼羅」,「綜芸種智院」等詳しく述べられています。是非一読されたい。