Accumu 最新号・Vol.28

「長谷川繁雄初代学院長と京都大学-理念の源流を探る-」閑堂忌記念講演

京都大学大学院教育学研究科 准教授

京都情報大学院大学 非常勤講師

田中智子

こんにちは。今日は閑堂忌という大切な催しにお招きいただきまして,光栄に思っております。京都大学大学院教育学研究科教員の田中智子と申します。また,皆さんに直接お会いすることはほぼないのですけれども,京都情報大学院大学の非常勤講師も務めさせていただいております。35年前(1986年)の昨日,亡くなられた長谷川繁雄先生を偲ぶ本日の会ですが,私自身,実はお会いしたことは一度もございません。ですが,あとでもお話ししますように,先生の学ばれた大学学部の後輩ということになります。そのような視点も交えながら,今日は繁雄先生の若き日,つまり学生の皆さんぐらいのお歳でいらした先生の日常を歴史的に探り,そのことを通して,皆さんの学ぶこのKCGの理念,その源流と特質を探ってみたいと考えております。

私は教育学の大学院にて,高等教育の歴史,学校と地域の関係,学校がどのようにそれぞれの地域に創られたかということを研究しております。まさにKCGも,京都という地にできたということが一つの特徴でもありまして,専門的に考えても,なかなか興味深い成り立ちを有する学校です。

写真1

写真1 写真2

写真2さて,ご覧いただいている写真1の一組のカップルはどなたでしょう。もしかしたら皆さんも学校のホームページの「創立物語」というサイトでご覧になったこともあるかもしれません。皆さんから見て右側におられる体操着姿のような男性が,皆さんとそう歳の違わない時代の長谷川繁雄初代学院長です。そして,左側の眼鏡をかけた女性が,現学院長の靖子先生です。

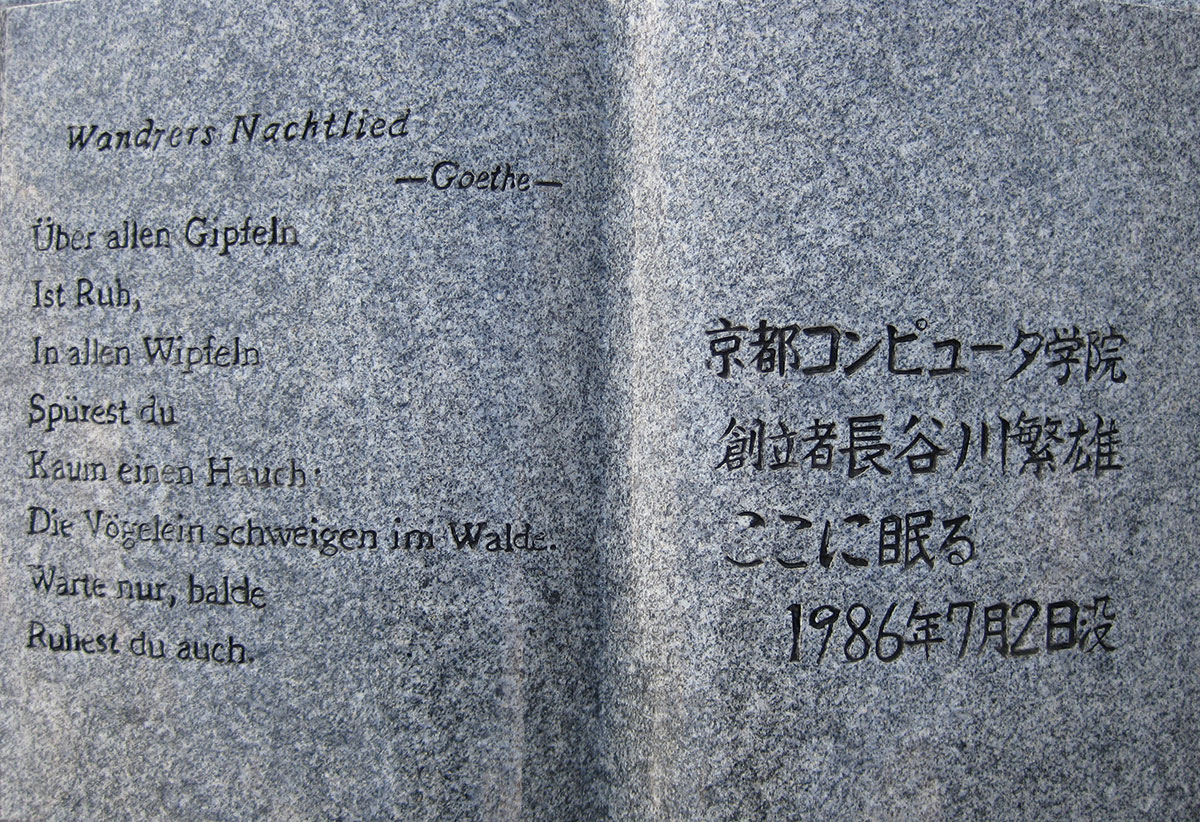

写真2の左側は,ドイツ語の詩です。シューベルトが曲を付けたりもした有名な作品ですが,亡き繁雄先生はこの詩を非常に愛しておられました。戦前の高等教育の中では,ドイツ語・ドイツ文学に重きが置かれていました。題名のWandrers Nachtliesの次の行に,この詩の作者Goetheの名が刻まれています。戦前,「『ぎょえて』とは,俺の事かとゲーテ言い」という川柳がありました。ドイツ語を知らない者にとっては,これは「ごえて(ぎょえて)」というようにしか読めないのですが,ゲーテのことであります。詩は,和訳もいろいろな版がありますが,次のような内容です。

旅びとの夜の歌

山々は

はるかに暮れて

木ずえ吹く

ひとすじの

そよぎも見えず。

夕鳥のうた木立にきえぬ。

あわれ,はや

わが身も憩わん

(大山定一訳『ゲーテ詩集』新潮社,1975年)

このようなコロナの状況でなければ,今日,おそらく皆さんと一緒に足を運んだであろう百万遍知恩寺の墓地に先生が眠っておられ,この写真は,愛唱されたとおりのドイツ語で詩が墓石に刻み込まれたもの,というわけです。

繁雄先生が,どのような方であったのかということは,いろいろなパンフレットやホームページの記事ですでに紹介されているところでもあります。まず,牧野澄夫先生という,同じく京都大学の文学部の西洋哲学を卒業された方が,思い出を書かれています。「先生は『官と民』という言葉をよく使われた」というくだりから始まっていますが,繁雄先生が,「官」と「民」とは決して交わらないものであって,民間にありながら,どこまでも官の真似をするような姿勢,そうした在りようを非常に批判されたと回想しておられます。官という権威や権力に頼るのはよろしくないということをずっと述べられ,「民間」あるいは「私立」という語を愛好されたと,紹介されています(牧野澄夫「独立独行の人」Accumu Vol.1 1989所収)。

次にご紹介したいのは,大体同じ頃,繁雄先生が亡くなられてほどなく,現学院長の靖子先生が書かれた人物評です。京大の卒業生による回想を集めた『京大史記』(1988)という本に靖子先生が寄せられた「コンピュータ幕開け時代の思い出」 というエッセイですが,まず,「京大反骨精神のチャンピオンの如き夫・長谷川繁雄」という見出しが目に入ってきます。そして,繁雄先生も靖子先生も京大にて学ばれたわけですけれども,靖子先生がご自身を振り返られて,「私がもし京大に進んでいなかったら,こういう人生を果たして送ったかどうか」と言われています。それは,京大なくしてはお二人の出逢いはなく,したがってその後のKCG創設もなかった,ということでもあるのですが,もう一つには,京大で学んだ姿勢であったり,その文化だったりがベースにあった,という意味において言われていることでもあります。

「在学当時の私たちは政府御用大学の色彩濃厚な権威主義の東大に対し,学問の自主独立を尊ぶ気風,自由な魂と創造的思考の土壌,反骨精神,在野精神に対する誇らかな是認等において京大生としての誇りをもっていたんだと,そうした風土というものが知識以上に本質的なものとして,その精神の内部に息づいて私たちの人生の創造に大きな関わりを持って不滅である」と閉じられています。詩的な表現ですね。「私たち」というのは靖子先生と繁雄先生ということになりますが,『京大史記』は京大関係者のための本ですから,靖子先生が京大にサービスしてくれたという面もあるかなと思います。しかしこのことばには,何らかの真実味は宿っているのではないかと感じております。

というわけで,牧野先生の回想と靖子先生の回想とをご紹介したのですが,少し考えてみなくてはいけない点があると思っています。と言いますのは,先ほど紹介した牧野先生の回想録ですが,繁雄先生は徹底して「民間」「私立」の立場に立たれたのだ,と読めます。しかし一方で,靖子先生は,「在野精神の一拠点としての京都大学」ということを言っておられます。京都大学というのは国立大学ですから,「官」「私」という分け方で言えば,「私」ではなく「官」の方のはずです。それにも関わらず「在野精神の拠点」とされるのはどういうことだろう,そのあたりをどのように考えたらよいのだろう,という疑問に導かれます。

そこで 時代を今から70年近く遡りまして,繁雄先生が皆さんぐらいのお歳だった時の京大でのご経験,その当時の時代状況,京大という学校が繁雄先生と靖子先生というお二人にとってどういう意味を持ったのか,そこで学ばれたことがそのあとどのような意味をもつに至ったのか,といったことを,今日は考えてみたいと思っております。

1945年の8月に戦争が終わりますが,戦争の名残といいますか,まだ復興していない都市も多いなか,京都では1949年の9月に,新制の国立京都大学というものが発足します。この新しい京都大学の第一期生として,文学部に入学されたのが繁雄先生だったということになります。現在,日本の学校の入学時期は普通4月ですので,今の学年暦からすると,おかしいなと思われるかもしれません。どうして9月入学かといいますと,この年5月に新しく国立学校設置法という法律が出来まして,戦前以来の帝国大学という教育機関に代わる新しい大学が,GHQの指導のもとに再出発することになります。戦争が起きてしまったことの遠因として,一部の人間に高等教育というものが集中してしまっていた,そういうことへの反省から,大学をより多くの人に開きたいという目的のもと,全国的に新しく始まった制度ということになります。例えば京都大学も,京都帝国大学と名乗っていたところから,今と同じ京都大学という名称へと,ここで変わることになります。

この法律が出たのが5月だったものですから,その翌月の6月にやっと入試が行われるということになりました。少し前まで「センター試験」,今年からは「共通テスト」と言われている,全国一律に実施される試験がありますが,そのもとのような「進学適性検査」なる試験が,すでに導入されていました。その結果をまず見る。その上で,国・数・社・理・外国語,この5科目が京都大学の入試科目として課されることになりました。今と違うところで興味深いなと思うのは,医学部では少々傾斜配分があったのですが,それ以外の各部では,例えば文系だから国語の比重を大きくしましょうとか,理系だから数学と理科の点数配分を重くしましょうとかいったことが行われなかったのがこの時の入試であった,という点です。

あとでも申しますけれども,文学部に入られた繁雄先生も,その数年後に理学部に入られた靖子先生も,文系だからこういう試験を受けた,理系科目が得意だったからこのような試験を受けて理学部には入れたとかいうことではなくて,わりとマルチといいますか,全般的な試験というものを受け,その能力を総合的に評価されて合格した方々ということになります。

それからもう一つ,この時期の特徴としては,大学がカオスだったということですね。旧の帝国大学時代の学生が,この時分のキャンパスではまだまだ大きな顔をしています。実際この年にも,新制大学の最初の入試だけではなくて,旧制の入試も春頃に行われています。ですので,旧制と新制の学生がこの後数年間は,ごったになっているという状況でありました。言ってみれば,さあこれから何が生まれるのか,あまりきっちりすっきりはっきりしていない,何か混沌とした面白さと予感に満ちあふれていた,そんな時代ではなかったかと思います。

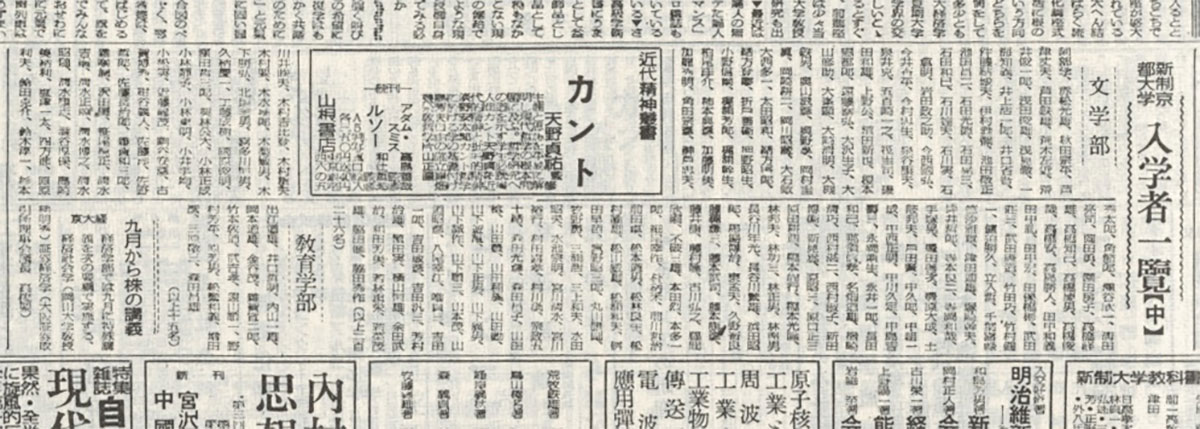

さて,長谷川繁雄先生は1949年に京都大学に入学された,と何をみても書かれているわけですが,たしかに,当時の学生新聞にそのことが報道されています(写真3,『学園新聞』1949.7.11)。現在は個人情報保護ということが厳しく言われますので,このようなことはありえないのですけれども,当時は,合格者の名前がすべて記事にされ,年によっては出身校まで書いているケースもあります。文学部合格者があいうえお順に並んだ「は」のところに,長谷川繁雄という名前を確かに認められます。当時の紙面では,合格者の名前などよりも,その上の「カント」という文字のほうが,パッと見て目立つのですね。おそらく哲学青年でもいらした繁雄先生もめくられたことと思いますが,ドイツの哲学者カントの本がよく読まれていたことが,学生新聞の広告を通してよくわかります。いかにも当時らしい学生新聞のレイアウトです。

写真3

写真3

ではこの年,繁雄先生以外にどんな人たちが文学部に合格しているのかといいますと,SF作家としてよく知られる小松左京さんがおられます。この方は繁雄先生と同じ年に同じ試験を受け,文学部という同じ学部に入られまして,そしてイタリア文学を専攻されました。SF作家としてのちに名を成していく小松左京さんですが,この入学者一覧に小松左京という名前を見出すことができません。それは小松実というご本名で載っているからです。「左京」というペンネームは,いろいろな説がありますが,京大そしてKCGが所在している,「左京区」からとったとも言われています。

それから,早く亡くなりましたので,今の方々にとってはあまり有名人ではなくなってしまったのですが,かつて学園闘争の中で,全共闘世代と呼ばれる学生たちにカリスマ的な人気を誇った小説家がいました。高橋和巳さんといいますが,この方も繁雄先生と同じ年のご入学ということになります。そして同じく文学部です。

小松さんや高橋さんのような方々は,入学されてからは授業そっちのけで,「京大作家集団」「京大文学研究会」といったサークルを結成しまして,『対話』『土曜の会』などの同人誌やパンフレットなどを発行していきました。青年たちのこのような文学サークルが,京大の中で盛んに活動していた時代であります。

そのほかよく知られるところですと,例えば最近まで生きておられた小説家・映画監督の大島渚さん,あるいは「赤かぶ検事」などといった推理サスペンスもので知られる和久峻三さんといった方々も,一学年下の法学部入学生でして,ほぼ繁雄先生と同世代ということになります。そして,同じ文学部をのちに卒業した私のような者からしますと,自分の先生だったような方々の名前を,あそこかしこに見出すことができます。著名な学者さんも多く含む,そうした学年の一人として,兵庫県の明石から来られた繁雄先生が,京大に入学されたということになるわけです。例えば中国文学者・一海知義先生は,繁雄先生とご親交が深かったとお聞きしています。

当時の学生たちが,京大に何を求めていたのかといいますと,名物教授としまして,例えばドイツ文学の大山定一教授(先ほどご紹介した,繁雄先生愛唱詩の訳者です),あるいはフランス文学の三巨頭と申しますか,伊吹武彦,桑原武夫,生島遼一。伊吹先生が文学部,桑原先生が人文科学研究所,生島先生が教養部ということになりますが,当時,フランス文学者として非常に有名な方々がおられました。文学部生に限らず多くの学生が,これらの先生のお名前をめがけて,その存在に憧れて,もぐりのような形でもいいから授業を受講しようと,京大入学を目指していたような時代であります。

すなわち当時の京大というのは,文学や文学論が大変に華やかに繰り広げられている状況でした。それは一面において,戦前からの文化がそのまま残っているということでもありました。戦後に新制大学1・2年生の課程に吸収されていくのですが,戦前の旧制高等学校という存在が,こうした文化をすでに築いていまして,哲学的な思索にふけったり,あるいは俗っぽくない理想主義を目指したり,といった気質を有していた。それが,戦後すぐの新制大学にも流れていた,と言われています。繁雄先生は,一人の文学青年,哲学青年,京大生として,キャンパスで過ごされましたが,その後のご生活を含めて,時代性を反映した京大生の典型といいますか,当時の京大生らしい方だなと,あらためて感じるところであります。

さて,繁雄先生と同じ年に京大に入った方に,読売新聞の大阪本社におられた松村隆雄さんという方がおられます。この方も,先生が亡くなられて数年経った頃に,次のような回想録を残しておられます(Accumu No.2 1990所収,松村「若き日の長谷川繁雄初代学院長」)。「同じ飯盒の飯や鍋の味噌汁を分け合い,フロ屋では,人生について,まさに〝裸の議論〞を交わし,東山界隈の路上では文学や夢を語り,喧嘩もする」,非常に懐かしいひと時だったと書いてあります。「お互いにゲル欠で」とありますが,何でもドイツ語で言いたいという,旧制高等学校以来の文化がまだ流れていたという時期でして,「ゲル」とはドイツ語の「ゲルト」,「お金」という意味になります。

ではこの「ゲル欠」とは,実際にどのような状況だったのでしょう。また社会の動きはどのようなものだったのでしょう。まず年表風のものを示しておきます(表1)。

表1 敗戦後の京都大学と社会の動き

| 京都大学 | 一般社会 | |

|---|---|---|

| 1946 | 初の女子入学生/授業料360円 | GHQによる公職追放,日本国憲法公布 |

| 1947 | 授業料600円 | 教育基本法・学校教育法公布 |

| 1948 | 授業料1800円 | 日本学術会議法公布 |

| 1949 | 新制京都大学発足/授業料3600円 | 湯川秀樹ノーベル賞受賞 |

| 1950 | 前進座事件 | レッドバージ,警察予備隊令 |

| 1951 | 天皇事件 | サンフランシスコ平和条約・日米安保条約調印 |

| 1952 | 破壊活動防止法公布 | |

| 1953 | 荒神橋事件 | 新制大学院制度設置 |

| 1954 | 分校が教養部となる | MSA協定調印 |

| 1955 | 記念祭事件 |

1945年に戦争が終わりますが,その翌年,1946年の授業料は360円でした。しかし戦後のインフレによって,3年間で授業料が10倍に跳ね上がっています。全体的に物の値段も上がっているという時代でありますが,もし皆さんが1年生として学校に入られて,4年生の時にその10倍になっていたらどんなに驚くでしょうか。繁雄先生が入学された1949年には,授業料3600円になっていたのです。

次に物の値段を挙げておきます(表2)。主に東京の物価のデータしか示せなかったのですが,授業料3600円という時代にアンパンは10円だったり,カレーライスは80円だったりということは,どうでしょう,大体今の物の値段の10分の1ぐらい,アンパン100円,カレーライス800円くらいかなという感じですね。下宿料については,ちょっと今よりも安いイメージでしょうか。3000円という風に・・相対的に見ると,値段としてはなっています。まだこの頃は,学生服を着用するのが一般的な学生文化でありました。黒い詰襟の服を着ていたような時代です。

表2 物の値段(主に東京における)

| アンパン | 10円(1951) |

| カレーライス | 80円(1951) |

| 下宿料 | 3000円(1949) |

| 学生服 | 850円(1950) |

| 京都の市電 | 8円(1949) 10円(1951) |

| 銭湯 | 10円(1948) |

| タバコ | 15円(1949) |

| ピアノ | 36万円(1951) |

| cf. 大学授業料 私学(慶応・早稲田)の場合 | ||

|---|---|---|

| 1946 | 慶応700円 | 早稲田1000円 |

| 1947 | 慶応1500円→2800円 | 早稲田2100円 |

| 1948 | 慶応6000円 | 早稲田2800円→5700円 |

| 1949 | 慶応9000円 | 早稲田8500円 |

週刊朝日『値段の明治大正昭和風俗史』上・下(1987)より

それから京都の街中を今はバスが走っていますけれども,市電という路面電車が走っていた時代です。皆さんは京都で学ばれる中で,市バスの番号が206とか201とか204とか,何を意味した三桁の数字なのだろうと思われたことがあるかもしれませんが,あれは当時の昔の市電の番号を残したものでして,当時の市電1番というのが走っていた路線が今だったら201,6番が走っていた路線であれば206というバスとして残っているということになります。それから先ほど風呂で人生を語り合ったというような話がありましたが,銭湯に行くという時代で,下宿に風呂なんて付いていないという時代ですが,銭湯の値段が,現在の京都では400円台の中ほどといったところですが,当時は10円。そして,タバコを吸うのが当時の学生のスタンダードでありましたけれども,これが一箱15円。

そしてピアノが36万円。音楽研究会に所属しておられた繁雄先生は,ピアノを弾いておられたということですが,下宿にピアノなどあるはずもありません。この値段を見ていただきますと,図抜けて高いということになります。今で言うと,どれくらいでしょうか,何千万円もするという勘定になるかな,と思います。こちらの写真が,繁雄先生が潜り込んでピアノを弾いておられたという建物,新徳館です(写真4,三高記念室『自由の鐘』2005所収)。1918年竣工,1982年解体ということで,今はなき建物なのですが,京大内の,卒業式などを行う講堂のようなものです。あまり良く見えませんけれども,左奥の方に四角い箱みたいなものがありますね。これがおそらく繁雄先生が忍び込んで勝手に弾いておられたというピアノそのものではないでしょうか。

写真4

写真4

当時,授業料を支払うにも四苦八苦という学生がキャンパスには溢れていましたけれども,それでも京大の3600円というのは,国立ならではの安さでありまして,同じ年の慶應では9000円,早稲田は8500円という授業料の相場でした。授業料という面においては,「官」と「私」の違いを見て取ることができます。

繁雄先生は,文学・哲学青年という意味では,京大生の大半に共通する傾向をお持ちだったと思います。ですが,その中にもいろいろな学生がいまして,例えば小松左京さんとか高橋和巳さんといったような方々は,政治と密接不可分なものとして言動を繰り広げていくという方々でありましたが,先ほどの松村氏の回想によりますと,繁雄先生はそうしたグループとはまたちょっと違う,政治運動には距離を置くタイプでいらしたようです。お二人とも文学青年だったのですが,繁雄先生は非常に繊細な人物だった,そして強固な意志と行動力を持っていた詩人でもあった,と松村さんは評しておられます。あとでお話しする学園闘争という時期ではまだありませんが,この頃も学生運動がとても盛んだったのです。繁雄先生はそこにはあまり関わらず,新徳館でピアノを弾いていた,芸術哲学の徒という立場を守っておられた,という紹介がなされています。文学・哲学青年と一言で言っても,いろいろなタイプの学生がいたことがわかります。

さて,次に何といっても,京都大学とは,「繁雄さん」と「靖子さん」の出逢いをもたらした場だったということが重要であります。今日は繁雄先生を偲ぶ日でありますので,現学院長の靖子先生に関しては,ちょっと脇役に回っていただくということにはなるのですけれども,やはり戦後すぐの京大に女子学生が入学したのは,高等教育史においても大事なひとコマでありますので,少しだけ背景をご紹介したいと思います。

1951年の4月ですから,繁雄先生より遅れることに2年弱ということになりますが,井上靖子さんという一人の和歌山出身の女性が理学部に入られました。当時の京大に女子学生はどれぐらいいたのだろうということですが,少なくとも戦前の京都帝国大学時代において,正規の女子学生はいません。戦後になって,GHQの指導もあって,ようやく女性の姿が見られるようになってくるということになります。靖子先生は新制第三期の学生ということになりますが,どのような入学希望者がいて,どれくらい合格したのかを見てみましょう。理学部の入学志願者760人中女性の志願者が38人で,760人のうち122人が理学部に受かりましたが,その中で女性は4人というデータが残っています。そして京大全体で見ますと,この年,1328人が合格したのですが,女性は44人で,多くは文学部に進まれた方,という時代でありました。

そしてその文学部に進まれた女性にとりわけ人気があったのが,繁雄先生が専攻されたフランス文学という時代であります。私は今日のために,数日前,フランス文学の研究室を訪ねまして,そちらの主任教授に当時のことを語るような資料や回想録がないですかとお聞きしたのですが,当時のフランス文学は,だいたい毎年10人ぐらいは志望しておられて,その中の半分ぐらいが女性という時代だったということを教えていただきました。

繁雄先生はそのようなフランス文学専攻に身を置いていたということですので,普通に考えると,一学年のうち半分は女性というような研究室だからこそ,靖子先生と出逢われたのかなと思いきや,靖子先生は理学部ということでして,122人の理学部合格者中,女性はたった4人,その中の1人でいらしたということであります。

KCGのホームページでも拝見できる「創立物語」には,「靖子はかつて大学時代,繁雄と同じ下宿に住んでおり」とあります。このあたりは,どうして同じところに住んでいたのか,偶然なのかそれとも親しくなったから一緒に住まわれたのか,その辺は後日,靖子先生よりお聞きしたいと思っている次第ですが,とりあえず同じところに住んでいた。そして,「時間の経つのも忘れて二人で人生論,文学論をたたわせていた」と記してありました。

京大に残る記録を見ますと,繁雄先生は,フランス文学科を1955年の3月に卒業されて,そののち哲学科のほうの聴講生をなさって,北白川の山本さんというお宅に下宿しておられたようです。その頃,お二人で人生論・文学論をたたかわせていた,ということになるわけですが,いったいどのような議論をなさっていたのかなと思います。

女子学生のほうに話を戻しますと,靖子先生が4年生ということになりますか,その当時,「京大女子懇親会」という,女子学生を集めた組織がありました。その会が行った女子学生へのアンケートが,学生新聞に残っています(『学園新聞』1954.2.1)。女子学生が何を考えて京大に入学し,そこで何を学ぼうとしているのか,卒業後はどのような人生を思い描いているのかといったことを,40人くらいの,卒業生も含めた女子学生に聞いているというアンケートです。これを見ますと,「結婚について」という項目がありまして,「どんな人と結婚したいと思うか」「結婚にどんな希望や危惧を持っていますか」という質問事項があります。すると,「仕事がともにできる人」という答えが多いという結果が出されています。「互いに相手の仕事を理解し,学問的,人間的な進歩を共に認識し喜び合うことができる人と結婚したい」と,具体的な相手は思い描けていなくても,そうしたビジョン,そうした夢を持っている女子学生が多いのだ,ということが,アンケートの分析結果として導き出されていました。「『結婚を避ける意志はありません。しかし誰とでも結婚出来るというわけではありません。進歩的な,妻を同志として遇し得る人と結婚したいと思っています』という気持ちが強いのだ」と書かれています。

そして,卒業生も少し含んでのアンケートだったのですが,結婚した7人のほとんどが,大学講師などの研究者と結婚して仕事を協同しているのが注目されると書かれています。このような当時の女子学生の志向というものを踏まえますと,先ほど繁雄先生は,当時の京大生らしい京大生だったと申しましたが,靖子先生も,当時の京大の女子学生らしい女子学生だった。すなわち,夫になるであろう人物に協同というものを求めた。お二人がのちにKCG-京都コンピュータ学院-というものをつくり上げていくこと自体が,この時代を反映した,この時期の京大生らしい思考の産物だったと考えることができると思っています。

さて,繁雄先生は卒業後,文学部の哲学科の聴講生をしばらくなさいましたが,次に,中学校の先生として奈良県に赴任されます。一方,靖子先生は,御実家のご都合で大学院から郷里和歌山に戻られました。そして,再び繁雄先生と和歌山で「和歌山文化研究会」もしくは「和歌山文化セミナー」という団体――学習塾という方がわかりやすいのかもしれませんが――,そのような組織を立ち上がらせて,そこで数学だけではなく英語・国語の教育を加えた高校生相手の塾を始めていくということになります。

この塾の名前が大変興味深いところでして,「和歌山学習塾」とか「和歌山進学塾」といった名前ではなく,「文化」という語を冠しています。この一組の京大を卒業したばかりの若きカップル,京大に在学して大学院を途中で抜けて一旦郷里に帰られた靖子先生と,中学校のホヤホヤの教諭として赴任された繁雄先生のカップルの,何を自分たちはしたいのか,という志向をよく物語るところではないかなと思います。

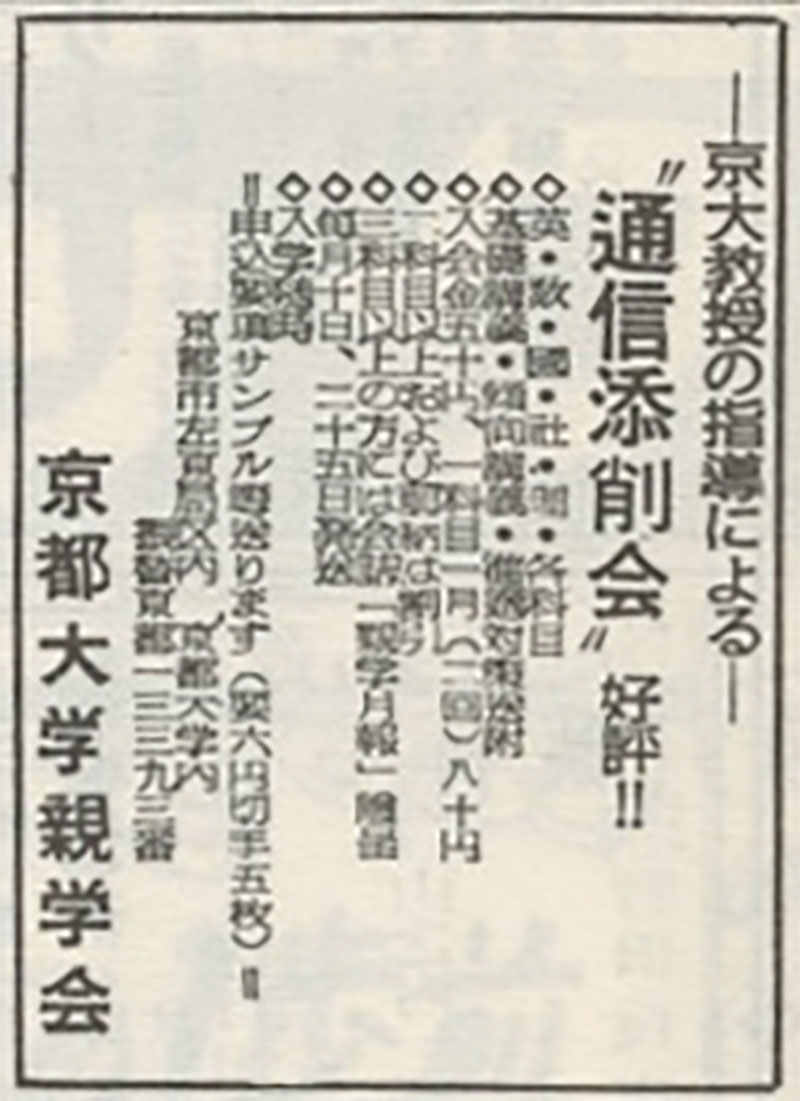

この和歌山文化研究会は,高校生に対して学習指導を行うとともに,京都大学の学生がやっている通信添削のサークルのようなものと連携していました。学生新聞の紙面に,この「京都大学親学会」の宣伝広告を見つけることができました(写真5,『学園新聞』1951.11.1)。

写真5

写真5

「京大教授の指導による“通信添削会”」とありまして,入会金は50円。1科目がひと月80円で,2回添削を受けられるというシステムです。発足当初(9,10月)は通信添削会「発足!!」という広告だったのですが,11月にはすでにこのように,「好評!!」という文言に変わっています。きっと本当に好評の声が続々と届き,成功ムードに乗ったのでしょう。全国的に,名古屋大学だとか大阪大学とか九州大学などとの学生とネットワークを築いて連携し,西日本を中心にした中高生の受験生向けに,通信教育や模擬試験を行っていたようです。この京大親学会という組織が和歌山方面において拡大する,それを助けていたのが繁雄・靖子夫妻の和歌山文化研究会・文化セミナーだったということになります。

京大を出られてからの繁雄先生・靖子先生の京大との関わりについて,ひとつ特徴的だと思われるのが,このように,まだ学生だったり大学院生だったり,若い世代の京大の学生・院生とつながっていくところです。そのような方向性が,のちに京都コンピュータ学院が創設されてからも,京大の御大のような先生方とつながる面もあるのですけれども,京大の工学研究科の学生・院生を非常勤講師として招かれるというところにもあらわれていくのでしょう。繁雄先生の10年ほど後に京大を卒業した方に,藤居宏一さんという岩手大学の名誉教授がいらっしゃいます。この京大親学会のメンバーでもいらして,3~4年ほど前の「閑堂忌」におきまして,どのように御夫妻と関わられたかということを回想しておられます。

繁雄先生・靖子先生は京大を出られてからも,京大の現役の学生,また教員などと結びついていくという発想を持っていたということを申しましたが,実はこのような関係は,明治時代の頃にも見られる,民間の教育組織と京大のような国の教育組織との関係でもあります。私は教育史を研究していると最初に申しましたが,いちばんの専門は明治期でありまして,少しKCGのことを想起させるような当時の状況をご紹介したいと思います。

現在の学校に関する基本的な法律である「学校教育法」を見ますと,学校とは,設立する者と,経費を負担する者と,管理する者とが同じである,ということが定められています。ところが戦前においては,このようなことを定めた法令が一切ありません。設立する者と,その経費を負担する者と,それから設立した学校を管理・運営していく者,これが明確に区分されていなくて,渾然一体となりながら進められたような時代が,特に明治の前半期であります。なぜならば,人も足りないし,資金も足りないという時代にあって,国の学校,府県立の学校,民間の私立学校,これを三つに分けて,それぞれが交わってはいけないなどとすることは,実際問題として不可能でありました。

ですから官立,今でいうと国立の学校の先生が私立学校の教員でもあったり,私立の学校が,いつのまにか府県立の学校になっていたり,そういうことがよく起こっていた時代であります。例えば,現在も京都にある立命館大学ですが,もともとは京都法政学校という学校で,今でいう弁護士さんを養成したりする学校として明治時代に誕生した学校であります。どういう人たちが学校の校長であったり,教員を務めたりしていたのかといいますと,東京帝大の教授が校長で,講師にはずらりと京都帝大法科大学,今でいう法学部の先生たちの名前が並んでいます。その先生たちにしてみれば,夜間バイトといったようなところだったのかもしれませんけれども,そうではなくて,官立の京都帝国大学においては,何だか身動きが取りづらいところ,制度によって動きづらいところがある。そうした不自由な部分を,比較的そのあたりが自由である京都法政学校において,教育として展開していける,そのような場として積極的に位置づけられるものであったと考えることもできます。現在の立命館大学は,右京区の衣笠にありますが,最初は,皆さんの学ばれているKCG鴨川校から,川を渡った向こう側,京都府立医大のあたりに創られまして,京都帝大とは非常に近い位置にありました。明治の頃の「官」と「私」がはっきりと分かれていない時代を思わせるのが,繁雄先生と靖子先生が作られた京都コンピュータ学院という学校の草創期の様子だな,と感じています。

例えば,先ほども申しましたけれども,京都大学の工学研究科の院生が教えに来るといったことがまさにそれでありますし,工学研究科の名誉教授が学長を務められるということもそうです。今も京都大学は,KCGに囲まれています。西には鴨川校あり,東には白河校あり,北には百万遍校ありということで,南にしか逃げられない。南に逃げても少し経てば,この京都駅前校が立ちはだかっている。ということで,将棋で詰められているというぐらい,ぐるっと囲まれているような立地になっていることも想起されます。

以上,長谷川繁雄先生の,それほど皆さんと歳の違わない20代の若き日々に焦点を当てて,その京大生としてのご生活を振り返ってまいりました。1960年代に入ると,京都コンピュータ学院がいよいよ創設されるということになります。その前史にあたる部分を今日はご紹介したに過ぎませんけれども,戦後最初期の,まだ若々しい新生京都大学が誕生した直後の,とても京大生らしい一人の若者と,そして一人の京大女子学生とが,京大でなにがしかの文化を体得した。そして,実験場として,その想い,学んだことを自由に具体的に展開できる場,それが京都コンピュータ学院という場だったのだなと思わされます。

今はもうあまり使わないことばですが,私がかつて京都大学に学んでおりました時に,「イカ京」ということばがありました。「いかにも京大」の短縮形でありまして,あまりオシャレでない,見てくれがいかにもダサい,一目でわかる京大生という意味の自虐的な呼称があったのです。また時代は違いますが,そのことばを援用するならば,戦後の「いかにも京大」らしいという意味での,一組の「イカ京」カップルのこころざしが,この世に形を成したのが京都コンピュータ学院だったんだな,としみじみ思います。

京大との関係ということでいいますと,その人脈を生かし人材を引っ張ってくるという点において,卒業後も関係が続いたことは,もちろん大変重要な点であります。人を引っ張ってくるとはどういうことかといいますと,単にその人単体を持ってくるというだけではなく,その人が身に帯びている文化というものが一緒にやってくるということでもあります。そのように考えますと,京都コンピュータ学院とは,この一組のカップルに続いて,その後も講師陣という形で若い院生が入ってくる,そしてまた一流となった研究者・教授陣も入ってくるということで,京大の持っていた何がしかの理念・文化というものが流れ込んでいった場なのだなということに思いをいたす次第であります。

最初に申しましたように,私は残念ながら,繁雄先生が亡くなられた後に京大に入学しましたし,繁雄先生とはお会いすることもありませんでした。2年ほど前から,ご縁あってKCGに関わらせていただいているのですが,今回,繁雄先生が京大に残された足跡を追いかけることで,強い親しみを覚えさせていただくようになりました。その若き繁雄青年,そして靖子先生が一緒に歩まれた1950年代の,いわば「KCG創設前史」から,今日,あらためて何を学ぶことができるかということを考えて,話を締めくくれればと思います。

まず「官」対「民」という捉え方,これは一般的にもよく使われる枠組みですし,国というものにそう簡単に馴染んでしまわず,そこから距離を置いて,自分でものを考えましょうということは,先ほどご紹介したように,繁雄先生ご自身が言っておられたことでもあります。

しかし「官」対「民」という形で,人が,あるいは何らかの場が,二つにきっぱり分かれてしまうのかというと,そうでもない。繁雄先生・靖子先生が創られたKCGは,学校としてみれば,確かに「私学」,「民」の枠に入ります。しかし「官」,そしてその中でも特に,東大に対する対抗心のようなものを持ち,またある意味,東京大学という定まった制度の中ではなかなかできない教育をしようとして創られた二番目の帝国大学であったところの京都大学がもつ何らかの雰囲気であったり,理念であったりと言えるようなものが,そこに学ばれたお二人を通じて,この「民」のKCGにも流れ込んでいるわけです。KCGは「民」ではありますが,一筋縄にはまとめてしまうことができない,「官」との太いつながりを持った学校なんだなということを再認識する次第です。

それから,繁雄先生と靖子先生というこのお二人の関係は,敗戦後の新制京都大学生らしいカップルです。私は,当時京大で出逢われたという学者夫妻を,わりと多く存じ上げているんですけれども,そのような方々と共通点を持つ,一組の京大生カップルだなと思います。ですが,人数的に言えば,女性の方が文学部を選ぶ志向が強かった時代ですから,多くは,「理科系の科目を選ぶ男性,文系の科目を選ぶ女性」という枠組みにはまるはずが,理学部の靖子先生と,文学部の哲学青年の典型のような繁雄先生という反転が起きているところは,なかなか味わい深さがあります。

初期の新制京都大学が,現在とは違いまして,「文」と「理」とを分けて明らかに嗜好が違うものとしてしまわない部分を持っていたのも,興味深いところであります。理学部に入ったから文学書は一つも読んでいないということではなく,靖子先生は繁雄先生と哲学文学論を下宿で戦わせていたと振り返っておられますし,繁雄先生も仏文を出られましたけれども,そのあとコンピュータという世界において,学校を創設していかれるわけです。

その点も含めまして,「官」と「民」とか,「男」対「女」とか,「文」とか「理」とか,二つの分け方を先に作ってしまって,そしてなんでもそこに当てはめて,どっちかイエスかノーかというふうな形にしていくのは簡単ではあるのですけれども,そうではない,そうした緩やかな二分法の枠はありつつも,その中にねじれて存在していく動きの面白さですね。そうしたものを十二分に語っているのが,この1940年代終わりから50年代にかけてのお二人の足跡ではなかったかなと思います。その点を意識しながら,最初にご紹介した,繁雄先生が亡くなられてからわりとすぐの牧野先生の回想をもう一度ひもときますと,次のような文章が見つかります。

「先生はユートピアとしての学校を,いつも夢みておられた。今でも思い出す,’69年から始まった大学闘争の中で,京都大学から講師として来校する人たちも,政治信念から,二派,三派に分かれていた。しかし,一歩,京都コンピュータ学院の中へ足を踏み入れたなら,そうした敵対関係は払拭してもらわなければならない。それを要求して,講師の人たちがそれに応えてくれたことを,何度となく,嬉しそうに話された。」

以上の部分が目を引くところであります。「大学闘争」というのは,先ほどご紹介した時代よりも10年ほどのち,1960年代の終わりに本格化していく,大学と世の中の動きですが,例えば「全共闘派」であったり「民青派」であったり,さまざまな派が分かれて存在していました。しかしその中で,大学院生あるいは学生が講師として招かれてKCGの中に足を踏み入れたなら,日ごろの対立はいっとき脇において,新たな場をつくろうと繁雄先生が提唱され,それが実現したと嬉しそうに話されていたというところが目に留まります。

このような点を考えますと,先ほど申しましたような,あちらの派とこちらの派というような二分論的発想を超える方向というものを,あえて京大から一歩足を外に踏み出したところにある,小さいかもしれないけれどもあたらしいひとつの場において実現した。京大からそれぞれの人を通じて,なにがしかの考え方,理念というものがもたらされたのですけれども,そうした人々が一つに会する場をKCGが提供し,それぞれの人たちが握手し,あらたなものが生み出されていった。京大の中にいるだけでは実現しない部分を達成する場として位置づけておられた,と読みとれることになります。これこそが,KCGの「在野精神」なるものの本質だと,今日の話を結論づけたいと思います。

以上で,私からの話は終わりとなります。繁雄先生の全生涯を把握させていただくにはとても至らず,若き日の数年間をちょっとひもといた,といったところなのですが,ここであらためて,墓石に刻まれたゲーテの詩を読んで何を感じるか,大変楽しみにしている次第です。こうしたコロナの状況下ですので,一人でひっそりお参りさせていただこうかなと思っています。

また,非常勤講師として今後もしばらく関係を続けさせていただきますが,もう少ししましたら,ついにKCGも創立60年を迎えるということになります。今日お話しさせていただいた創設期のエピソードも組み込みながら,学院の,すでにもう長いと言ってよい歴史を年史として振り返ることができたらと思っている次第です。非常勤講師と申しながら,コンピュータも得意ではありませんし,そうした方面で教壇に立たせていただくこともないのですけれども,また皆さんとお目にかかる機会がありましたら,大変嬉しく思います。

ご静聴ありがとうございました。