Accumu 最新号・Vol.28

無国籍の娘たち~日本とアメリカの法律の狭間で

京都情報大学院大学 教授

土持ゲーリー法一

プロローグ

舞台の幕開けは,1976年1月12日朝,羽田空港国際線出国ゲートで日本航空006便アンカレッジ経由ニューヨークJFK行きを待っていたところからはじまった。これが,日本とアメリカの出入国管理法の「狭間」で翻弄された2人の娘の物語のプロローグである。「事実は小説よりも奇なり」とはよく言ったもので,それがまさしくこれにあたる。政府から発行されたパスポートがなければ,誰でも「無国籍者」の不名誉なレッテルが貼られ,難民と同じ扱いにされるという悲劇のノンフィクションドラマである。

当時を再現できないので,トム・ハンクス主演映画『ターミナル』(2004年)のシーンを思い出してもらいたい。このドラマの「あらすじ」は,「JFK国際空港国際線ロビーにおいて入国手続きゲートで奇怪な缶詰を手にしたクラコウジア人ビクター・ナボルスキー(トム・ハンクス)が登場する。『クラコウジア国』は,映画上の架空の国である。旧ソ連邦の一部という設定で,ビクターがアメリカへの飛行機に搭乗中,クーデターが起き,大臣や副大統領が殺害され,大統領は拘束される事態になった。このため,クラコウジア国のパスポートは無効となり,ビクターはアメリカに入国できない事態に陥った。アメリカに入国するために亡命・難民申請をすることもできず,かといって母国に引き返すこともできず,行き場を失ったビクターは,JFK空港の国際線乗り継ぎロビーの中に留め置かれることになった」というストーリーであるが,決して暗い内容の映画ではなく,空港内での人間味あふれるストーリーが盛り込まれている。

筆者の娘たちが,最終的に到着したのも,映画と同じ,JFK国際空港の国際線ロビーであったのも奇遇である。

世界人権宣言も届かず

この宣言は,1948年12月10日,第3回国連総会で採択されたものである。その第15条には,「すべて人は,国籍をもつ権利を有する」と謳われていたにも関わらず,しかも,両親がいるにも関わらず,無国籍者となった筆者の世にも稀なケースである。

国籍法は誰を守るためのものか

日本に生まれれば,日本国籍がもらえると考える人がいるが,それは違う。なぜなら,日本の国籍法は「出生地主義」ではなく,「血統主義」が基本となっていたからである。親が日本国籍の場合,子どもは日本国籍を取得できるが,親が外国人の場合,親の国籍を取得するのが一般的であるが,そうならないケースも稀にある。それが本稿で取り上げる国籍法の狭間で生まれた2人の娘のドラマである。

現在の法律では,「親が日本の国籍をもっている場合」と規定されているが,これは,1984年国籍法改正後のことで,1975年と77年に生まれた2人の娘たちの場合は,父親だけに認められた「父系血統主義」という封建的な制度であった。すなわち,本稿のように,たとえ,母親が日本国籍であっても子どもに日本国籍を与えることができないという法律であった。

アメリカは「出生地主義」であるので,アメリカで生まれた子どもは,誰でもアメリカ国籍が与えられる。

堅苦しい法律の話ばかりでは退屈なので,リラックスした話題に変えよう。たとえば,アメリカ上空を飛行中の機内で子どもが生まれたとしても,当事者が望めば,アメリカ国籍をもらえることになる。

なぜ,無国籍者が生まれたのか

無国籍者とは,「法的にどの国の国籍も有さない人」のことを指す。すなわち,「どの国にも,国民もしくはその市民として認められていない人」のことを指す。法律の狭間で生まれた悲劇については,「アメラジアン」(Amerasian)という表現で,社会問題化され,クローズアップされ,多くの人がその実態を知ることになった。これは,アジアに派遣されたアメリカ軍人とアジア人女性との間に生まれた子どもを指す言葉として,アメリカ移民局で使用されるようになったのがはじまりである。すなわち,生まれた子どもは,アメリカ兵が認知して入籍すれば,アメリカ国籍が取得できるが,アメリカ兵の消息がわからない場合,子どもは母親の国籍ももらえず,路頭に迷ったあげく,「無国籍」という屈辱的なレッテルが貼られることになる。

娘(長女)の誕生を祝った後に

長女は,1975(昭和50)年10月15日,鹿児島市立病院で誕生した。日本ではじめての五つ子誕生の主治医で有名になった産婦人科部長による帝王切開で生まれた。この日の朝刊は一面の見出しで,天皇・皇后両陛下が訪米から帰国され,「日米間に新時代開く」と報道された。この世紀の記念すべき日に誕生した長女が,皮肉にも,日米間の法律の狭間で「無国籍」になるとは,誰も想像しなかった。

無国籍児の問題は,1979年国際児童年を契機に,社会的に注目されるようになったが,1975年の時点では「知る人ぞ知る」であった。無国籍児の問題は,基本的人権の侵害であり,憲法違反ではないかとして社会問題化した。なぜなら,前述のように,世界人権宣言第15条に,「すべて人は国籍を持つ権利を有する」と明記され,児童権利宣言第3条にも「児童はその出生の時から国籍をもつ権利を有する」,さらに国際人権規約B規約第24条でも「すべての児童は,国籍を取得する権利を有する」と規定されていたからである。

なぜ,無国籍児が誕生したのか

1975年に長女が鹿児島市で生まれたとき,母親は日本国籍,父親は帰化してアメリカ国籍を取得したばかりであった。1985年以前は,たとえ,長女が日本国籍を有する母親から生まれたとしても,母親の戸籍に入籍することは法律上できず,父親のアメリカ国籍に入籍する以外に方法はなかった。アメリカは「出生地主義」であるので,誰であろうとアメリカで生まれれば,アメリカ国籍がもらえるが,アメリカ以外の国で生まれた場合は,複雑で法律が十分行き届いていなかった。

「アメリカ合衆国移民及び国籍法」第301条G項によれば,両親の一方がアメリカ人で,他の一方が外国人の場合,生まれた子供がアメリカ国籍を取得するには,アメリカ人である親は,一定の居住条件を満たしていなければならないとの規定がある。筆者のケースのように,アメリカで生まれたアメリカ人ではなく,帰化してアメリカ国籍を取得した場合,5年以上が経過していなければならないという規定がそれに該当した。ところが,筆者がアメリカ国籍を取得したのは1973年で,長女が誕生したのは1975年であったことから,上記の条項に抵触した。これは,極めて稀なケースで「純粋無国籍」と称され,後述するように,誰もその実態について知らなかった。

出国準備完了したのに

福岡のアメリカ領事館に出頭して事前に調べたところ,無国籍でも母親と同行してアメリカに入国する場合は,査証(ビザ)は必要なく,英文の出生証明書と母親のアメリカへの永住権(通称,グリーンカードと呼ばれるもの)があれば十分とのことであった。また,羽田空港からの出国には,鹿児島市役所が出生届けにもとづいて発行する外国人登録証明書及び在留資格証明書が必要ということで,これらの書類をすべてそろえて準備万端であった。すなわち,何の「落ち度」もなかった。

なぜ,出国が拒否されたのか

出発の1976年1月12日の朝が来た。ところが,羽田空港の出国審査において書類不備との理由で,長女を出国させられないと拒否された。「青天の霹靂(へきれき)」でパニック状態に陥った。事態をさらに混乱させたのは,出国を拒否した入国審査官も,どのような書類を揃えれば良いかがわからなかったということである。それほど,「世にも奇妙な出来事」であった。

すべてが「手探り」の状態であった。とりあえず,東京のアメリカ大使館に行った。担当の大使館員も,アメリカが入国を許可すると言っているのに,なぜ,出国を拒否するのか釈然としない様子で,結局,法務省入国管理事務所に問い合わせることにした。そこでのやりとりを要約すれば,出国に際しては,渡航証明書のようなものが必要であることがわかった。

もし,渡航証明書なしに出国し,アメリカで入国が拒否されたら,長女は,日本に再入国もできず,アメリカと日本の間で宙ぶらりんになる恐れがあるというのである。まさしく,映画『ターミナル』と同じことになる。

渡航に必要なものはパスポート(旅券)である。当然,パスポートを発行するのは,当該国の政府である。すなわち,国がパスポートを発行することになるので,無国籍児のパスポートを誰が発行するのかという問題が生じる。

各国が自国に居住する無国籍者のようにパスポートを取得できない外国人に対して発給する「外国人旅券」,あるいは難民の地位に関する条約に基づいて発給される「旅行証明書」があることがわかった。

難民用「旅行証明書」をどのように入手すれば良いのか

難民とか,国際赤十字などは身近な存在ではなく,それまで「他人事」と気にも留めなかった。それが自分の子どもに降りかかるとは想像もしなかった。

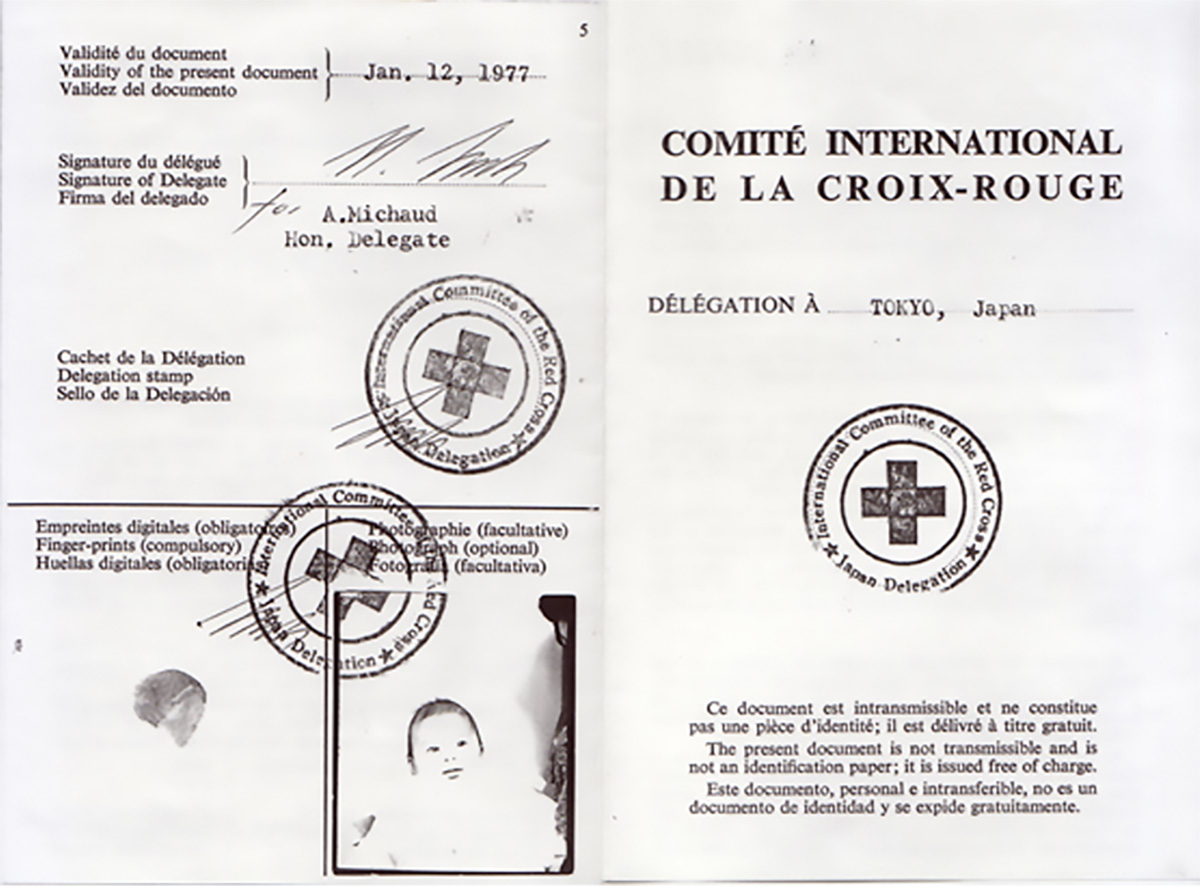

東奔西走の末,東京丸の内新国際ビル7階国際赤十字委員会が,難民用「旅行証明書」を発行していることがわかったのは,1月12日(火)の午後であった。証明書を発行するには外国人登録証明書と出生証明書,それに写真3枚が必要であった。休む間もなく手続きに追われた。生後間もない長女(当時3カ月)は連れ回され,心底疲れ切った様子であった。証明書用の写真を撮るためにインスタント写真機の前で,母親に抱かれ不安そうな顔で見ていた。カメラの自動シャッターのフラッシュが光るたびに,何を思ったのか微笑を浮かべる口許は,あたかも両親の苛立ちと不安を和らげるようなポーズで,今も脳裏に焼きついて離れない。

国際赤十字委員会が旅行証明書を発行するのは,毎週火曜午後のみであった。幸い,その日が火曜日の午後であった。もし,1日でも遅れていれば,1週間東京で足止めされるところであった。

旅行証明書には写真のほかに,長女の指紋も必要であった。生後3カ月の長女の紅葉のような小さな柔らかい指に,真っ黒のインクが無造作に塗られ,あたかも犯罪者の指紋でも採るかのようであった。その光景を目の当たりにして,長女が不憫で仕方なく,思わず目頭が熱くなった。そして,一刻も早く,長女にアメリカ国籍を取得させなければと強く心に誓った。

国際赤十字委員会が発行した「旅行証明書」(長女)

国際赤十字委員会が発行した「旅行証明書」(長女)

長女が無国籍児になったのも,親が法律に無知であったことが原因で,何としても自分のこの手で長女のアメリカ国籍を取得させようと,弁護士も介せずに,一人で難関にチャレンジした。

出入国は首尾良くいったのにどうして

羽田空港の出国審査は,昨日の出来事がまるで嘘のように,スムーズに出国できた。アメリカ最初の入国地は,アンカレッジ国際空港であった。アメリカ入国審査に必要な書類は,東京のアメリカ大使館の指示に従って,すべて揃えて完璧であったはずであるが,肝心のアンカレッジの米国入国審査官がマニュアルで調べても埒(らち)があかず,飛行機の出発時間の関係もあって,最終目的地のニューヨーク移民・帰化局で相談するようにと未解決のまま入国が許可された。

プロローグで紹介したトム・ハンクス主演『ターミナル』の映画と同じ舞台のJFK国際空港に着いた。長女は,入国は許可されたもののなお前途多難であった。

「人種のるつぼ」を象徴するニューヨーク

帰国早々,雪の降りしきる中,長女を抱いてニューヨーク市ダウンタウンの市庁舎にある移民・帰化局へ出頭した。「想定内」というか,ここでも同じことが繰り返され,使い古されたテープレコーダーのように,同じことを何度も説明する羽目になった。アメリカ社会は「人種のるつぼ」と呼ばれるように,世界各国から多くの移民が連日殺到する。ニューヨーク在住であったノーベル受賞者・江崎玲於奈氏は,日本が「植物園」のように整然としているのに対して,アメリカは「動物園」のようで騒然とし,我こそが野獣の王とばかり自己主張をしていると興味深く日米文化の違いを描いていたことを思い出した。その中心がニューヨークである。多くの国々からの移民を相手にしていたので,十分な経験を積んでいるはずの移民局担当官も,長女のケースにはどのように対処したら良いかわからず戸惑っていた。出口のない迷路に入り込んだようで,移民局ビル階段を上ったり,下りたり目まぐるしく駆け回った。移民局担当官の専門家より,煩雑な手続きを繰り返してきた筆者の方が,このケースに関しては長けていたというのも皮肉であった。

幾多の難関を乗り越えて,漸(ようや)く,長女はアメリカ永住権(グリーンカード)を取得できた。しかし,これは「氷山の一角」で,未(いま)だ,長女は無国籍のままであった。すなわち,無国籍のままでアメリカでの永住が許可されたに過ぎなかった。

アメリカ市民権取得への大チャレンジ

長女のケースは,アメリカ国籍法に基づき帰化して,市民権を取得しない限り,「無国籍」という屈辱的レッテルを拭い去ることはできないことがわかった。

米国市民権への資格として必要なもので特に重要なものは,米国永住権保持者であること,「18歳以上」であること,米国永住権の取得後5年間,米国に居住していることなどが必須条件であった。

アメリカ市民権を取得するのは容易ではなく,移民の法律を専門とする移民弁護士が,高額の費用をふんだくるのが常で,夢を抱いてアメリカに渡った移民者は必死なので,金に糸目がつけられない事情から,悪徳弁護士が後を絶たない状態が頻発した。

1歳未満の前例のない長女の裁判など,経験豊富な移民弁護士でも引き受けてくれる者はいなかった。父親である筆者が弁護士に代わって,長女のアメリカ市民権の申請にチャレンジすることになった。ここでも奇異な出来事が待ち構えていた。

前述のように,外国人がアメリカ市民権を獲得して,アメリカ国籍を取得するには,まず,アメリカの永住権が必要である。長女は,漸く,永住権を取得したばかりであった。しかし,アメリカ市民権を取得するには,永住権取得後,継続して5年間アメリカに居住していなければならないという法律がある。すなわち,最低でも5年間待たなければ,市民権取得の資格が与えられないという計算になる。

年数だけが障害ではなかった。市民権を取得するには,資格試験を受けなければならない。市民権取得の資格試験のための「成人学校」が開設されているほどである。そこでは,アメリカの歴史や政治を学び,通常の読み書き,会話ができる英語力を身につけることが最低条件であった。資格試験は,口頭試問と簡単な筆記試験の両方が行われる。1歳の長女は話すことはおろか,アメリカの歴史や政治などの試験を受けるなど論外のことであった。

アメリカ市民権取得のためには2人の保証人が必要

資格試験にパスすれば,すぐに市民権がもらえるわけではない。次のハードルがある。それは,2人の保証人と同伴で移民・帰化局に出頭し,申請者がアメリカ市民にふさわしい人物かどうかを証明して,宣誓してもらわなければならない。驚くことに,保証人となることができる資格を有する者は,アメリカ国籍を有する者で,申請者(この場合,長女のこと)を過去5年間遡って知っていることが条件である。繰り返すが,長女は1歳未満であった。

結論から先に言えば,アメリカ市民権を取得する条件を長女はまったく備えていなかった。資格試験は,移民局審査官の特別配慮で「試験免除」してくれたとしても,2人のアメリカ国籍者の保証人を探して,出頭させることは不可能であった。しかも,1歳未満の長女を5年間知ることができるのは「神様」しかいない。しかも,2人の「神様」を同時に揃えるというのは,いかに,「自由の女神像」がそびえ立つニューヨーク市といえども不可能であった。

法律は市民の味方

アメリカでは,法律はもともと人間がつくるものであるから完璧なものはないとの認識がある。人間が生きていく上で必要であるなら,弾力的に法律を運用すべきとの共通認識が根底にある。日本のように,杓子定規に決めないところがアメリカの多様性の良さである。

幸いにも,筆者の移民局審査官も,法律は弾力的に運用すべきとの認識が潜在的に備わっていたようであった。アメリカ国籍法で規定があるのは,子どもに市民権を取得する必要がないからであるというのが一般的である。市民権を取得するのは,選挙権・被選挙権の獲得,陪審員制度への参加,土地の購入などの特権が得られるからであり,1歳未満の子どもが苦労して,市民権を取得したとしても,あまり恩恵を被ることがないというのが移民審査官の判断で,逆に,なぜ必要なのかと尋ねられたほどである。

たしかに,審査官の言い分は的を射ていた。なぜなら,長女がアメリカ市民権を獲得してパスポートが取得できなくても,アメリカ国務省は,無国籍者に再入国のための「外国人旅券」を発行することができたので,日本への旅行には支障を来さなかった。次女も同じように,無国籍で誕生したが,このときは「外国人旅券」が一時的に発行された。

筆者は,無国籍児として生まれ,難民として扱われた長女のことが不憫(ふびん)で,一刻も早くこの屈辱的な身分を取り払ってやりたいという親の執念のようなものがあった。移民審査官もこの訴えに真摯に耳を傾けてくれ,「例外中の例外」として特別に許可してくれた。記録を調べたわけではないが,長女のように,1歳未満でアメリカ市民権を取得したケースは前例のない珍しいことであったと思われる。日本のように,「前例」や「判例」を踏襲する社会では考えられないことであった。筆者の移民審査官は,江戸中期の名奉行「大岡越前」の人情味あふれる裁きにも似た振る舞いであったことに感謝している。

晴れのアメリカ市民権授与式に臨んで

アメリカ建国200年祭式典で賑わう1976年夏,長女は晴れてアメリカ国籍が授与された。ニューヨーク市ダウンタウンの連邦ビルが建ち並ぶ一角のニューヨーク州最高裁判所ビルで市民権が授与された。道路下の地下鉄から噴き出す熱風が足元に吹きつけ,身体中汗だくの長女を乳母車から抱き上げ,裁判所の長い,味気ないコンクリート階段を一歩一歩上がりながら,それまでの出来事が走馬灯のように駆け巡った。

マンハッタンのニューヨーク州最高裁判所ビル

マンハッタンのニューヨーク州最高裁判所ビル

法廷には,アメリカ国籍を取得し,アメリカ市民となったことを祝福しようと数百人が晴れ舞台に相応しいカラフルな衣装を身にまとい,その瞬間を緊張の面持ちで待ち望んでいた。古めかしい法廷の天井に,裁判官の呼ぶ申請者の名前がこだました。長女は,最後尾の古びた長イスに横たわり,母親にオムツを取り換えてもらっていた最中,怪しげな発音で長女の名前が呼ばれたときには,夏の暑さと疲労で母親の腕の中でぐっすりと寝込んでいた。

アメリカ建国200年祭を記念した市民権証はカラー刷りのもので珍しかった。受領したのは,1976年6月2日であった。羽田空港国際線出国ロビーで「無国籍」と判明してから半年以上が経過していた。多くの苦労を乗り越えて手にしたもので,長女の顔が「自由の女神像」と重なって見えたことをよく覚えている。市民権証に長女の名前を代筆でサインしたときは感無量であった。

以下は,長女の市民権(帰化)証明書の写しである。

国籍のところが無国籍(Stateless)となっている。長女のミドルネーム「エリカ」は,英語の綴りで“Erica”で,アメリカ(“America”)の一部を取ったものである。両親がエリカを命名したときは,無国籍になる前のことで,あたかも,このことを予言したかのようであった。無国籍という不名誉な汚名を返上して,現在,長女は「アメリカ」でたくましく生きている。

次女のケースはどうだったのか

次女もすぐに誕生した。次女には,同じ轍(てつ)を踏ませないように,ニューヨークで出産することにした。思い通りにいかないのが世の常である。妻は,長女を帝王切開で出産して間もなかった。ニューヨークの医師は,次女を正常分娩で出産することは困難と診断した。再度,帝王切開で出産するか,それとも中絶の道を選ぶしかないと迫られた。

鹿児島市立病院の長女の帝王切開を担当した主治医で翌年1976年1月に日本ではじめての五つ子の出産を成功させた名医外西寿彦産婦人科部長に相談した。外西氏は,帝王切開の手術は完璧で,たとえ,その間の期間が短くても正常分娩が十分に可能であると励ましてくれた。もしも心配なら,鹿児島市立病院で出産してはどうかと助言してくれた。

鹿児島に戻れば,長女と同じく無国籍となるかも知れないと不安がよぎった。しかし,それでも日本で出産することに決めた。無国籍の問題は経験があったので十分に克服できる自信があった。鹿児島市立病院では五つ子の誕生以来,この名門病院で出産したいと「出産志願者」が殺到して,なかなか簡単に入院できない状態であった。幸運にも,次女の出産を担当してくれたのは,五つ子の新生児担当医であった蔵屋一枝女医だった。

次女は,1977年3月4日無事,正常分娩で誕生した。世の苦労に耐え,社会に献身的に奉仕できることを願って,仏教名の「蓮華」と命名した。当然,アメリカ国籍を取得することになるので,ミドルネームもそれにちなんで「ダーナ」(インドの梵語で「布施」の意)と名づけた。

アメリカへの出国のための日本での手続きは絵に描いたように実にスムーズにはかどった。ところが,多様性を自負するアメリカでは,長女の時とは移民審査官が異なるのと同じように,その対応がまったく異なっていて,経験豊富な筆者もその体験が十分に活かされず,戸惑うばかりであった。

次女の米国籍の取得は,長女とはまったく異なって,本人が直接に帰化して米国籍を取得するのではなく,母親に米国籍を取得させ,その特権から次女に市民権を取得させる「簡易帰化」方式を選んだ。

「簡易帰化」方式は楽だったが

妻は,日本国籍を喪失してアメリカ国籍を取ることには最後まで抵抗したが,当時の日本国籍法から次女に国籍を与える選択肢は限られていた。この方式は妻にとっては,「楽」ではなかったようである。これがアメリカでの一般的な方法であることを知った。

アメリカ国籍取得には,永住権を取って5年を経過する必要があることは先に述べた。次女が誕生したとき,筆者は結婚して3年しか経過していなかった。すなわち,妻には市民権を申請する5年の資格がなかった。ところが,妻のようにアメリカ国籍者の既婚者の場合,5年が3年に短縮される例外的措置が適用されることがわかった。しかし,これには「付帯条件」があり,3年間の婚姻生活をしていることを証明できなければならなかった。

妻の場合は,2人の娘を日本で出産したこともあり,出入国記録から日本での滞在期間が長く,3年間の婚姻生活を証明することは不可能であった。すなわち,市民権を取得する資格がないことが判明した。筆者は,内心,3年間の婚姻生活という規定には足らないかもしれないが,その間に,2人の子どもが生まれたのであるから,「実質」婚姻生活があったのと同じではないかと考えたが,そのようなジョークが通じるわけはなかった。

幸い,この移民審査官も長女のときと同じように,経験豊富な優しい紳士で,彼の独断で市民権を取得する資格をもらうことができた。もし,裁判官から年数のことで指摘されるようなことがあったら,妻の身体の具合で医学上どうしても,日本で出産せざるを得なかったと説明するように,「密かに」助言してくれた。ここでも,名奉行「大岡越前」の裁きは,見事であった。

妻がアメリカ市民権を取得するには,口頭試問と簡単な筆記試験が課せられたため,必死で準備した。しかし,当の移民審査官は,資格試験のことをすっかり忘れていたようで何も尋ねなかった。妻は,実力が発揮できず少々不満そうであった。

次女は,「簡易帰化」によって,長女のような煩雑な手続きもなく,また,最高裁判所に出廷することもなく,アメリカ市民権を「簡易」に入手することができた。

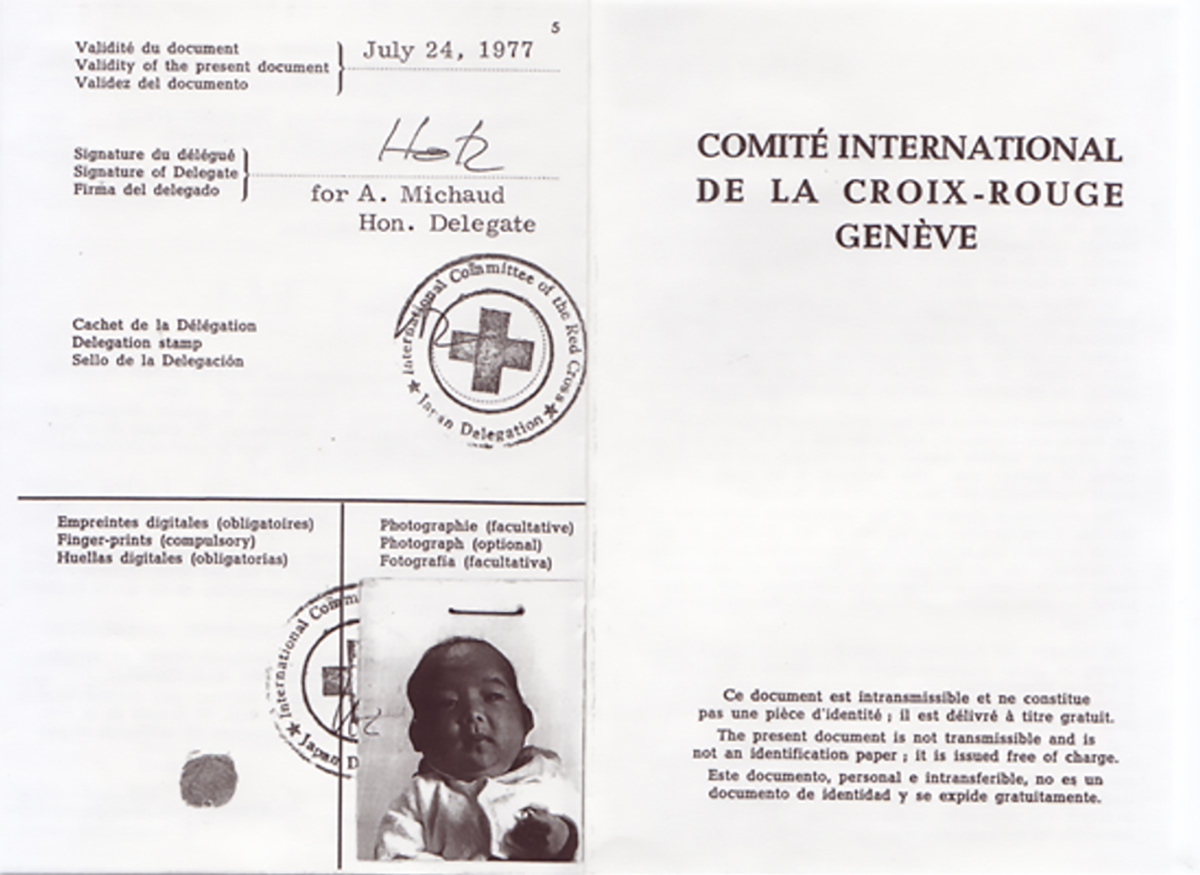

国際赤十字委員会が発行した「旅行証明書」(次女)

国際赤十字委員会が発行した「旅行証明書」(次女)

エピローグ

2人の娘の無国籍の問題と葛藤する中で,多くのことを体験的に学んだ。筆者の体験が直接に影響したかどうか定かではないが,1975年の長女の誕生と同じ年の国際婦人年を契機として,婦人差別撤廃の動きが活発になり,1984年5月25日には「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律」が公布され,翌1985年1月1日から施行され,長い間の父系血統主義の封建的制度に終止符が打たれ,父母両系血統主義の採択に伴い,無国籍者で悩む子どもが減少した。

世界は,インターナショナルからグローバル社会へと急ピッチで動いている。以前よりも国籍取得のための手続きは緩和されている。そうあってほしいと願っている。これは,約47年前の「奇跡(ミラクル)」を描いたノンフィクションドラマである。

参考文献

- 丸善『學燈』(1989年9月)「無国籍の娘」